Warburg. Als Denkmal des Monats Juli 2021 hat der Vorstand des Denkmalvereins Warburg die Holsterburg bei Calenberg ausgewählt, da es sich um einer der spektakulärsten Funde der lokalen Archäologiegeschichte der letzten Jahrzehnte handele. Der Verein plant für Sonntag, 11. Juli, ab 15 Uhr eine wissenschaftliche Führung mit dem verantwortlichen Grabungsleiter Kim Wegener vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Bereich Archäologie in Münster, lädt Vorstandsmitglied Elmar Nolte ein.

Aus der Geschichte

Die Burg wurde 1191 durch die Brüder Hermann und Bernhard Berkule in der Nähe des 1170 erstmals erwähnten Dorfes Holthusen erbaut, um die zugehörigen Bauernhöfe sowie die Landstraße von Warburg nach Kassel zu kontrollieren. 1224 erhob der Mainzer Fürstbischof Siegfried II. von Eppstein Anspruch auf die Burg, die die Herren von Berkule dem Kölner Fürstbischof, Philipp von Heinsberg, zu Lehen gegeben hatten. Die wachsende Unterdrückung der zugehörigen Bauern durch den Burgbau hatte allerdings zur Folge, dass einige Bauern versuchten, in die neu angelegte Stadt Warburg zu fliehen. Um 1240 musste sich daher die Altstadt Warburg verpflichten, Bauern des Ritters Hermann Berkule nur mit dessen Zustimmung aufzunehmen. Doch dieser Frieden währte nicht lange, denn 1245 beschossen die Holthusener die Altstadt wieder mit Pfeilen. Durch den Bau der Höhenburg Burg Calenberg konnten die Ritter Berkule ihre Macht noch weiter ausdehnen.

Die Zerstörung

Am 6. November 1294 schloss schließlich der Landesherr, der Paderborner Bischof Otto von Rietberg, ein Bündnis mit verschiedenen Städten zur Sicherung des Landfriedens. Der Bischof versicherte, alles in seiner Macht stehende tun zu wollen, um diejenigen, die an der Zerstörung der Burg beteiligt waren, die Männer aus der Burgbesatzung gefangengehalten oder hingerichtet hatten, vor Rache nehmenden Raubzügen, Schäden, Brandstiftungen oder anderen Nachstellungen zu schützen. Denen, die mit Brandpfeilen gegen die Städte vorgehen würden, wurden Sanktionen angedroht. Danach wurde die Burg von Streitern aus Warburg, Marsberg, Höxter, Fritzlar, Hofgeismar, Wolfhagen und Naumburg erstürmt und zerstört. Einige der gefangen genommenen Ritter wurden hingerichtet. Johann Berkule unterwarf sich dem Bischof, und der machte ihn zu einem seiner Burgmänner in Warburg. Um 1300 fiel auch die Burg Calenberg an den Paderborner Bischof Otto, der sie mit seinen Gefolgsleuten besetzte.

Nach der Zerstörung

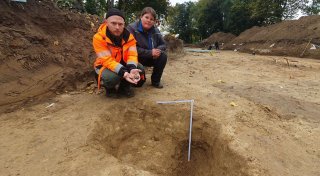

Nach ihrer Zerstörung war die Holsterburg durch einen Erdhügel überdeckt worden, vermutlich auch aus symbolischen Gründen, um das Geschlecht der Berkule und ihren Stammsitz aus dem Gedächtnis der Nachwelt zu tilgen. Unter dem Hügel hat sich die Anlage im Zustand des Jahres 1294 konserviert. Der bewachsene Hügel der ehemaligen Holsterburg im Diemeltal war früher von den Fachleuten als sogenannte Motte klassifiziert worden. Bei einer Vermessung im Jahre 2010 kam am Rand des Hügels ein Eckquader zum Vorschein. Im Sommer 2010 wurde von einem Grabungsteam vom Referat Mittelalter- und Neuzeitarchäologie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe unter Leitung von Andrea Bulla mit der Ausgrabung der Burganlage begonnen. Seitdem wurden jährlich Grabungskampagnen durchgeführt. Ab 2015 leitete der Archäologe Kim Wegener die Grabungen auf der Holsterburg. Mit Abschluss der Grabungskampagne 2017 wurden die archäologischen Grabungsarbeiten an der Holsterburg offiziell für beendet erklärt.

Das sind die Funde

Bei den Arbeiten fanden die Archäologen eine Achteckanlage aus der Stauferzeit mit einer 1,70 Meter breiten, zweischaligen Kalksteinmauer, in deren Verlauf verputzte Quader mit bis zu 1,38 Meter Länge verarbeitet worden waren. Bis zu den Ausgrabungen war man davon ausgegangen, dass es sich um eine Wasserburg handelte. Neue archäologische Untersuchungen der LWL-Archäologie haben dies mittlerweile widerlegt. Während der Grabungskampagne im Jahr 2017 fand sich ein einteiliger Doppelkamm aus Elfenbein mit kunstvoll geschnitzten Motiven. Er wird in das dritte Viertel des 12. Jahrhunderts datiert und als liturgischer Kamm angesehen.

Die Einzigartigkeit

Die Holsterburg ist eine als Oktogon gebaute Niederungsburg, eine für Burgen sehr seltene Bauform. Sie ist die einzige ihrer Art in Westfalen und eine von nur vier oktogonalen Burgen im deutschsprachigen Raum. Vergleichbare, aber etwas spätere oktogonale Ringbauten waren die Tübinger Burg Kilchberg, die Burg Wangen sowie die Elsässer Burgen Egisheim und Guebwiller, erst einige Jahrzehnte später entstand das berühmte Castel del Monte. Die oktogonale Ringmauer ist circa 87 Meter lang. Insgesamt umschließt die Mauer ein Areal von 428 Quadratmetern, bei einem Durchmesser von 26 Metern.

Das Innere

Im Inneren der Burg befanden sich drei Gebäude: eines im Nordwesten, eines im Osten sowie die daran angrenzende Randbebauung im Südwesten und Süden der Burg. Inmitten des nördlichen Innenhofs befand sich der Bergfried, dessen Standort sich noch heute in Form einer Ausbruchgrube zeigt. Die Grube wurde mit dem beim Abbruch angefallenen Steinmaterial gefüllt. Große Aufmerksamkeit erregte der Befund eines Kalksteinkanals, der innen bündig mit der Innenschale in der Ringmauer integriert verläuft. Er war vermutlich Teil eines Heizsystems.