Höxter/Speyer. Die mehr als 500 Exponate kommen unter anderem aus den Uffizien in Florenz, dem Louvre in Paris und dem Staatlichen Museum in Berlin – und aus Höxter. Am Sonntag wird im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die medizingeschichtliche Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens" eröffnet. Zu sehen sind dabei auch einzigartige archäologische Funde aus Höxter und Corvey.

Stadtarchäologe Andreas König hatte vor geraumer Zeit einen Anruf des Museums in Speyer erhalten. Man bekundete für die Sonderausstellung Interesse an den Hinterlassenschaften des „Chirurgen von der Weser", der einer der bedeutendsten Ärzte des 13. Jahrhunderts war und auch in Corvey gewirkt hat.

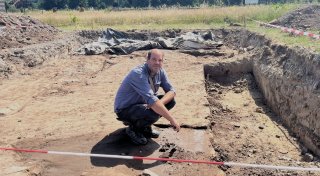

Bei Ausgrabungen in Corvey entdeckt

König erklärte sich bereit, die Fundstücke, die 1988 bei Ausgrabungen in Corvey im Bereich des heutigen Sägewerksgeländes gefunden worden waren, als Leihgaben zur Verfügung zu stellen. Im Keller eines bei der Zerstörung der Stadt Corvey im Jahr 1265 niedergebrannten Hauses hatten König und sein Ausgrabungsteam neben zeittypischem Hausrat auch fünf besondere Metallobjekte gefunden. Neben einer eisernen Schere und zwei Nadeln aus Kupferlegierungen wurden auch zwei auffällige Eisengeräte ans Tageslicht befördert, die eindeutig als chirurgische Instrumente zu identifizieren waren: ein Schabeisen, das in der mittelalterlichen Medizin beispielsweise bei Schädeloperationen zum Ablösen der Kopfhaut verwendet wurde, und ein verzinntes Brenneisen mit Buntmetallstiften zum Behandeln von Wunden und Geschwülsten.

Ein Zahnbrecher auf dem Höxteraner Brückenmarkt

Doch König hatte noch weitere Schätze in petto, die er dem Museum in Speyer für die Ausstellung zur Verfügung stellte: zwei Backenzähne und eine chirurgische Sonde. Die beiden Zähne wurden 1991 bei Ausgrabungen anlässlich der Sanierung des Historischen Rathauses entdeckt."Die Zähne sind stark kariös und wurden mit einer Zange gezogen. Das haben Wissenschaftler der Universität Tübingen festgestellt", berichtet König. Die gezogenen Zähne aus der Zeit um 1150 weisen nach Aussagen des Archäologen auf die Tätigkeit eines Zahnbrechers hin, der auf dem Höxteraner Brückenmarkt bei von Zahnweh geplagten Höxteranern mit ziemlich rabiaten Methoden das Übel buchstäblich bei der Wurzel packte. „Sicherlich auch zur Belustigung der Marktbesucher", wie Andreas König lakonisch ergänzt.

Die chirurgische Sonde ist einer der jüngsten Funde und wurde 2017 bei Ausgrabungen anlässlich der Bauarbeiten am Marktplatz geborgen. Die sieben Zentimeter lange Löffelsonde aus dem 10. oder 11. Jahrhundert wurde zur Begutachtung von Wunden benutzt, vermutet König. „Demnach gab es im 10. und 11. Jahrhundert in Höxter bereits eine medizinische Versorgung. Das Mittelalter war also gar nicht so düster, wie man immer glaubt."

„Wir freuen uns, dass Höxter mit den Leihgaben Teil dieser wunderbaren Ausstellung in Speyer sein kann", meint Baudezernentin Claudia Koch. Ähnliche Funde aus dem Mittelalter seien kaum bekannt. Das Museum in Speyer sei durch die Berichte über die Instrumente des „Chirurgen von der Weser" aufmerksam geworden. „Bei einem solch besonderen Haus wie dem Historischen Museum haben wir nach der Anfrage gerne auch weitere Funde aus Höxter bereitgestellt", so Koch.

Ausstellung läuft bis 21. Juni

Die Ausstellung in Speyer ist vom 8. Dezember 2019 bis zum 21. Juni 2020 im Historischen Museum der Pfalz zu sehen. Geöffnet ist das Museum dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr. Ausgestellt werden medizingeschichtliche Fundstücke aus mehr als 5.000 Jahren. Zu den über 500 Objekten zählen prachtvoll ausgestaltete Handschriften, die das Wissen ihrer Zeit überliefern, ebenso wie ausgefeilte Instrumentarien römischer Ärztinnen oder Schrumpfköpfe und Klistiere mittelalterlicher Bader.

Wo nach der Ausstellung in Speyer die Höxteraner Fundstücke zu sehen sein werden, dazu gibt sich Baudezernentin Koch noch geheimnisvoll: „Das soll eine Überraschung werden. Es wird ein richtiges Highlight."

INFORMATION

Der Chirurg von der Weser

Der namentlich nicht bekannte „Chirurg von der Weser" gilt als einer der bedeutendsten Ärzte des 13. Jahrhunderts. Sein Geburtsort und Geburtsdatum sind nicht überliefert. Um 1220/30 studierte er an der renommierten Universität von Bologna und anschließend in Montpellier in Südfrankreich. Seine nächste Station war die Metropole Paris, wo er als Arzt praktizierte. Danach übersiedelte er in das Weserbergland und setzte hier seine Arzttätigkeit fort. Was den gebildeten und weitgereisten Spezialisten für Augenoperationen dazu veranlasst hatte, sich im Weserbergland niederzulassen, muss spekulativ bleiben. „Vielleicht stammte er hier aus der Region", mutmaßt Stadtarchäologe Andreas König. In Corvey operierte der „Chirurg von der Weser" erfolgreich den ihm verbundenen Magister Henricus, der Kanoniker des Stiftes Niggenkerken war, an den Augen. Danach soll er derartige chirurgische Eingriffe auch an anderen Menschen vorgenommen haben. Im Frühjahr nächsten Jahres soll im Verlag Bastei Lübbe ein Roman über den „Chirurgen von der Weser" erscheinen, hat der Höxteraner Stadtarchäologe erfahren.