Bielefeld. Die Brüder Rennebaum wurden in Bielefeld gemartert und gerädert. Ein Jahr zuvor hatten sie - angestiftet von einem weiteren ihrer Brüder - in der Nähe von Herford einen reichen Gutsverwalter erschossen. Andere wurden als Räuber verurteilt oder als Hexen verfolgt. Gemein waren ihnen, dass sie hingerichtet wurden - erst lange Zeit später verschwand die Todesstrafe nämlich endgültig aus den deutschen Gesetzbüchern. Doch wie kam es zu den Hinrichtungen? Und wie wurden diese durchgeführt?

In der aktuellen Podcastfolge geht es nicht, wie sonst üblich, um einen einzelnen Kriminalfall, sondern Archäologe Johannes W. Glaw berichtet von gleich mehreren Fällen aus lange vergangener Zeit, nämlich im Mittelalter und danach, die zur Hinrichtung der Verurteilten führten.

Historische Hinrichtungen - alle Fakten im Überblick

- Hingerichtet wurden Täter, die ein Kapitalverbrechen, also eine besonders schwere Tat begangen hatten. Zur Strafe verloren sie ihren Kopf, lateinisch "caput".

- Manche dieser Hinrichtungen werden als "sprechende Hinrichtungen" bezeichnet. Etwa wurden Brandstifter verbrannt und Menschen, die etwas gestohlen hatten, wurde eine Hand abgeschlagen.

- Raub und Totschlag sowie Diebstahl wurde mit der Todesstrafe geahndet.

- Das "Vierteilen" galt als besonders schwere Strafe, die bei Landesverrat in Kraft trat. Die Verurteilten wurden lebendig zwischen vier Pferde gespannt und dann auseinander gerissen. Häufig konnte der Scharfrichter eingreifen und die Menschen wurden vorher erwürgt.

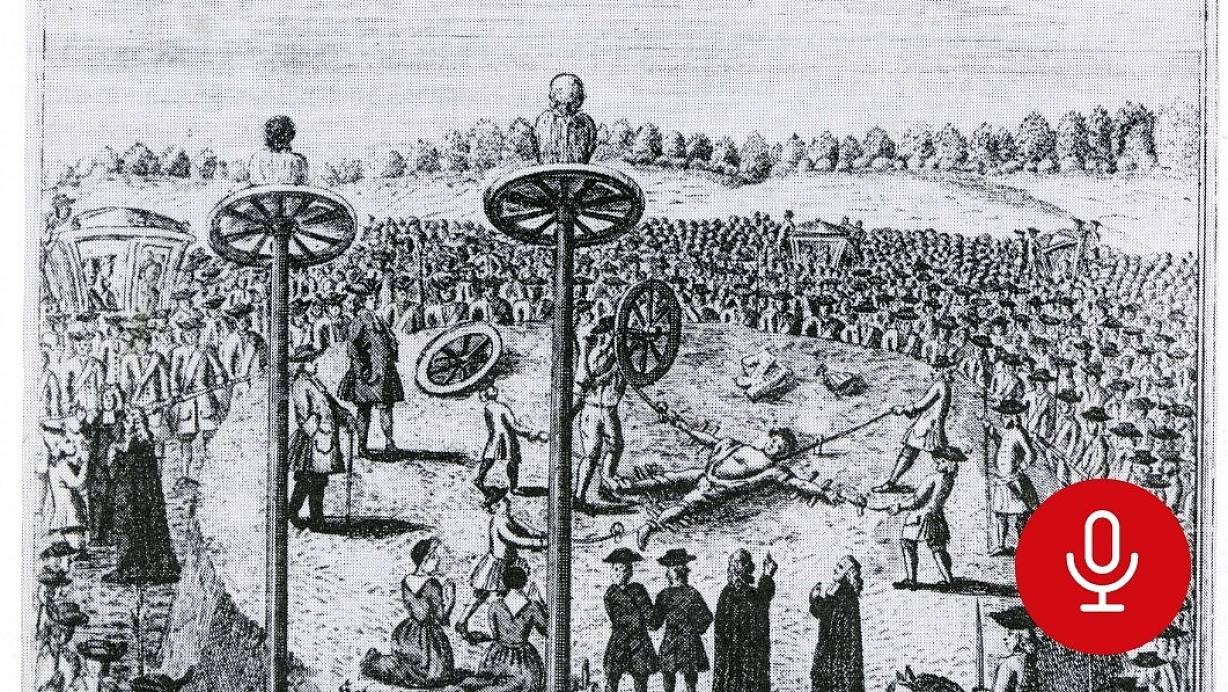

- Beim "Rädern" wurden den Verurteilten bei lebendigem Leibe mit einem großen Rad die Knochen zerbrochen. Entweder erhielten sie dabei den ersten Stoß auf den Hals, es wurde aber auch von unten herauf gerädert, wie es die Brüder Rennebaum erfuhren.

Bei Hexenverbrennungen wurde ein Geständnis erzwungen

Glaw beschreibt im Podcast, dass die als Hexen Angeklagten in der Regel nicht schuldig waren, es durfte aber nur verurteilt werden, wer auch tatsächlich ein Geständnis abgelegt hatte. Also sollen sie sogenannten "Schadenzauber" durchgeführt haben, erklärt Glaw. Man habe ihnen beispielsweise vorgeworfen, dass ihre Hexerei dafür verantwortlich sei, dass die Kuh vom Nachbarn keine Milch mehr gibt.

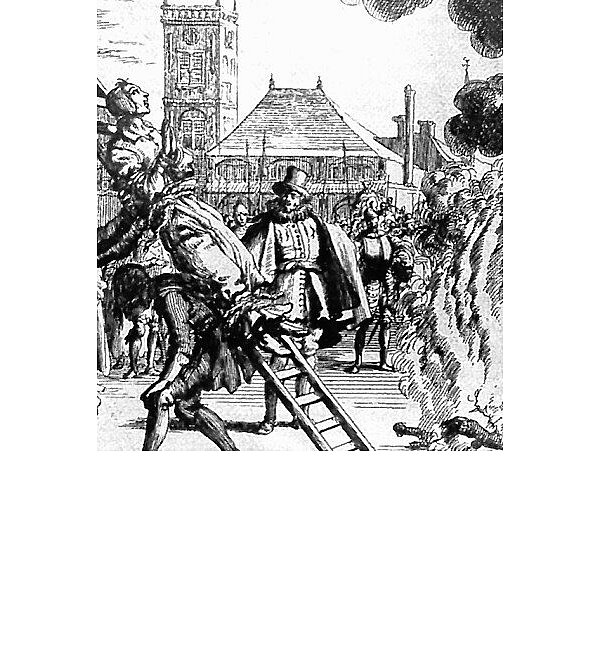

Was der tatsächliche Grund dafür war, habe man dann nie herausgefunden. Außerdem solle der Hexerei Angeklagte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, wie auch zwei Frauen aus Rheda-Wiedenbrück, Else Laufkötter und Lese Moselage, die zum Tode durch Verbrennen verurteilt wurden. In einer Vorrichtung wurden die Frauen mit Ketten an Pfählen festgebunden, anschließend fand ihre Verbrennung statt.

"Als humaner Schritt betrachtet": Hinrichtungen mit dem Fallbeil

Das allgemeine Landrecht in Preußen veränderte das Strafrecht. Todesurteile gab es weiterhin, ab 1811 durfte jedoch nur noch mit dem Richtbeil enthauptet werden, nicht mehr mit dem Schwert, mit dem manche Scharfrichter mehrfach zuschlagen mussten. Auch durften Hinrichtungen nur noch ohne Publikum stattfinden. "Das war damals für die Menschen wie ein Volksfest, bei so etwas zuzuschauen", sagt Glaw.

1818 kam es zur ersten Hinrichtung mit dem Beil in der preußischen Provinz Westfalen. Der Täter hatte das Haus seines Vaters und seiner Stiefmutter nach einem familiären Streit angezündet. Er wurde schnell gefasst und wegen Brandstiftung angeklagt. Ein Schwert kam bei seiner Hinrichtung nicht mehr zum Tragen, sondern der Richter führte das Urteil mit dem Beil aus.

Die letzte Hinrichtung in OWL ist nicht datiert

Die letzte Hinrichtung mit dem Richtbeil wurde bei Wilhelm Tebbe durchgeführt. Er soll einen Mann im Streit um das Erbe seines Hofes ermordet haben, legte jedoch nie ein Geständnis ab, sodass er im Indizienprozess überführt wurde.

Wann in OWL grundsätzlich der letzte Mensch hingerichtet wurde, kann Glaw jedoch nicht sagen. Zur Zeit des Nationalsozialismus gab es jedoch inflationäre Entwicklungen. "Von 1933 bis 1945 haben wir 16.500 Todesurteile, 12.000 davon sind vollstreckt worden." Bei einer Reihe von Urteilen wurden die Verurteilten sofort nach Wolfenbüttel oder Braunschweig gebracht und geköpft oder gehängt.

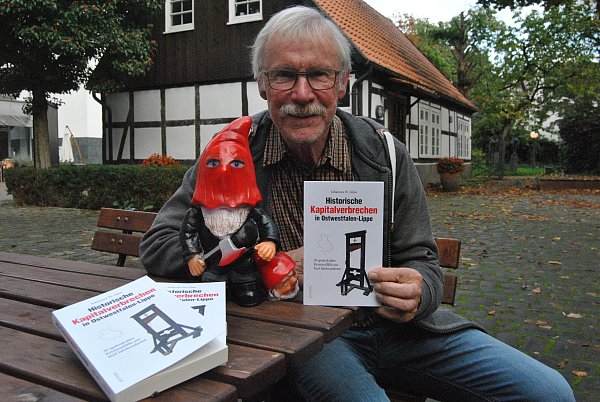

Interesse für Hinrichtungsorte führte zu Fallrecherchen

Zugrunde liegt der ausführlichen Recherche von Glaw das Interesse für die Orte, an denen früher Hinrichtungen stattfanden. Ursprünglich habe er nämlich die alten Hinrichtungsstätten dokumentieren wollen, sagt Glaw, er habe jedoch kaum Überreste auffinden können. "Also habe ich, sehr aufwendig und in ganz OWL, die Verbrechen recherchiert, die zu den Hinrichtungen an diesen Orten geführt haben.

Insgesamt recherchierte und beschreibt Glaw in seinem Buch 30 verschiedene Fälle, besonders bewegt haben ihn dabei Fälle, bei denen Angehörige der Verurteilten bei den Hinrichtungen zuschauen mussten. Glaw benennt einen Fall aus Borgholzhausen, bei dem die Kinder der Hinrichtung beiwohnen mussten. "Da muss man sich wirklich fragen: War das notwendig?", gibt er zu denken.