Gütersloh/Bielefeld. Er nimmt von den Reichen, um es den Armen zu geben – Robin Hood verkörpert bis heute das Ideal des edlen Räubers. Auch Johannes Bückler, besser bekannt als Schinderhannes, wird oft als Muster von Gerechtigkeit und Gemeinsinn gefeiert. Hinter diesen Images verbirgt sich jedoch viel PR. Doch wie verhält es sich eigentlich in OWL? Antworten darauf liefert Johannes Glaw beim ersten „OstwestFälle“-True-Crime-Event. Als Stadtarchäologe in Gütersloh weiß er, dass Räuber und Räuberbanden in unserer Region, insbesondere im 18. Jahrhundert, ihr Unwesen trieben.

In der späten zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts blühen Räuberbanden auf, begünstigt durch soziale Unruhen und die Nachwirkungen der Französischen Revolution. Die Obrigkeit ist stark gefordert, die Ordnung hierzulande sicherzustellen. Laut dem Stadtarchäologen Glaw tragen auch die Armut auf dem Land und die daraus resultierende Zunahme von Delikten wie Diebstahl, Raub und auch Körperverletzung zu dieser Entwicklung bei.

Viele Verbrechen werden nicht einmal angezeigt oder nur unzureichend verfolgt. Verurteilte können sich gelegentlich durch eine Meldung zur preußischen Armee von ihrer Strafe „freikaufen“, oft mit dem Ziel, später zu desertieren. Und das sogar unter Mitnahme von Waffen.

Jetzt abonnieren: Der Newsletter zum Podcast „OstwestFälle“

Kleinstaaterei erschwert Strafverfolgung

Bewaffnete, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, schließen sich oft Räuberbanden an, unter ihnen zahlreiche Ex-Soldaten. Im Kreis Gütersloh existieren zehn Territorialherren mit kleinen Territorien und einer Vielzahl von Grenzen.

Gebiete wie Rietberg, Rheda und Ravensberg bilden einen Flickenteppich, in dem die rechtliche Zuständigkeit unklar ist. Die Kleinstaaterei, die sich durch ganz Deutschland zieht, erleichtert es Kriminellen, sich einfach von einem Gebiet in ein anderes zu begeben.

Trotz vorhandener übergeordneter Gesetzgebung mangelt es an noch einer effektiven grenzübergreifenden Strafverfolgung. So kann ein Straftäter aus Ravensberg nach Gütersloh flüchten und sich der Justiz entziehen. Bei weiteren Delikten findet er dann woanders erneut Unterschlupf, wie Glaw erläutert. Es war für Verbrecher daher oft ein Leichtes, dem Gesetz zu entgehen.

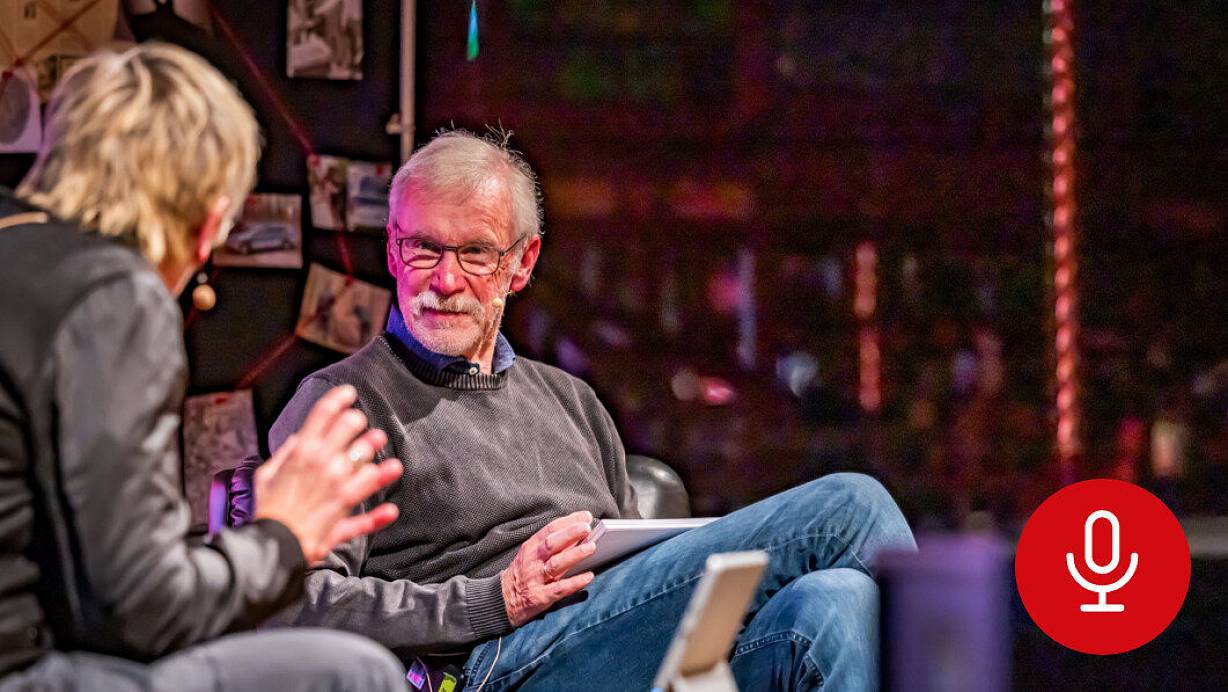

Die historischen Ereignisse in unserer Region und das Schicksal jener Räuber, die mit ihrem Leben für ihre Taten zahlen müssen, darüber sprechen Birgitt Gottwald und Johannes Glaw, Stadtarchäologe in Gütersloh, in der neuesten Ausgabe des True-Crime-Podcasts „OstwestFälle“ der „Neuen Westfälischen“.

Räuberbanden im 18. Jahrhundert – alle Fakten im Überblick:

- In OWL blühen im späten 18. Jahrhundert Räuberbanden aufgrund sozialer Unruhen und struktureller Probleme auf. Die Obrigkeit kämpft, die Ordnung aufrechtzuerhalten.

- Ex-Soldaten und Kriminelle und mit dem Gesetz in Konflikt geratene Personen finden in der fragmentierten Territorialstruktur OWL’s leicht Zuflucht und schließen sich Räuberbanden an.

- Ein brutaler Raubmord erschüttert 1794 den Kreis Lippe, als Heinrich Böger aus Geldnot zum Mörder wird und später durch Rädern hingerichtet wird.

- Die Hinrichtung von Philipp Gehring, einem notorischen Räuberführer, zieht 1782 in Bielefeld Tausende Schaulustige an. Sie zeigt die damalige Sensationslust der Bevölkerung.

- Die Brüder Irmann, als „Galgenvögel“ bekannt, werden für ihre kriminellen Taten mit dem Tod durch Enthauptung bestraft.

Tödlicher Raubmord schockt Kreis Lippe

1794 ereignet sich im lippischen Raum ein brutales Verbrechen. Heinrich Böger, ein armer Mann vom Lande, wird zum Mörder. Als Gelegenheitsräuber und Einzeltäter lauert er am 15. April einem Nachbarn auf, der im Auftrag 150 Taler zum Detmolder Schloss bringen soll. In einem plötzlichen Gewaltausbruch erschlägt Böger sein Opfer und schneidet ihm die Kehle durch, um sich der Geldsorgen zu entledigen.

Vorbeikommende Knechte entdecken die Tat auf der Landstraße von Brakel nach Detmold nur zufällig. Die Polizei findet einen grausam zugerichteten Leichnam und beginnt mit schwierigen Ermittlungen, die schließlich zu Bögers Verhaftung führen. Zehn Tage nach der Tat entdeckt man bei ihm zu Hause blutgetränkte Beweise, die seine Tat bestätigen.

Die Rechtsprechung des Jahres 1794, basierend auf der „Constitutio Criminalis Carolina“, verlangt ein Geständnis für die Verurteilung. Dieses kann durch gütliche oder peinliche Befragung, eine Form der Folter, erzwungen werden. Böger wird am 16. Juli 1794 zum Tod verurteilt. Die Hinrichtung durch Rädern, bei der dem Verurteilten alle Glieder gebrochen werden, wird vor dem versammelten Volk vollstreckt – ein makabres Schauspiel und eine Form der Abschreckung, das die strenge Hand der damaligen Justiz verdeutlicht.

Gehrings letzte Stunde wird zum Spektakel

Hinrichtungen ziehen damals die Massen an und gleichen einem Volksfest, zu dem die gesamte Bevölkerung mit der Familie erscheint. Etwa 2.000 Zuschauer versammeln sich am 6. Dezember 1782, als Philipp Gering, ein berüchtigter Räuberführer und Fluchtkünstler, in Bielefeld zum Tode durch den Strang verurteilt und hingerichtet wird. Seine Diebstähle und Raubzüge führen gemäß der „Constitutio Criminalis Carolina“ zu diesem Strafmaß. Er gilt als ein notorischer Wiederholungstäter.

Geboren 1740 als Sohn eines Tagelöhners erlebt Gehring eine schwierige Kindheit im ravensbergischen Amt Werther. Ein Gefängnispfarrer, der seine Lebensgeschichte dokumentiert, sieht im elterlichen Versäumnis, den jungen Gehring nicht für frühe Diebstähle zur Rechenschaft zu ziehen, einen wesentlichen Faktor für seine spätere kriminelle Karriere. Nach seiner Desertion aus der preußischen Armee, wo er erstmals ernsthafte Konsequenzen für seine Handlungen erfährt, schließt er sich einer Räuberbande an. Diese verunsichert das Gebiet von Ravensberg bis Paderborn. Als ein Großteil seiner Bande gefasst und verurteilt wird, steigt er zum Anführer auf. Diese Rolle hält jedoch nicht lange an. Er wird gefasst und kommt in Haft.

Für Ostwestfälle-Profis: Testen Sie ihr True-Crime-Wissen im großen Quiz zum Podcast

Dort gelingt ihm zweimal die Flucht aus dem Gefängnis der Sparrenburg, was seine Legende festigt. Nachdem er schließlich wieder verhaftet wird, gehen die Behörden auf Nummer sicher und bringen ihn direkt ins Bielefelder Gefängnis. Der Amtmann setzt sich über das reguläre Prozedere hinweg und verzichtet aufgrund der Fluchtgefahr auf die formelle Urteilsverkündung im Rathaus. Bei seiner Hinrichtung wird Gehring von vier Geistlichen und einem Schülerchor begleitet und von einer 300 Mann starken Eskorte zum Richtplatz geführt. Vor den Augen von etwa 2.000 Zuschauern wird er am 6. Dezember 1782 hingerichtet.

Galgenvogel-Brüder sorgen für Aufruhr

In Ostwestfalen-Lippe sorgen neben Räuberbanden auch „Galgenvögel“ für Furore. Diese umgangssprachliche Bezeichnung für Gesetzesbrecher leitet sich vom mittelalterlichen Raben her, der an Hinrichtungsstätten als schlechtes Omen angesehen wird.

In der Region Ostwestfalen-Lippe sorgen die Brüder Johann Henrich und Johann Daniel Irmann als „Galgenvögel“ für Gesprächsstoff. Sie fallen schon in jungen Jahren durch ihre kriminellen Handlungen auf. Johann Henrich, noch minderjährig, ist bereits mehrfach inhaftiert worden und hat sich einen Namen mit seinen Gefängnisausbrüchen gemacht. Sein Bruder Johann Daniel, der 1753 in der Sparrenburg einsitzt, zeigt sich ebenfalls unbeeindruckt von den Gefängnismauern und findet Wege, ihnen zu entkommen.

Johann Daniel desertiert aus dem Militärdienst und kommt in Hamburg durch betrügerische Geschäfte zu Geld. Schließlich zieht es ihn zurück nach Isselhorst, wo er 1757 erneut verhaftet wird. Doch auch diesmal gelingt ihm die Flucht. Im Frühjahr desselben Jahres schließen sich die Brüder für gemeinsame Raubzüge zusammen, schwer bewaffnet und unterstützt durch ein Netzwerk von Helfern. Ihre kühnen Taten und die Missachtung der Behörden machen sie zu legendären Figuren.

Als Johann Henrich 1758 in Gütersloh gefasst wird, fordert die Justiz erneut aufgrund der „Constitutio Carolina“ die Todesstrafe, die besonders bei Wiederholungstätern harte Strafen vorsieht. Am 4. September 1758 wird er enthauptet.

Johann Daniel, der kurz darauf gefasst wird, widersteht lange den Anschuldigungen. Er gesteht schließlich unter Folter, widerruft erneut, wird erneut gefoltert, bis er abermals gesteht. Auch er wird zum Tode durch Enthauptung verurteilt und sein Körper zur Abschreckung auf ein Rad geflochten – eine besonders grausame Form der Hinrichtung, die als „geschärfte Maßnahme“ bekannt ist.

Wirtschaftliche Not und Desertion treiben Männer wie Heinrich Böger in die Kriminalität. Die „Constitutio Criminalis Carolina“ sieht für Räuber in OWL harte Strafen vor: Enthauptung, Rädern, öffentliche Zurschaustellung. Diese Praktiken, die auch Folter umfassen können, stehen im Kontrast zu der historischen Verklärung der Räubergeschichten. Häufig macht die Beweislage ein Geständnis mit Folterzwang überflüssig. Gemäß Artikel 137 steht auf Straßenraub und Mord die Todesstrafe.