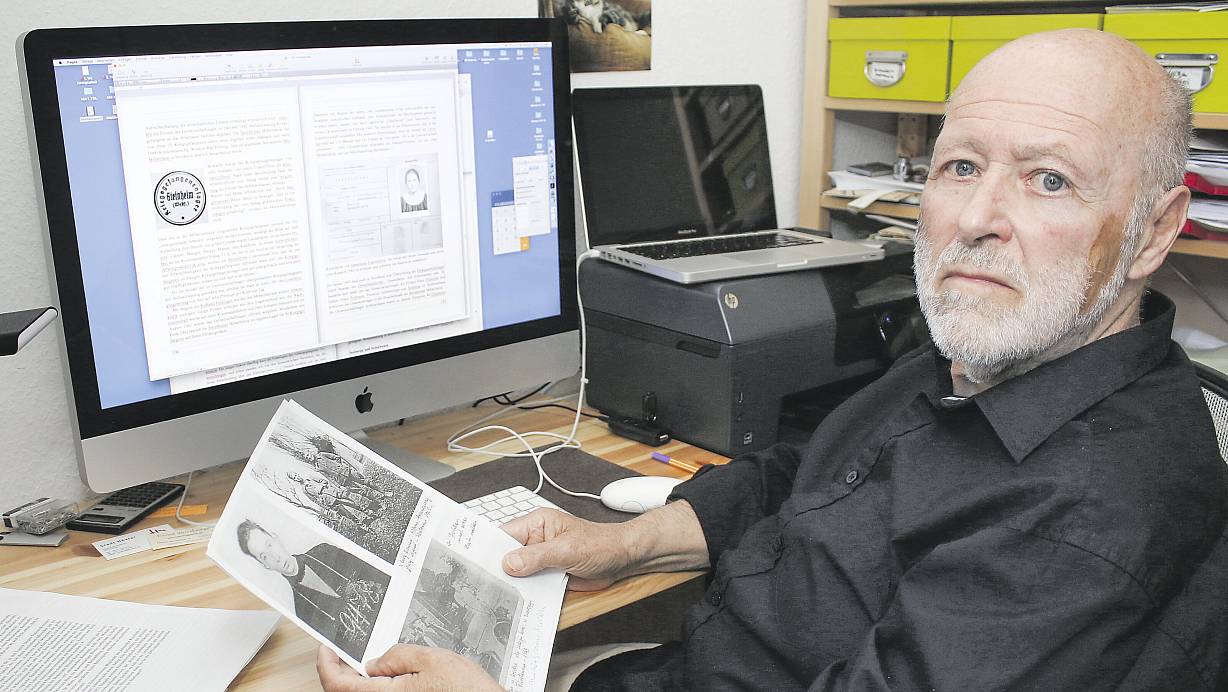

Höxter. Er hat der Stadt Höxter den Spiegel vorgehalten - und sie immer wieder auf die dunkeln Seiten der Geschichte der Kreisstadt hingewiesen. In Büchern, Vorträgen oder auch Leserbriefen erhob er immer wieder seine mahnende Stimme, erinnerte an die Folgen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung, an Menschen, die zu Lebzeiten keine Fürsprecher hatten.

Anfang Oktober ist die Stimme von Ernst Würzburger für immer verstummt. Das bestätigt sein langjähriger Verleger Jörg Mitzkat auf Nachfrage der „Neuen Westfälischen“. In seinem Verlag sind zahlreiche Werke Würzburgers erschienen, darunter auch Bücher über jüdisches Leben in der Stadt.

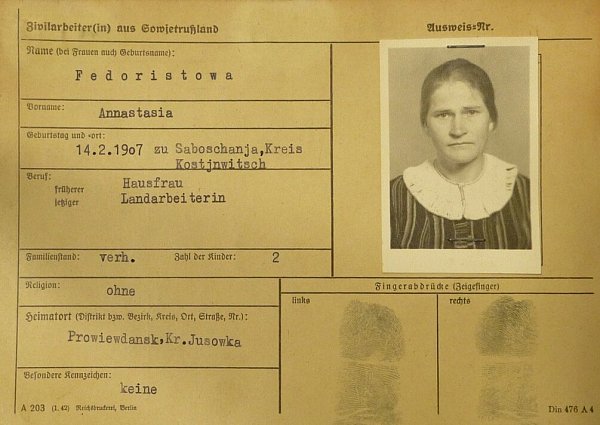

Im Jahr 2014 leuchtete er in der Neuauflage seines Buchs „Höxter: Verdrängte Geschichte: Zur Geschichte des Nationalsozialismus einer ostwestfälischen Kreisstadt“ einem der dunkelsten Kapitel der Weserstadt ins Wurzelwerk. 2016 thematisierte er die Zwangsarbeit im Kreis Höxter und widmete sich den Schicksalen von Fremdarbeitern, Displaced Persons und heimatlosen Ausländern während der Nazizeit.

Lesen Sie auch: Ernst Würzburger schreibt über Zwangsarbeit im Kreis

Das jüdische Leben in Höxter als ein zentrales Motiv

Die Geschichte des jüdischen Lebens in Höxter und der Region tauchte immer wieder als ein zentrales Motiv seiner Arbeit als Autor auf, zahlreiche Monografien befassen sich mit der Rekonstruktion des lebendigen jüdischen Lebens sowie den bewegenden Geschichten der Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus.

Diese Aufklärungsarbeit stieß nicht nur auf Gegenliebe im Kreis Höxter. Dabei beschränkte sich Würzburger nicht nur auf die Recherche in Archiven und das Aufschreiben seiner Erkenntnisse. Immer wieder mischte er sich in die öffentliche Debatte ein und legte den Finger in die Wunden der Vergangenheit.

Lesen Sie auch: Ernst Würzburger schreibt ein Buch über den Höxteraner SS-Mann Hans Schmidt

Ernst Würzburger wurde in München geboren

Ernst Würzburger wurde 1942 in München geboren, wuchs kriegsbedingt bei Verwandten im bayrischen Allgäu auf einem Bauernhof auf, kam nach der Entlassung seines Vaters aus jugoslawischer Kriegsgefangenschaft Anfang 1949 wieder zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Er verpflichtete sich als Zeitsoldat bei der Bundeswehr, arbeitete im Nebenjob beim Deutschen Theater in München.

Er selbst betonte, der Widerspruch zwischen diesen beiden Polen habe ihn geprägt: Tagsüber militärisches Prinzip mit Befehl und Gehorsam und am Abend die Arbeit in einem Milieu von Toleranz und künstlerischer Freiheit. Letzteres hat ihn wohl am Ende stark beeinflusst. 1971 zog Würzburger nach Berlin, 1974 macht er dort Abitur.

In Berlin eröffnete er ein russisches Restaurant

Seinen Lebensunterhalt verdiente er abends als Pizzabäcker in einer Studentenpizzeria, die er 1975 mit einem Kompagnon übernahm. 1979 eröffnete er mit einem Kompagnon neben dem Schloß Charlottenburg, direkt an der Spree gelegen, ein russisches Restaurant. 1981 lernte er dort seine Lebensgefährtin Monika kennen, 1988 heirateten sie.

1984 zogen beide nach Höxter, Würzburger engagierte sich im Kommunalwahlkampf in der gerade neu gegründeten Wählergemeinschaft „Bürgernähe und Umweltschutz“. Es folgten zahlreiche Buchveröffentlichungen, unter anderem auch ein Handbuch zu den „schönsten Radtouren des Weserberglandes“. Aber ein Thema ließ den gebürtigen Münchener nicht los und zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben: die Aufarbeitung des Nationalsozialismus.

Lesen Sie auch: Ernst Würzburger arbeitet in Buch über Nationalsozialismus Höxters Vergangenheit auf

Drei Versuche, den Hindenburgwall umzubenennen

1992, 2019 und 2023 versuchte Würzburger, die Politiker im Stadtrat dazu zu bewegen, den Hindenburgwall umzubenennen. „Ein Straßenname stellt ein ehrendes Gedenken dar, das ist eine Auszeichnung, die nicht hier hingehört“, hat Würzburger damals gegenüber der „Neuen Westfälischen“ erklärt. Und darauf verwiesen, dass Hindenburg von der Geschichtswissenschaft mittlerweile anders wahrgenommen werde.

Würzburger formulierte das so: „Hindenburg war nicht die senile Puppe, die Hitler zur Macht verholfen hat.“ Viele Historiker sind sich heute einig, dass dem greisen Reichskanzler eine wichtige Rolle als Beschaffer von Machtlegitimation für Hitler zugekommen ist. Hindenburg habe diese proaktiv und willentlich ermöglicht.

Lesen Sie auch: Dritter Anlauf: Höxteraner Historiker will Hindenburgwall umbenennen

Rückendeckung aus der Geschichtswissenschaft

Hedwig Richter, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München, bescheinigte Hindenburg bereits 2020, in antidemokratischer Tradition zu stehen. Die Politik in Höxter war für Würzburgers Argumente für eine Umbenennung allerdings nicht empfänglich. Er ließ sich davon nicht beirren.

Immer wieder erhob er mahnend den Zeigefinger, wenn es darum ging, öffentlich daran zu erinnern, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind. Daran, was passiert, wenn Werte wie Freiheit und Demokratie in den Schatten treten und Korpsgeist und Konformität plötzlich die Hauptrolle spielen.

Weshalb seine Mahnungen nicht vergessen werden dürfen

Es schien dabei so, als sei es ihm egal, wenn er sich durch seine Äußerungen nicht nur Freunde machte. Es ging ihm um die Sache. Mit seinen Wortmeldungen, seinen Büchern und seinen Eingaben an die Politik erinnerte Würzburger immer wieder daran, dass für den Fortbestand von Freiheit und Demokratie gestritten werden muss. Immer wieder.

Ernst Würzburgers mahnende Stimme ist nun für immer verstummt. Sie fehlt schon jetzt - und ist vermutlich unersetzbar. Es ist sehr wünschenswert, dass sie nicht vergessen wird. Denn, um es mit dem spanischen Philosophen, Schriftsteller und Literaturkritiker George Santayana zu sagen: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist verdammt, sie zu wiederholen.“