Lübbecke. Im Gedenken an die Opfer der Schreckensherrschaft des NS-Regimes findet jährlich am 9. November in Lübbecke der „Weg der Erinnerung“ statt. Unter dem Titel „Fluchtgeschichten“ greift die diesjährige Auflage ein Thema auf, das die Situation der 1930er- und 40er-Jahre mit der Gegenwart verbindet, wie Andreas Püfke mitteilte, Sprecher der Stadt Lübbecke.

Überall auf der Welt fliehen Menschen vor Krieg, Verfolgung, Folter, Terror, Gewalt, Naturkatastrophen; vor Hunger und Armut. Damals wie heute: Wer flieht, will sich aus einer lebensbedrohlichen Zwangslage in Sicherheit bringen. In einer solchen befanden sich zweifellos die jüdischen Familien in Lübbecke spätestens ab Mitte der 1930er-Jahre. Die Frage, ob es eine Möglichkeit zur Flucht vor dem NS-Regime geben könnte, stellte sich dabei auch Menschen, die mehr als 100 Jahre in Lübbecke zu Hause gewesen waren und als anerkannte Mitglieder der Gesellschaft gegolten hatten.

Friedliches Miteinander endete jäh

Das über lange Zeit friedliche Miteinander der Lübbeckerinnen und Lübbecker, egal welcher Religion sie angehörten, in Vereinen und Schulen, in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, endete in den 1930er-Jahren jäh. Manche nennen es „Machtübernahme“, andere sprechen von „Machtübergabe“ oder „Machtergreifung“; egal wie man es nennt, mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 beginnt eine neue Zeitrechnung – und für die jüdische Bevölkerung eine historisch beispiellose Tyrannei, die in der „Shoah“ gipfeln sollte, der Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, von den Nazis in Anspielung auf die Scherben der massenhaft zerbrochenen Schaufenster zynisch „Reichskristallnacht“ genannt, wurde auch die Lübbecker Synagoge Ziel eines Brandanschlages. Ein Löschversuch erfolgte nicht, sie brannte bis auf die Grundmauern nieder. Noch am nächsten Morgen schwelten die Überreste.

Am Abend des 9. November hatte die örtliche NSDAP zunächst eine feierliche Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an den gescheiterten Hitler-Putsch in München 1923 und die Weihe des sogenannten „Horst-Wessel-Gedenksteins“ abgehalten. Im Anschluss kam es zu judenfeindlichen Kundgebungen in der Stadt, in deren Verlauf Angehörige der SA und der SS die Schaufenster jüdischer Geschäfte zertrümmerten, die Wohnungen jüdischer Bürgerinnen und Bürger demolierten und mehrere Menschen misshandelten. Häuser und Geschäfte, deren jüdische Eigentümerinnen und Eigentümer schon vor dem Pogrom einem Verkauf an nicht-jüdische Käufer zugestimmt hatten, blieben unangetastet.

„Fluchtgeschichten“ werden nachgezeichnet

Etliche jüdische Familien aus Lübbecke hatten bereits im Vorfeld der Novemberpogrome versucht, sich den zunehmenden Repressalien durch Umzug in eine Großstadt zu entziehen. Sie hatten gehofft, dort „untertauchen“ oder sogar ins Ausland emigrieren zu können. Andere verließen erst in den Folgejahren die Stadt. Als Mitte 1941 die „Endlösung der Judenfrage“ von der NS-Regierung propagiert und dadurch die Deportation und Ermordung von Millionen Juden veranlasst wurde, lebten – soviel bisher bekannt ist – bereits keine jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger mehr in Lübbecke.

Beim diesjährigen „Weg der Erinnerung“ greifen „Fluchtgeschichten“ die damalige Situation der Verfolgten zwischen Hoffnung und Verfolgung auf. An den Stationen des Weges werden Familien- und Einzelschicksale jüdischer Familien aus Lübbecke nachgezeichnet. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Andreas-Gemeindehaus und führt von dort über die Straße „Feuerrenne“ zum „Platz der Synagoge“, wo sie traditionell mit der Kranzniederlegung am Gedenkstein endet.

Quellen zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Lübbecke führen bis ins Mittelalter zurück. Steinernes Zeugnis ist der sogenannte „Peststein“ am Nordportal der heute evangelischen St.-Andreas-Kirche. Er verweist auf die Erweiterung der Kirche bis 1350 sowie auf die damals herrschenden Zeitumstände (Pest, Geißler, Judenpogrom). Später gab es über Jahrhunderte hinweg häufig ein harmonisches Zusammenleben zwischen Christen und Juden in der Stadt.

Gedenkstein wurde 1961 eingeweiht

1932 gehörten der jüdischen Gemeinde Lübbecke noch etwa 40 Gemeindeglieder an. Im Frühjahr 1938 war die Zahl durch Sterbefälle und Wegzüge um etwa 10 Personen gesunken. Nach dem Novemberpogrom in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, bei dem mehrere Wohnhäuser jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zerstört wurden und die Synagoge niederbrannte, sank die Zahl weiter.

Letzte Zwangsverkäufe („Arisierungen“), Umzüge Lübbecker Jüdinnen und Juden innerhalb Deutschlands und Fluchten ins Ausland fallen in diese Zeit. Spätestens Anfang 1942 galt Lübbecke nach damaligem Sprachgebrauch als „judenrein“.

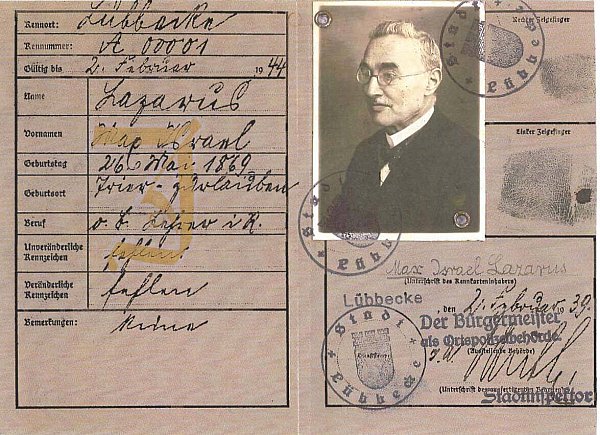

Zeitgeschichte: Aus dem Kantor, Lehrer, Prediger und Leiter des Volkschors Gehlenbeck, der einst, wohl aus Heimatliebe, ein Lied namens "Mein Lübbecke, o sei gegrüßt" komponiert hatte, wird per Kennkarte vom 2. Februar 1939 eine Nummer - A00001. Das eingedruckte "J" macht ihn als Juden kenntlich. | © Stadtarchiv Lübbecke

1961 wurde ein Gedenkstein am „Platz der Synagoge“ eingeweiht. Eine intensive Erinnerungskultur und damit die Aufarbeitung der Gräuel der NS-Zeit setzte jedoch erst zögerlich ein. So engagierte sich beispielsweise der DGB mit jährlichen Kranzniederlegungen am Gedenkstein. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus gründete sich Mitte der 1980er-Jahre die Arbeitsgemeinschaft „Geschichte der Juden in Lübbecke“.

Mit personeller und finanzieller Unterstützung der Stadt Lübbecke entstanden mehrere Publikationen über die Geschichte und das Schicksal der hiesigen jüdischen Gemeinde. Auch fanden auf Einladung der Stadtverwaltung Treffen ehemaliger jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger bzw. derer Nachkommen in Lübbecke statt. In ihrem Beisein konnte 1986 vor dem Gedenkstein noch eine Bodenplatte mit den Namen der betroffenen jüdischen Familien eingeweiht werden.

Schulklassen bereiten das Thema vor

Es entwickelte sich das Anliegen der Bevölkerung, jährlich am 9. November in einer Gedenkveranstaltung an die Opfer des NS-Terrors zu erinnern. Diese inzwischen als „Weg der Erinnerung“ bekannte Veranstaltung unter Federführung der Stadt Lübbecke bindet heute neben dem DGB unter anderem auch die Stadtheimatpflege, die evangelisch-lutherische und die katholische Kirchengemeinde der Kernstadt sowie die weiterführenden Schulen ein. Das Thema für den jährlichen „Weg der Erinnerung“ wird im gemeinsamen Vorbereitungskreis festgelegt und von den beteiligten Schulklassen vorbereitet.

Die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema erfolgt dabei unter archivpädagogischer Betreuung durch das Stadtarchiv. Dadurch wird den beteiligten Schülerinnen und Schülern ein persönlicher Zugang zu dieser erschütternden Zeit der deutschen Geschichte und der Lokalgeschichte ermöglicht. Zudem kann vermittelt werden, welche Chancen eine aktive Einbindung in die gesellschaftlichen Belange und eine mündige Bürgerschaft bieten.

So greift der „Weg der Erinnerung“ das auf, was die Bodenplatte am „Platz der Synagoge“ fordert. Neben dem Gedenkstein, der Bodenplatte und dem „Weg der Erinnerung“ gibt es in Lübbecke über das Stadtarchiv und die Angebote von Lübbecke Marketing noch weitere Angebote, sich mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde Lübbecke und der NS-Zeit auseinanderzusetzen.