Oerlinghausen. Strafzölle sind bei Weitem kein Druckmittel allein heutiger Tage. Sie gab es zum Beispiel schon um 1840 – unmittelbar vor der Haustür. Der Staat Preußen, der mit der Grafschaft Ravensberg und Bielefeld nur zwei Kilometer vom lippischen Oerlinghausen entfernt lag, setzte die Zölle auf Leinen- und Wäscheprodukte hoch, um den Nachbarstaat Lippe wirtschaftlich zu treffen.

Der Grund lag darin, dass sich Preußen mit süddeutschen Staaten sowie mit Sachsen und Thüringen 1834 zum ersten deutschen Zollverein zusammengeschlossen hatte. Das Fürstentum Lippe aber war der Zollunion (noch) nicht beigetreten, zusammen übrigens mit Hannover und Braunschweig.

Lippe konnte so seine Waren billiger anbieten. Die Folge war ein blühendes Schmuggelwesen auf dunklen Pfaden nach Preußen, das zum großen Teil über die Grenzgemeinde Oerlinghausen ablief.Die lippische Wirtschaft profitierte enorm vom illegalen Warenstrom. Das Fürstentum kaufte Zucker, Kaffee, Branntwein und andere Lebensmittel im Seehafen Bremen auf. Die Waren gelangten über die Weser und den lippischen Weserhafen Erder zollfrei ins Land.

Schmuggelkönige aus Bielefeld und Oerlinghausen

Preußen dagegen erhob zehn Prozent Zoll auf seine eingeführten Produkte. Im Grenzdorf Oerlinghausen machten sich arbeitslose jungen Leuten auf, um die Waren bei Nacht und Nebel über die Grenze zu transportieren. Das meiste unter der Regie der sogenannten Schmuggelkönige Schwarz aus Brackwede und Krome aus Oerlinghausen. Die Gefahr war allerdings erheblich, bei den nächtlichen Streifzügen durchs Schopketal oder über die „Lämershäger Berge“ gefasst oder von preußischen Grenzwächtern erschossen zu werden.

Doch die blanke Not zwang viele, das Risiko gefährlicher Schmugglermärsche auf sich zu nehmen, um ihre Familien zu ernähren. Der Nachbarstaat zog schließlich andere Seiten auf. Der Chronist August Reuter schreibt: „Preußen ließ zunächst die Grenze bei Oerlinghausen militärisch besetzen, um dem Schmuggel wirksamer zu begegnen. Diese Maßnahme hatte noch nicht den erhofften Erfolg, denn die Schmuggler fanden immer neue Wege, wobei sie von der Bevölkerung an der Grenze unterstützt wurden“.

Preußen erhöhte die Zollsätze für lippische Leinen

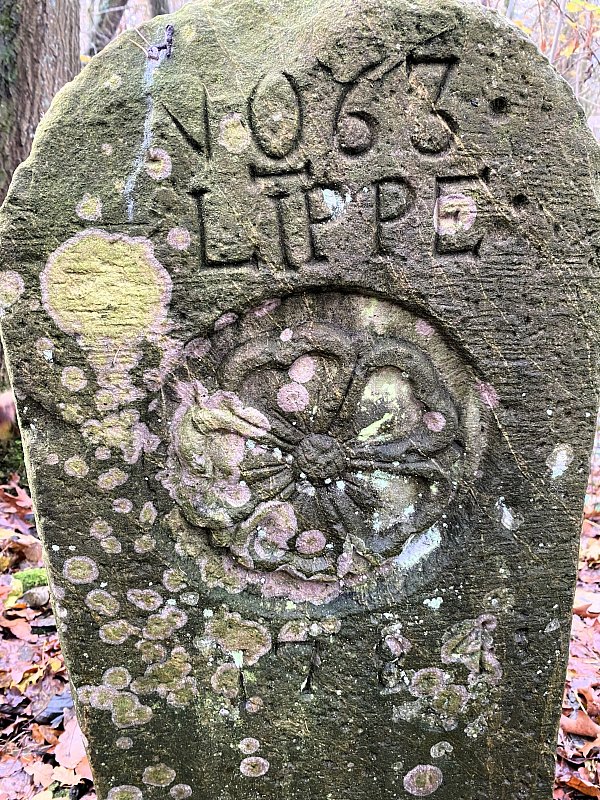

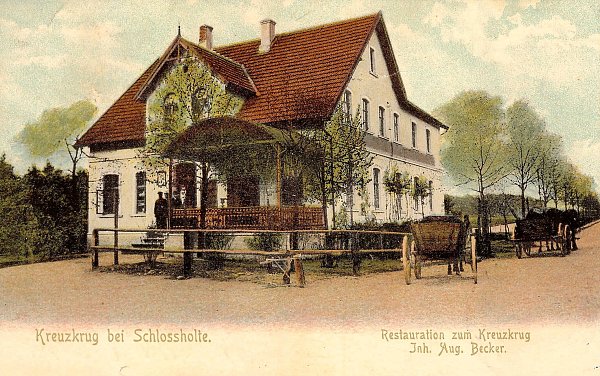

Man freute sich, wenn es wieder einmal gelungen war, den preußischen Grenzwächtern ein Schnippchen zu schlagen. Nun aber erhöhte Preußen die Zollsätze für das lippische Leinen, den Hauptausfuhrartikel des Landes, dermaßen, dass allmählich die Straßen nach Bielefeld immer öder und leerer wurden. „1833 wurden in der neu errichteten Zollstelle ‚Rullkrug‘ bei Oerlinghausen noch 30.000 Stück Leinen verzollt, 1834 waren es nur noch 25.000 Stück und in den folgenden Jahren sank die Zahl noch erheblich mehr“, berichtet Reuter.

Lesen Sie auch: Stadtgeschichte: Die arme Lippischen Reihe

Das Leinengewerbe, das bisher eine Quelle des Wohlstands für Lippe gewesen war, kam durch die Strafzölle fast zum Erliegen. Die Länder Hannover und Braunschweig, die die gleiche Zollpolitik wie Lippe verfolgten, konnten wirtschaftlich keinen Ausgleich bringen. August Reuter: „So geriet Lippe um 1840 in immer fühlbarere Abhängigkeit vom großen Nachbarn Preußen, der ständig neue Schwierigkeiten ersann – alle mit dem Ziel, Lippe zum Anschluss an den Zollverein zu bewegen.“

Nach Beitritt zum Zollverein läuft der Verkehr wieder

Auf Dauer konnte sich das kleine „Fürstenthum“ Lippe nicht mehr wehren und begann 1841 mit Preußen über den Anschluss zu verhandeln. Ende des Jahres kam letztlich ein Beitrittsvertrag mit dem Zollverein zustande. Seit dem 1. Januar 1842 bildete die Grenze zwischen Lippe und Preußen kein Problem mehr, der Warenverkehr lief wieder wie in früheren Zeiten. Die Zollstelle am Rollkrug wurde nach neunjährigem Bestehen wieder aufgehoben. Auch die preußischen Grenzwächter verschwanden, bis auf einen Gendarm, der in Brackwede stationiert wurde und von dort aus für die Aufrechterhaltung von Ruhe, Sicherheit und Ordnung sorgte.

Auch interessant: Oerlinghausen wird Stadt: Böllerschüsse erklingen vom Tönsberg

Die lippische Regierung in Detmold aber hielt es jetzt offenbar für nötig, das Grenzgebiet zu Preußen zu bewachen. Schon lange hatte man über Gendarmeriestationen nachgedacht, doch es in Anbetracht des lukrativen Warenaustausches durch Schmuggeln immer wieder nach hinten geschoben. Nun, am Tag des Beitritts zum Zollverein Anfang 1842, richtete man die ersten Gendarmeriestationen in den Grenzdörfern Kalldorf, Wüsten, Salzuflen, Bexterhagen, Oerlinghausen, Stapellage, Schlangen und Horn ein.

Ortsgrenze zu Hannover und Braunschweig blieb weiter unbewacht

Kurioserweise blieb die lippische Ostgrenze, also zu Hannover und Braunschweig, weiter unbewacht. Diese Länder traten erst zehn Jahre später, 1852, dem Zollverein bei. Chronist August Reuter spekuliert: „Sollte an der Ostgrenze weiter geschmuggelt werden? Wollte man den beiden Ländern nicht wehtun?“ Der Stichtag 1. Januar 1842 gilt jedenfalls als Gründungsdatum des Oerlinghauser Polizeipostens.

Die ersten Gendarmen nahmen seinerzeit ihre Arbeit auf: der Korporal Simon Heinrich Fischer und der Soldat Simon Hermann Heinrich Redecker. Beide waren zuvor Militärangehörige im Lippischen Bataillon und in Detmold stationiert.