Oerlinghausen. Es war ein schweres Leben in Lipperreihe in früheren Jahrhunderten. „Am schlimmsten sind die Leute daran, welche sich durch irgendeinen günstigen Ackerfleck verleiten ließen, mitten in die eigentliche Senne zu ziehen, denn dort sind sie, wenn im Winter die ohnehin ungangbaren Wege ganz verschneien, von aller Welt abgeschnitten.“ schreibt der Schriftsteller Georg Weerth 1845 in seinem Bericht über die „Armen in der Senne“. Und er erzählt von katastrophalen Verhältnissen in den wenigen Häusern gerade in der kalten Jahreszeit: „Der Vorrat von Kartoffeln geht bald zu Ende; durch die schlechte Witterung, welche die Lehmwände der Hütten nass und feucht macht, brechen Krankheiten ins Haus herein.“

Die einstige Sennegemeinde Lipperreihe, die 1969 ein Teil der Stadt Oerlinghausen wurde, blickt auf eine karge Vergangenheit zurück. Der Grund lag vor allem in dem mageren Sandboden der Senne. Auf ihm wuchs vor allem die Heide, aber die kleinen Hofbesitzer konnten auf den Böden kaum das Nötigste zum Leben ernten. Kein üppiges Getreide gedieh hier in den Sommermonaten, sondern vor allem Buchweizen und Kartoffeln in überschaubaren Mengen.

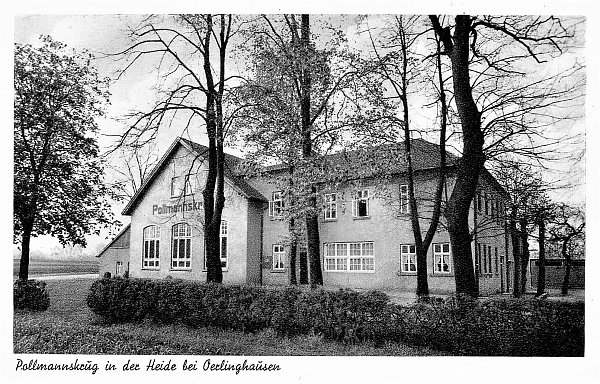

Entlang des Menkebachs wurden vor etwa vier Jahrhunderten die ersten kleinen Hofstätten gegründet. Sie bildeten die „Lippische Reihe“ – unmittelbar an der Grenze zu Preußen gelegen. Doch es entstanden in der Folgezeit auch einige bedeutende Höfe. Als ältester gilt der Dalbkehof, der etwa zwischen dem Dalbker Krug und der heutigen Bundesstraße 68 lag. Kurz darauf erwähnt die Chronik erstmals „Kingsgraffs Hof“ (später Kindsgrab). Und da sich der bedeutende Handelsweg, der Hellweg, mitten durch die Sennelandschaft zog, siedelten sich auch zwei größere Krugwirte an, aus denen sich Höfe entwickelten, der Jakobskrüger und der Bartholdskrüger. Vor allem der Inhaber des Bartholdskrugs befasste sich – durch seine günstige Lage an der Grenze zu Preußen – bald intensiv mit einem neuen Geschäftsfeld: dem Schmuggelwesen. Erst der Betritt Lippes zum Deutschen Zollverein im Jahre 1842 beendete das illegale Geschäft.

„Die Senner Höfe bildeten einen Teil des Dorfes Oerlinghausen“, schreibt der Lipperreiher Ortschronist Paul Stecker in seinen Aufzeichnungen. Auch kirchlich wurden die Senner vom Oerlinghauser Pfarramt mit betreut. Stecker: „Alle Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen fanden noch in Oerlinghausen statt.“ Selbst die Kinder mussten täglich den langen Weg zur Schule in Oerlinghausen auf sich nehmen, denn erst 1890 erhielt die Senne eine eigene Schule.

Der technische Fortschritt bringt die Armut in die Lipper Reihe

Die Herstellung von Leinen stellte neben der Landwirtschaft eine wichtige Einnahmequelle für die kleinen Hofstätten der Lippischen Reihe dar. In fast jedem Haus klapperte ein Webstuhl. Doch durch die Einführung der mechanischen Webereien in großen Fabriken kam das Geschäft ab 1830 zum Erliegen. Da war es ein großer Segen, dass 1834 Gutsbesitzer Tenge die Erlaubnis erhielt, in Dalbke eine Papiermühle zu errichten. In dem immer mehr wachsenden Betrieb fanden viele der Hausweber eine auskömmliche Anstellung.

Eine große politische Entscheidung im Jahre 1841 veränderte Vieles: das Fürstentum Lippe bestimmte, dass aus allen abseits gelegenen Bauernhöfen selbstständige Gemeinden gebildet werden sollten. So wurde nun aus Menkhausen, der Lippischen Reihe, aus Dalbke, Bokelfenn und der Wistinghauser Senne eine neue Gemeinde, die den Namen „Senne“ erhielt. Flächenmäßig war Senne, der Vorläufer des heutigen Lipperreihe, sogar viel größer als Oerlinghausen. „Unvorstellbar, dass die Grenze der Sennegemeinde bis zum Anfang der 1930er Jahre bis an die Rathausstraße und zum alten Friedhof reichte, unterhalb der Alexanderkirche verlief und dass selbst der Schützenplatz auf ihrem Territorium lag“, schrieb der langjährige NW-Redakteur Dieter Burkamp vor Jahrzehnten in einem Aufsatz über die Sennegemeinde.

Heftigen Streit gab es, als das Gut Menkhausen ein stattliches Baugrundstück für die Errichtung einer Weberei (heute Fa. Oetker) verkaufte, das ursprünglich auch in Senne lag. Die Grenze verlief nun mitten durch das Fabrikgebäude. Immer wieder gerieten Oerlinghausen und Senne, das seit 1927 offiziell „Lipperreihe“ hieß, wegen der Verteilung der Steuereinnahmen aneinander. Erst im April 1939 machte die Regierung dem Spuk ein Ende. Man begradigte die Grenzen, so dass fortan der gesamte Firmenkomplex, der Schützenplatz und auch der Bereich Hanegge zu Oerlinghausen gehörten.

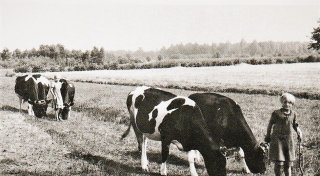

Lipperreihe hatte Anfang der 1930er Jahre einschließlich Menkhausen und Bokelfenn um die 450 Einwohner. Wirtschaftlich ging es dem Ort damals sehr schlecht, denn die Papierfabrik hatte bereits seit 1923 ihren Betrieb eingestellt und die Dorfbewohner gingen als Fabrikarbeiter nach Oerlinghausen, Kracks, Windelsbleiche oder Brackwede. Der Weg wurde zumeist mit dem Fahrrad zurückgelegt. Neben dieser Arbeit versorgten sie dann zu Hause eine kleine Landwirtschaft. Sie hielten ein Kuh oder zwei Ziegen und fütterten einige Schweine. Das bedeutete, dass man im Sommer morgens gegen vier Uhr aufstehen musste, zwei Stunden auf dem Feld arbeitete, dann zur Fabrik fuhr und nach der Rückkehr wieder auf dem Lande arbeitete.

Nach dem Krieg verbesserte sich die Lage in Lipperreihe deutlich. Die Firma Bitexa siedelte sich mit einer Textilproduktion in der alten Papierfabrik an, die Firmen Hanning & Kahl und die Hanning Elektrowerke boten viele Arbeitsplätze in ständig wachsenden Betrieben an und das Bielefelder Unternehmen Endres stellt in einem großen Zweigwerk in Lipperreihe modische Kleider und Blusen her. Bitexa und Endres gibt es heute nicht mehr, doch der allgemeine wirtschaftliche Aufschwung hat die frühere arme Sennelandschaft in einen modernen Stadtteil mit hohem Wohn- und Freizeitwert verwandelt.