Höxter. Voller Vorfreude haben die Gäste die Zeitreise in Corveys große monastische Geschichte die Welterbestätte am Weserbogen verlassen. Denn dieser Vortragsabend mit Professor Christoph Stiegemann war Retrospektive und Vorschau zugleich. Der Blick nach vorn richtete sich auf ein Projekt, das zusammen mit den multimedialen Erlebnisreisen in die Entstehungszeit des karolingischen Westwerks die kulturhistorische Bedeutung und die spirituelle Aura des Weltdenkmals fesselnd und zugleich würdig erfahrbar macht: die Neukonzipierung der Dauerausstellung „Das Jahrtausend der Mönche – Von der Gründung Corveys bis zum Goldenen Zeitalter“ in den Räumen des Schlosses.

Die alte, dort seit 1985 eingerichtete Ausstellung mit Leihgaben aus dem Besitz der Kirchengemeinde war in die Jahre gekommen und erlebt unter der Ägide von Stiegemann einen Relaunch in zeitgemäßer didaktischer Anmutung. Der renommierte Kunsthistoriker und ehemalige Direktor des Erzbischöflichen Diözesanmuseums in Paderborn leitet im (Un-)Ruhestand bei der Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus das wissenschaftliche Kompetenzteam zur Erschließung des Westwerks und ist auch Spiritus Rector der Neukonzipierung der Dauerausstellung.

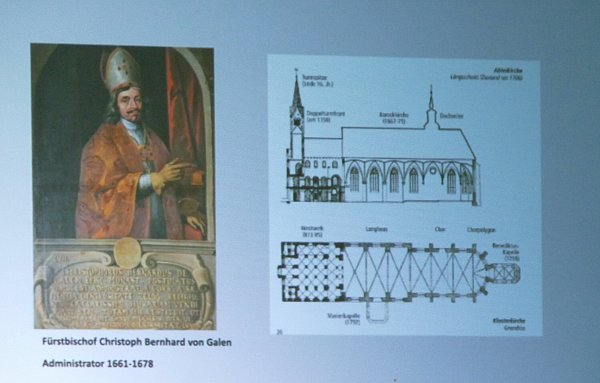

Unterstützt von der Kunsthistorikerin Anne Veltrup aus Münster, lässt der Museumsmann im Kapitelsaal und im „Stillen Winkel“ im Erdgeschoss sowie in den vier Museumsräumen am Äbtegang im ersten Obergeschoss mit Leihgaben der Gemeinde und mithilfe moderner Medien das Jahrtausend der Benediktiner im Weserbogen aufleuchten. Der Rundgang ist eine Zeitreise von den Anfängen der ersten Kirchengründung in Corvey bis zur neuen Blüte nach dem Dreißigjährigen Krieg: dem goldenen Zeitalter der Fürstäbte, das mit der Säkularisation endete.

Stiegemann verdeutlichte mit Worten und starken Bildern nicht nur den Planungs- und Schaffensprozess, sondern auch die Geschichte Corveys und die Bedeutung einzigartiger künstlerischer Glaubenszeugnisse aus 1.000 Jahren Klosterzeit. Die 1974/1975 bei Grabungen zum Vorschein gekommenen Fragmente eines Wellenrankenfrieses aus der Zeit vor 844 schmückten die Untergeschossdecke der Scheitelkapelle des Gründungsbaus der Klosterkirche.

Im Kapitelsaal hängt das kostbare Original nicht unter der Decke, sondern steht senkrecht und geschützt in einer Vitrine. Die Ausstellungsmacher haben eine Lichtdecke für den Raum entworfen, die die umlaufende Rankenmalerei in der ursprünglichen Raum-Situation zeigt und waagerecht von einer vorgelagerten Fachwerkwand abgehängt ist. Neben Erläuterungen zur Baugeschichte der ersten Klosterkirche gibt es künftig eine Medienstation zur Scheitelkapelle, die auf einem Touchscreen den Gästen Informationen bietet – etwa zu den antiken Vorbildern der Dekorationsmotive der Malerei der Scheitelkapelle oder aus der Buchmalerei.

Ausstellung im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss

Ein weiterer Fund ist nicht minder sensationell: In den Ostteilen der untergegangenen karolingischen Basilika entdeckte der Corvey-Forscher Uwe Lobbedey bei Ausgrabungen vergoldete Kupferbuchstaben einer heute verlorenen Inschrift im Chorbereich aus der ersten Bauphase der Kirche, die einzigen ihrer Art nördlich der Alpen. Solche vergoldeten Kupferbuchstaben zierten einst auch die Inschrifttafel aus der Gründungszeit am Westwerk der Klosterkirche.

Die Inschrifttafel ist ebenfalls 3 D gescannt und millimetergenau reproduziert worden. „Diese 1:1-Kopie an der Nordwand des ehemaligen Kapitelsaals ist Gegenstand eines virtuellen Schauspiels, das den Gästen ausgehend vom Buchstaben-Plotting die Inschrift auch ihrem Inhalt nach anschaulich erschließt“, berichtete Stiegemann. Die Technik der in der antiken Majuskelschrift Capitalis Quadrata ausgeführten Inschrift findet sich in gleicher Weise etwa am Konstantinsbogen in Rom.

Die erste, zwischen 822 und 844 errichtete Klosterkirche wurde auf der Grundlage der archäologischen Funde vom Fraunhofer Institut Darmstadt als 3D-Architektur-Visualisierung realisiert und wird künftig als Loop auf einem großen Screen in der mittleren Fensternische der Ostseite zu sehen sein. Im „Stillen Winkel“ entfaltet sich die Gründungszeit im ersten der vier Filme, die Stiegemann für diesen Raum ankündigte und im Preview zeigte. Es folgen weitere über Leben und Wirken der Benediktiner, über Klosterschule und Skriptorium der Weserabtei und über Corvey im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit. Während diese Beiträge und der neugestaltete Kapitelsaal ab August öffentlich zu sehen sein werden, gibt’s Vorfreude auf die zweite Ausstellungseinheit zum „Goldenen Zeitalter“ im Jahr 2024: Zum Saisonbeginn öffnet dieser Teil in vier Räumen am Äbtegang im Obergeschoss die Türen.

Pracht der Bilder durch Drohnenflug durch die Kirche

Stiegemann kündigte an, dass kostbare Paramenten- und Goldschmiedearbeiten aus dem Besitz der Kirchengemeinde, mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder aufwendig restauriert, zu sehen sein werden. „Nicht statisch für die Ewigkeit, sondern in Bewegung, so will die Raumkunst des Barocks erlebt sein“: In der Ausstellung bringt ein Drohnenflug durch die Kirche die Pracht der Bilder in Bewegung. „Mit seiner annähernd vollständig erhaltenen Ausstattung bewahrt Corvey dagegen bis heute ein wunderbares Ensemble des flämisch geprägten Hochbarock.“

In einem weiteren Raum unterhalten sich drei Fürstäbte, Florenz von dem Velde, Maximilian von Horrich und Theodor von Brabeck, über ihre Lebensleistungen. Und zum Finale zeigt sich der Barock in seiner „Überwältigung durch Schau und Klang“. Kostbare restaurierte Messgewänder und Kesselpauken sind Teil der Inszenierung eines barocken Festhochamtes, das den Glauben ganz im Sinne der Zeit nicht nur intellektuell, sondern mit allen Sinnen erfahrbar macht.