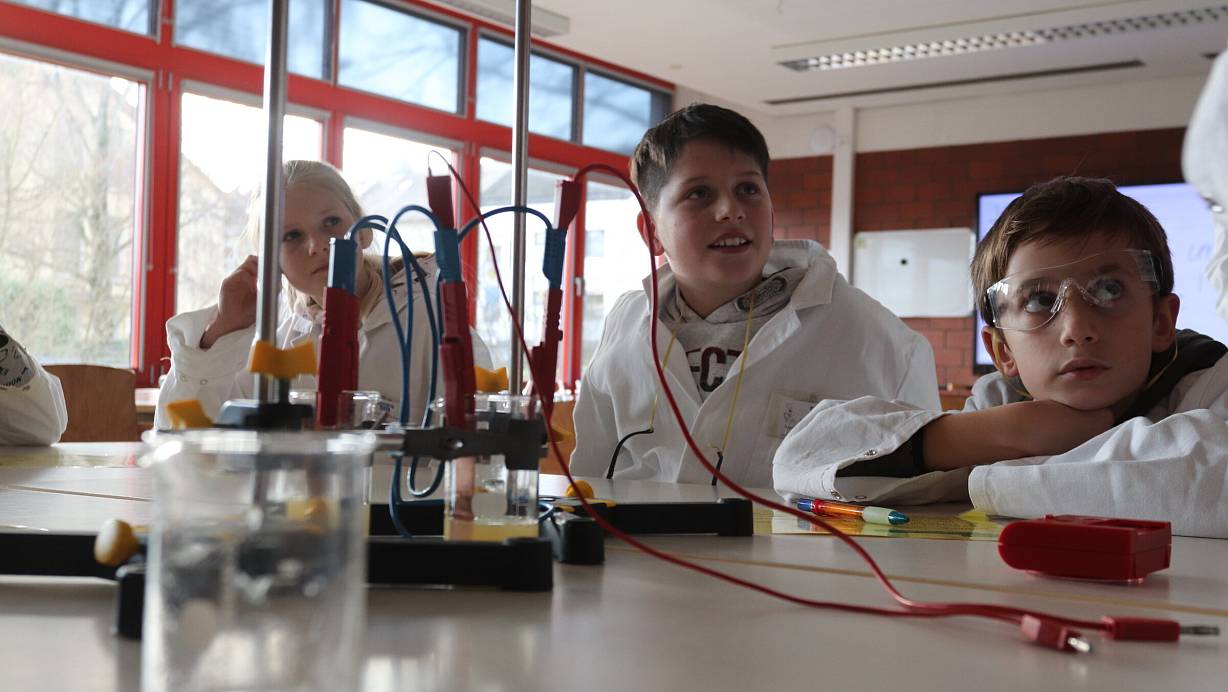

Löhne. Es ist mucksmäuschenstill im „Zauberlabor“. Sechs Viertklässlerinnen und Viertklässler schauen gebannt zu, während die 15-jährige Laura zeigt, wie aus Zitronensaft in Verbindung mit Zink und Kupfer Elektrizität entsteht. Das Experiment ist Teil vom „Teutolab“ an der Goethe-Realschule, bei dem Schüler der neunten Klassen mit den Grundschulkindern chemische Experimente machen. An diesem Nachmittag staunen die Kinder einer vierten Klasse der Grundschule Melbergen, wie viel Chemie so kann.

„Ziel ist es, dass die Kinder Freude an den Experimenten haben und dadurch dann Neugier entfacht wird“, erklärt Chemielehrerin Frauke Wegener, die zusammen mit Biologielehrer Thomas Falke das Teutolab betreut - allerdings aus der zweiten Reihe.

Ältere Schüler leiten an

Die Lehrerrolle übernehmen die zwölf Neuntklässlerinnen und Neuntklässler. Diese haben das Projekt im sogenannten Sozialband gewählt. Das Teutolab gehört da ebenso dazu wie Streitschlichter, Sporthelfer oder Johanniter.

„Die Experimente haben die Realschüler vorher alle selbst durchgeführt und gelernt, diese einfach zu erklären“, sagt Wegener. Die Versuche dürften nicht zu schwierig sein, und: „Es ist wichtig, dass die Kinder viel selbst machen können.“ Das soll das Verständnis von Chemie näher an die Praxis holen und dadurch mehr für die Wissenschaft der Stoffe begeistern.

Selbst experimentieren

Gestartet ist das Prinzip „Teutolab“ ursprünglich als Projekt der Uni Bielefeld im Jahr 2000. Am Anfang wurden Schüler an die Uni eingeladen, um dort Experimente zu machen. „Die Nachfrage war riesengroß“, meint Wegener. Darum seien schnell die Schulen mit ins Boot geholt worden.

An der Goethe-Realschule läuft das Teutolab seit mittlerweile zehn Jahren - mit Unterbrechung in der Corona-Pandemie. Nach und nach kommen Klassen der Grundschulen Melbergen, Gohfeld und Ostscheid zu Besuch. „Wir haben hier die Gerätschaften und die älteren Schüler können sich in der Lehrerrolle erproben“, fasst Wegener zusammen.

Drei Labore

In drei Mitmach-Laboren wird gewerkelt: Im „Duftlabor“ schnuppern die Kinder an den Schalen von Apfelsinen und Orangen, lernen, dass der Geruch mit Wasser nicht abgewaschen werden kann und dass diese ätherischen Öle sogar brennbar sind.

Auch im „Säurelabor“ kommen Lebensmittel zum Einsatz. „Hier geht es darum, dass Säure das Aussehen von manchen Stoffen verändern kann“, erklärt Wegener. Solche Indikatoren ändern je nach PH-Wert die Farbe. Beliebtes und bekanntes Beispiel ist Rotkohl. Der ist bei neutralem PH-Wert blauviolett. Säure sorgt dafür, dass er sich rot färbt. Darum gibt es für das Gemüse auch zwei Namen: Rotkohl und Blaukraut.

Zaubern mit Zitronensaft

Und im „Zauberlabor“ geht es dann um chemische Prozesse, „die für die Kinder wie Zauberei wirken“, sagt die Chemielehrerin. Magisches Mittel der Wahl ist hier der Zitronensaft - nicht nur in Sachen Elektrizität. „Damit lässt sich zum Beispiel etwas schreiben, das erst einmal unsichtbar ist und dann durch Hitze sichtbar wird“, meint Wegener.

Auch sehr spannend: Warum lässt sich durch das Mischen von Essig und Backpulver eine Art Mini-Feuerlöscher bauen? „Das Kohlendioxid, dass dabei freigesetzt wird erstickt die Flamme der Kerze.“

Bei dem mit Zitronensaft angetriebenen Wecker piept es übrigens am Ende nicht wie gewünscht. Irgendetwas stimmt nicht ganz am Versuchsaufbau. Die Kinder lernen somit auch, dass Experimente nicht immer genauso laufen, wie gedacht und Fehler passieren können. Sie füllen den Rest mit Fantasie. „Wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, dass es gerade gepiept hat, was haben wir denn hier gerade gebaut?“ Die Antwort weiß einer der Viertklässler sofort: „Eine Batterie!“