Bielefeld. Der Bundesliga-Skandal erschütterte 1971 nicht nur Bielefeld. Die gesamte Republik war fassungslos über die Skrupellosigkeit von Funktionären und Spielern, die die höchste deutsche Spielklasse mit bis dahin ungeahnten Spielmanipulationen beschmutzten und auch weltweit in ein schlechtes Licht rückten. In einer der Hauptrollen: Arminia Bielefeld.

Die Protagonisten von damals hatten in der Aufarbeitung des Skandals größtenteils geschwiegen und sind mittlerweile verstorben. Albrecht Lämmchen, der am Freitag, 13. Dezember, seinen 85. Geburtstag feiert, kann sich noch gut an die Ereignisse des Jahres 1971 erinnern. Er ist und war immer nahe dran am Geschehen der Arminen. Lämmchens Mitgliedschaft beim DSC mit der Nummer 255 ist datiert auf den 1. August 1957. Der mit seinen Eltern 1946 nach Bielefeld gekommene Kriegsflüchtling engagierte sich beim DSC gleich als Betreuer im Schüler- und Jugendbereich.

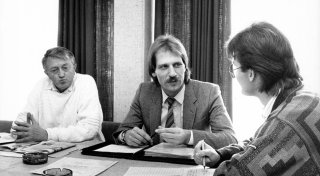

Von 1962 bis 1983 betätigte er sich als Stadionsprecher auf der Alm, ehe er dann 25 Jahre lang die Pressekonferenzen nach den Heimspielen leitete. Lämmchen war zudem Gründungsmitglied des Verwaltungsrates und von 2002 bis 2009 Vorstandsmitglied. Beruflich war er 46 Jahre beim Gerling-Versicherungskonzern angestellt. „Es war eine Karriere vom Lehrling bis zum Geschäftsführer“, sagt er mit berechtigtem Stolz.

Über Deals und Schmiergelder, die den Verein in der Bundesliga halten sollen, genau darüber sprechen Birgitt Gottwald, Arminias ehemaliges Vorstandsmitglied Lämmchen und Jörg Fritz im „OstwestFälle“-Podcast der „Neuen Westfälischen“. Zudem thematisieren sie, wie ein Tonband aus dem Jahr 1971 die verschiedenen Taktiken der Manipulation enthüllt.

Der Bundesliga-Skandal - der Fall im Überblick

- 1971 gibt es einen schwerwiegenden Bestechungsskandal, in dessen Mittelpunkt sich Arminia Bielefeld befindet. Nur ein Jahr, nachdem sich die Arminen zum ersten Mal in die höchste Spielklasse vorgekämpft haben, steckt die Mannschaft in ernster Abstiegsgefahr.

- In einem verzweifelten Versuch, den Verbleib in der Liga zu sichern, wählt der Klub unlautere Methoden. So fließen Bestechungsgelder, drei von den letzten vier Spielen werden gekauft.

- Am letzten Spieltag gegen Hertha BSC überbietet Arminia das Angebot der Offenbacher Kickers, investiert 250.000 Mark und bleibt erstklassig.

- Horst-Gregorio Canellas lässt auf seiner 50. Geburtstagsfeier ein brisantes Tonband laufen. Der Präsident der Offenbacher lässt ein Netz aus Korruption im Fußball auffliegen, in das sogar Nationalspieler verstrickt sind. Die deutsche Sportwelt ist schockiert.

- Der DFB verhängt drastische Strafen. Die Manipulationen ziehen für Arminia den Lizenzentzug nach sich. Für den DSC geht es runter in die Regionalliga.

Arminia ist Abstiegskandidat Nummer eins

Im Frühsommer 1970 waren die Arminia-Fans, die Stadt Bielefeld und ein großer Teil der Region megastolz auf ihre Fußballer. Erstmals in der Vereinsgeschichte hatten sie den Bundesligaaufstieg geschafft. Die Politiker zeigten sich spendabel und investierten 2,5 Millionen Mark für den Ausbau der Alm. Eine neue Flutlichtanlage wurde auch gebaut. Einhelliger Tenor in einer beseelten Stadt: Bundesliga ist wichtig für das Image. Bielefeld ist nicht nur Oetker und Seidensticker.

Von Anfang an galten die Arminen als Abstiegskandidat Nummer eins. 15 der 18 Bundesligatrainer tippten auf eine sofortige Rückkehr in die Regionalliga. Nach 24 von 34 Spieltagen und der 0:5-Pleite in Offenbach schien der Abstieg besiegelt. Wilhelm Stute, ab September 1969 Präsident, berief eine strenggeheime Krisensitzung ein, da die Politiker kalte Füße bekamen und um ihre Millioneninvestitionen fürchteten. Stute führte eine Buchhandlung an der Niedernstraße und war in der Bielefelder Gesellschaft ein hochangesehener Kaufmann.

Zum inneren Zirkel gehörten noch Franz Greif, ein Ex-Generalstabsoffizier, sowie Möbelfabrikant Wilhelm Pieper als Fußball-Obmann und Tuchhändler Walter „Tinnef“ Röhe als Geschäftsführer. Nicht zu vergessen Trainer Egon Piechaczek, ein ehemaliger polnischer Sportoffizier, der Frau und Kind im Stich gelassen hatte, um im Westen sein Glück zu suchen. Der als harter Hund verschriene Trainer lieferte die Lösung: „Wir müssen uns Spiele kaufen. Machen doch alle.“ Enge Mitarbeiter im Klub, wie beispielsweise Albrecht Lämmchen, ahnten nicht annähernd, was im Verborgenen ausgeheckt wurde. Bis dahin ehrenwerte Bürger liefen ins Abseits.

40.000 Mark für einen Arminia-Sieg

In Ermangelung von Alternativen erhielt der Plan des Trainers den Zuschlag. Als „Mutter“ des Bundesligaskandals schlechthin gilt die am 17. April 1971 ausgetragene Partie vom 28. Spieltag zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld. Durch ein Tor von Gerd Roggensack siegte Arminia 1:0. Eine Bielefelder Delegation um Stute, Pieper und Piechaczek war eine Woche zuvor bei Schalkes Präsident Günter Siebert und Schatzmeister Heinz Aldenhofen aufgekreuzt. Ihr Angebot: 40.000 Mark für einen Bielefelder Sieg.

Der clevere Siebert nannte den Kollegen einen anderen Weg. Er wolle davon nichts wissen. Man solle es mit den Schalker Spielern direkt aushandeln, lautete sein Rat. Gesagt, getan. Arminias Spieler Waldemar Slomiany und Ex-Soldat Greif übergaben dem Schalker Profi Klaus Senger vor dem Anstoß die ausgehandelte Summe. Acht Schalker waren eingeweiht. Nur nicht Keeper Dieter Burdenski, der kurzfristig für den verletzten Norbert Nigbur in die Startelf rückte. Burdenski hielt wie ein Weltmeister. Gegen Gerd Roggensacks Treffer war er aber machtlos.

Lämmchen selber war beim Skandalspiel gegen Schalke live in der Glückaufkampfbahn dabei. „Zu keinem Zeitpunkt hatten die anderen Fans und ich das Gefühl, dass Arminia das Spiel gekauft haben könnte. Torhüter Burdenski hielt überragend. Und vorne im Angriff trafen sie mindestens zweimal Latte beziehungsweise Pfosten. Nach dem Abpfiff freuten wir uns riesig über die zwei gewonnenen Punkte.“

Arminia kauft gleich zwei Spiele

Es folgten zwei Spiele (1:0-Sieg gegen Köln, 1:4-Niederlage in Bremen), die wohl korrekt bestritten wurden. Ein bereits ausgehandelter Deal mit Braunschweigs Torhüter Horst Wolter wurde vom Nationalkeeper kurzfristig annulliert. Braunschweig siegte 1:0 auf der Alm. Auch die nächste Bielefelder Finanzoffensive ging in die Hose. Dem Duisburger Gerd Kentschke wurden 60.000 Mark für ein Remis ausgehändigt. Da der MSV-Stürmer nur drei Mitspieler eingeweiht hatte, ging der Plan nicht auf. Arminia unterlag 1:4. Der ehrenhafte Kentschke zahlte die Prämie zurück, abzüglich eines eigenen Spesenanteils von 2.500 Mark.

Vor den beiden abschließenden Spielen gegen Stuttgart und Hertha BSC erhöhten sich die Preise in der Bundesliga. Arminia war ziemlich blank. Präsident Stute erinnerte sich an Baulöwe Rupert Schreiner, der im Buchladen sein Kunde war. „Es waren angenehme literarische Gespräche“, sagte Stute später. Schreiner, der sich gute Geschäfte mit Arminia (neue Baumaßnahmen) in der Zukunft erhoffte, stellte Geld zur Verfügung. Beim VfB wurden die Spieler Hans Arnold, Hartmut Weiß und Hans Eisele mit jeweils 15.000 Mark pro Arminia eingestimmt. Das Geschäft ging auf. Arminia siegte 1:0.

Letzter Spieltag. Jetzt wurde es richtig teuer. An allen Ecken und Enden wurde geschachert. Am 5. Juni 1971 war Arminia gleich an zwei Spielorten aktiv im Einsatz. Es ging zu wie bei einer Versteigerung. Hertha sollte 220.000 Mark für eine Niederlage gegen Arminia erhalten. Möbelfabrikant Pieper sollte dieses Geschäft abwickeln. Baulöwe Schreiner sollte 120.000 Mark als Siegprämie in Braunschweig einsetzen, um zu verhindern, dass Oberhausen dort gewinnt.

Arminia rettet sich am letzten Spieltag

Die Eintracht pokerte, wollte 170.000 Mark. Der ausgehandelte Kompromiss, 100.000 Mark vor dem Spiel, 40.000 Mark nach dem Spiel, kam nicht zustande. Die Partie endete 1:1. Schreiner nahm den gut gefüllten Koffer wieder mit nach Hause. Neben dem Bielefelder Angebot hatte Hertha noch eine zweite Offerte vorliegen. Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas hatte eine Siegprämie in Höhe von 140.000 Mark ausgelobt. Hertha entschied sich für das höhere Schmutzgeld aus Bielefeld, unterlag 0:1 und bekam sogar 250.000 Mark ausgezahlt. Torschütze wie schon in Schalke war Gerd Roggensack. Die Konsequenzen nach dem 34. Spieltag: Kickers Offenbach und Rot-Weiss Essen stiegen aus der Bundesliga ab.

In Bielefeld war die Freude über den Klassenerhalt riesengroß. „Wir alle waren aus dem Häuschen, dass wir eine weitere Saison Erstligafußball erleben durften“, erinnert sich Albrecht Lämmchen. Von bösen Vorahnungen sei an diesem Abend rein gar nichts zu spüren gewesen, so sein Eindruck.