Bad Salzuflen. Es ist die Nacht vom 17. auf den 18. Juni 1724. Simon Heinrich Beckmann und seine Frau betreiben den „Ahmser Krug" in Biemsen-Ahmsen. Seit knapp einem Jahr leiten sie die Schenke.

Zwei Soldaten suchen in der lauen Juninacht dort Unterschlupf. Ihre Herkunft? Bleibt unbekannt. Sie stammen vermutlich aus dem Regiment, das zwischen Herford und Minden im Quartier liegt. Wie damals üblich, erbitten sie einen Schlafplatz. Krüge sind zu dieser Zeit multifunktionale Anlaufstellen und dienen auch als Gasthäuser. Noch in derselben Nacht sollen weitere Männer zu den Soldaten dazugestoßen sein.

Unter den Anwesenden im Ahmser Krug befinden sich das Wirtspaar, deren Magd, ein Schäfer und ein Knecht. Sie werden von der Männergruppe brutal attackiert. Die Angreifer richten ihre Gewalt vor allem gegen die Frauen. Massive Einwirkungen mit Messern hinterlassen Spuren an den Körpern begleitet von Würgemerkmalen. Die Krugswirtin erhält zahlreiche Stiche in ihre Lunge und Milz. Zusätzlich wird ihr der Finger abgeschnitten. Vermutlich, um den Ehering zu ergattern.

Beckmann, seine Frau, zwei Beschäftigte und der Schäfer sterben bei dem Angriff. Ein Knecht, der das Massaker überlebt, erliegt später seinen Verletzungen. Er ist der einzige Zeuge dieses grausamen Verbrechens.

Warum wahrscheinlich ein Raubmord vorliegt und was die Täter motiviert haben mag, darüber sprechen Birgitt Gottwald und die Historikerin Sabine Mirbach in der aktuellen Folge von „OstwestFälle", dem True-Crime-Podcast der „Neuen Westfälischen".

Blutbad mit fünf Toten - der Fall im Überblick:

- In der Nacht vom 17. auf den 18. Juni 1724 werden die Betreiber des „Ahmser Krugs" und mehrere Gäste brutal angegriffen.

- Zwei Soldaten, deren Herkunft ungewiss ist, suchen in der Schenke Unterschlupf. Weitere Männer stoßen dazu.

- Bei dem Massaker sterben fünf Menschen. Ein überlebender Knecht erliegt später seinen Verletzungen.

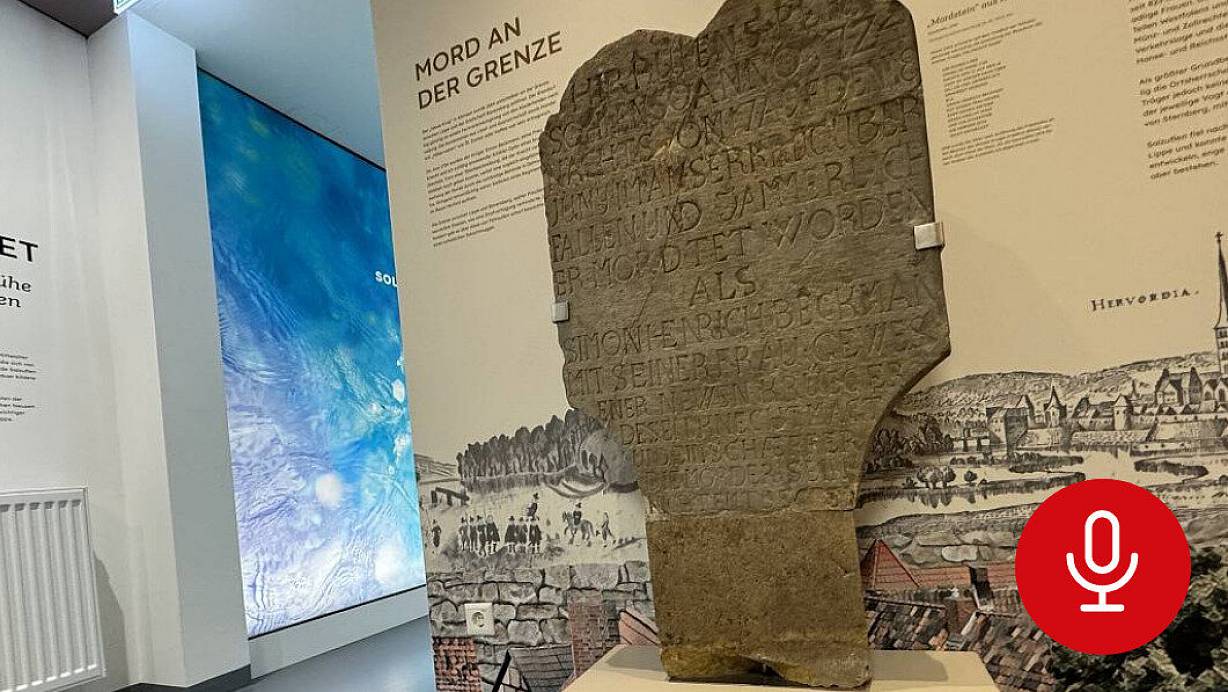

- Die Nähe des Tatorts zur Grenze verhindert, dass die lippischen Behörden in Herford ermitteln können, wodurch die Täter ungestraft bleiben.

- Das brutale Verbrechen versetzt die Öffentlichkeit in Schock und markiert ein beispielloses Ereignis in der Stadtgeschichte.

Suche nach den Mördern

In seiner letzten Aussage vor dem Tod beschreibt der Knecht detailliert die Kleidung der Soldaten. Sie passt zu dem Regiment, das zwischen Herford und Minden im Quartier liegt. Das Gebiet ist durch eine Grenze geteilt, die nicht mehr zu Lippe, sondern bereits zur Grafschaft Ravensberg gehört.

An dieser Landesgrenze kommt die polizeiliche Ermittlungsarbeit zum Stillstand. Ein Austausch zwischen den Behörden? Fehlanzeige. Obwohl Steckbriefe im Umlauf sind, bleibt die Gerichtsbarkeit der Lipper auf ihr eigenes Gebiet beschränkt. Sie haben somit keine Befugnis, in Herford zu ermitteln und relevante Beweise zu sammeln.

Diese Zersplitterung der Zuständigkeit ist der Grund dafür, dass der Ahmser Mord ein ungesühntes Verbrechen bleibt. Die Täter bleiben unbehelligt. Vermutlich sind sie sich dessen sogar bewusst. Wenn die Angreifer Soldaten mit krimineller Energie sind, dann kennen sie das Prozedere und nutzen die verschiedenen Zuständigkeiten und Orte zu ihrem Vorteil.

Öffentlichkeit steht unter Schock

Übergriffe, die etwa während der Erntezeit auftreten, seien durchaus bekannt. „Bevor meine Kinder hungern, sollen lieber andere hungern", ist eine Einstellung, die in der Stadt verbreitet ist, erklärt die Historikerin Sabine Mirbach. Kämpfe, Überfälle und Gewalt waren keine Seltenheit und haben regelmäßig stattgefunden.

Doch das brutale Massaker an fünf Menschen in einer Gastwirtschaft markiert nach den Worten der Historikerin Sabine Mirbach ein beispielloses Ereignis in der Geschichte der Stadt Bad Salzuflen.