Gerade jene Bilder und Videos, die im Netz am häufigsten geklickt werden, sind oft gefälscht oder aus dem Zusammenhang gerissen. Ob Mittelfinger zeigende Politiker, Barack Obama, der Donald Trump als einen "vollständigen und kompletten Trottel" bezeichnet oder US-Stars wie Selena Gomez und Taylor Swift, die plötzlich in Pornos auftauchen. Diese Videos haben eines gemeinsam: Sie wurden alle gefälscht - zumindest teilweise.

Bereits 2015 sorgte ein Video des griechischen Politikers Yanis Varoufakis vor allem in Deutschland für Aufregung. Darin war zu sehen, wie er bei einer Veranstaltung den Mittelfinger gegen Deutschland erhob. Während Varoufakis seine Unschuld beteuerte, sagte TV-Satiriker Jan Böhmermann später in seiner Late-Night-Show "Neo Magazine Royale", dass sein Team das Video bearbeitet habe. Nur die Bewegung des linken Arms und der Mittelfinger seien dazugedichtet worden. Varoufakis selbst twitterte wiederum ein "unbearbeitetes" Video, in dem der Mittelfinger zu sehen ist:

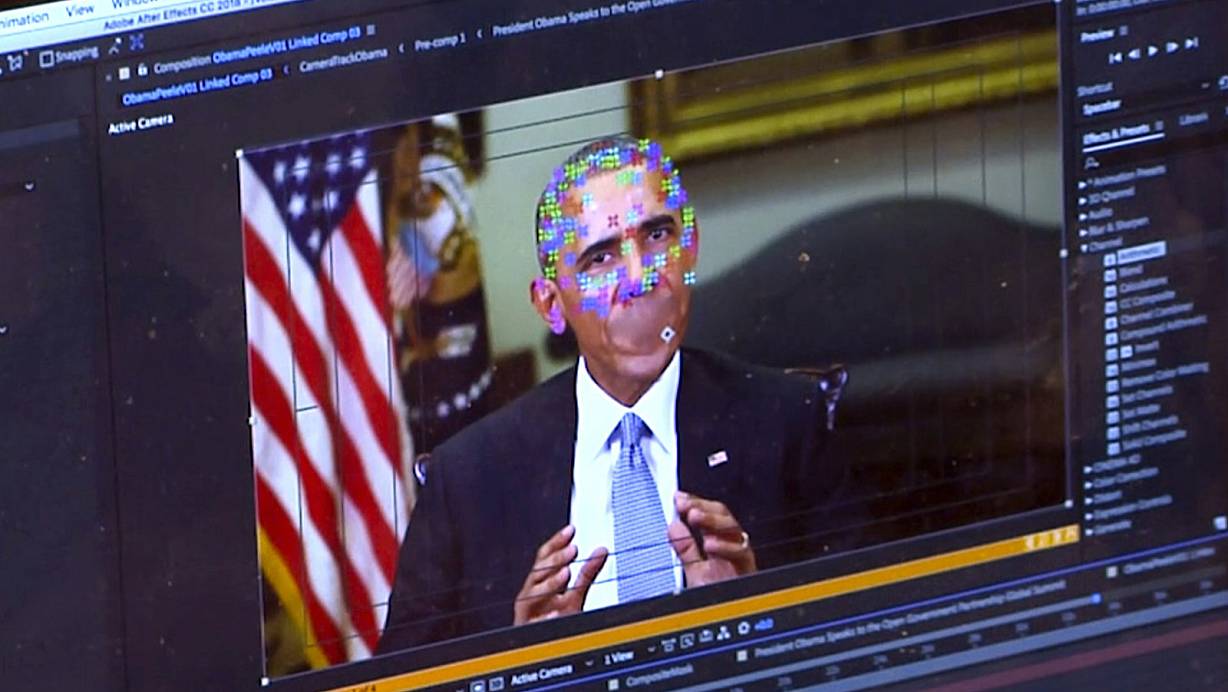

Doch beim einfachen Mittelfinger ist längst nicht Schluss. Das Online-Portal Buzzfeed twitterte 2018 ein Video des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Darin sagte dieser: "Wir sind am Beginn einer Ära, in der unsere Feinde es so ausschauen lassen können, als sage jemand etwas zu einer gewissen Zeit - auch, wenn sie solche Dinge niemals sagen würden." Diese Warnung spricht jedoch nicht der echte Obama sondern der US-Schauspieler Jordan Peele. Dieser gibt sich nach der Hälfte des Videos zu erkennen und spricht von einer "gefährlichen Zeit. Wir müssen achtsamer mit den Dingen umgehen, die wir im Internet glauben".

Bei dem Fake-Obama handelt es sich um einen sogenannten Deepfake. Das sind Video-Fälschungen, bei denen etwa prominente Köpfe auf andere Körper gesetzt oder Menschen falsche Aussagen untergeschoben werden. "Man erkennt sie meist an typischen Fehlern wie verschwurbelten Haaren und komisch geformten Ohren", erklärt Pina Merkert vom IT-Fachmagazin c't.

Das liege daran, dass die dazu eingesetzte Künstliche Intelligenz (KI) zwar immer besser werde, wenn es viele verfügbare Daten gebe. Wenn also bestimmten Personen oft beim Reden gefilmt wurden, seien Lippen, Mund, Nase oder Augen leichter darzustellen. Für die oft von Haaren verdeckten Ohren oder den nur manchmal sichtbaren Mund-Innenraum fehlten der KI dagegen Beispiele, um realistisch wirkende Bilder zu errechnen.

"Als Gag mit Promis produziert"

Gesprochene Sprache lasse sich etwa recht einfach mit Hilfe von Googles Sprachsynthese-Programm Wavenet nachbilden. Hierfür seien anfangs riesige Datensätze notwendig gewesen, die nur große Unternehmen bereitstellen konnten. Inzwischen sei die benötigte Datenmenge jedoch um den Faktor vier geschrumpft und Manipulationen entsprechend einfacher, weiß Merkert.

Sie rät jedem, sich im Netz einige Beispiele anzusehen, um ein Gefühl für Deepfakes zu bekommen - etwa auf den gängigen Videoportalen: "Die sind leicht zu finden, weil die Mehrzahl ja nicht in böser Absicht, sondern einfach als Gag mit Promis produziert wurde." Ein Beispiel: Die Werbung des Parfumherstellers Dior - in der Hauptrolle mit Mr. Bean (Schauspieler Rowan Atkinson):

Dass diese Videos jedoch erstellt wurden, ohne die betroffene Person zu fragen, zeigt, welche Gefahren sich hinter Deepfakes verbergen können. Deshalb hat Facebook gemeinsam mit Amazon Web Services, Microsoft, Partnership on AI und Wissenschaftlern die Deepfake Detection Challenge (DFDC) ins Leben gerufen. Bis März 2020 können Forscher ihre Projekte einreichen, die das Erkennen von Deepfakes leichter machen.

Wie Motherboard berichtet, bauen sich Nutzer so auch 3D-Avatare von echten Menschen nach, um dann Sex mit ihnen zu haben. Mit einer Virtual-Reality-Brille und smarten Sexspielzeug lasse sich die Illusion so fast perfekt machen.

Mit Material der dpa.