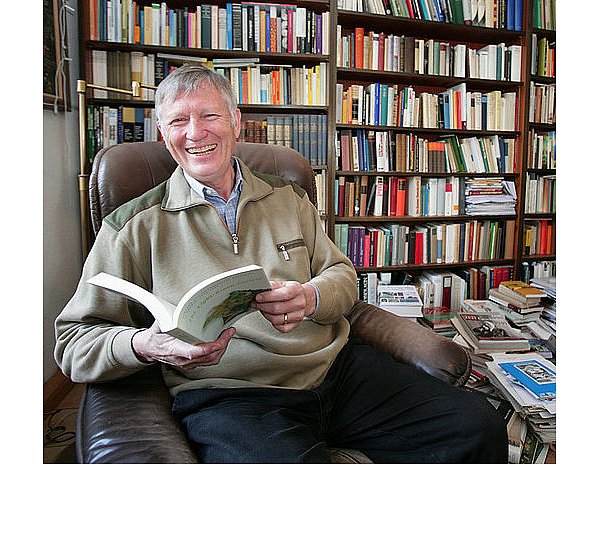

Bielefeld. Die Geschichte der deutschen Atomwirtschaft, eine Historie der Holznutzung, die erste wissenschaftliche Biografie über den Soziologen Max Weber – einige Beispiele für die weitgespannten Forschungsinteressen des Historikers Joachim Radkau. "Vermutlich halte ich den Rekord im Themenspringen", sagt er mit amüsierter Selbstironie. Am Mittwoch wird der produktive, stets lesenswerte Wissenschaftler an der Universität Bielefeld verabschiedet.

38 Jahre lang insgesamt hat Radkau in Bielefeld Geschichte gelehrt. Von der Sozialgeschichte, der herrschenden Forschungsrichtung der Historischen Fakultät, hielt er sich fern, zumal er – von universitärer Warte aus beurteilt – von einer wissenschaftlich zweifelhaften Einrichtung gekommen war, von der Pädagogischen Hochschule, die 1980 in die Universität Bielefeld eingegliedert wurde. Dass ihn einer der führenden Bielefelder Sozialhistoriker, Jürgen Kocka, später als den "Doyen der deutschen Umweltgeschichte" bezeichnete, ist eine bemerkenswerte Auszeichnung.

Radkaus historisches Interesse an der Umwelt keimte mit den Umweltbewegungen Anfang der 70er Jahre auf. Anders als die "68er" schienen ihm die Umweltaktivisten wirkliche Probleme anzuvisieren. Im Jahr 2000 ist schließlich sein Hauptwerk in diesem Themenfeld erschienen, seine viel diskutierte "Weltgeschichte der Umwelt" unter dem Titel "Natur und Macht".

Leidenschaft für die Geschichte

Entgegen seiner leisen Befürchtung, dass die Umweltgeschichte als "Öko-Mode" schnell wieder außer Kurs geraten könnte, hat sie sich als historische Disziplin international etabliert. Derzeit schreibt Radkau an einer Globalgeschichte der ökologischen Bewegungen im Wissen, dass sich in jedem Land aufgrund unterschiedlicher geistes- und zivilsationsgeschichtlicher Bedingungen die Umweltbewegungen unterschiedlich entwickeln.Ganz ohne biografischen Anhalt ist diese Leidenschaft für die Geschichte der Umwelt aber nicht. Radkau, 1943 im Kreis Minden in eine Pfarrersfamilie hineingeboren, hatte als Jugendlicher eine gekürzte Ausgabe der 10-bändigen "Study in History" von Arnold Toynbee geschenkt bekommen. Er war fasziniert von dem Mechanismus von Herausforderung und Antwort, mit dem der britische Universalhistoriker die Geschichte deutete, zumal für diesen oftmals die Natur die Menschen vor geschichtsprägende Herausforderungen stellte.

Seine erste Publikation mit Öffentlichkeitswirkung verfasste Radkau zusammen mit dem im "Dritten Reich" in die USA emigrierten Historiker George W.F. Hallgarten. Das Buch "Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis heute" durfte 1974 nur mit geschwärzten Stellen erscheinen – erstritten von der Deutschen Bank, die ihre in dem Buch belegten Verstrickungen mit den Nazis nicht wahrhaben und nicht veröffentlicht haben wollte. Einen Skandal mit internationaler Wirkung erregte ein Essay Radkaus im Spiegel 1986 mit der These, ein mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vergleichbares Unglück sei auch in der Bundesrepublik möglich.

Ein einzigartiges Monumentalwerk

Freilich, die innere Statur, sich in öffentlichen Auseinandersetzungen und gegen Anfeindungen unbeschadet zu erhalten, besitzt Radkau, wie er bekennt, nicht. Letztlich erhielt er aus den damit einhergehenden persönlichen Beeinträchtigungen den Anstoß zu einem einzigartigen Monumentalwerk, zu seinem "Zeitalter der Nervosität. Deutschland zwischen Bismarck und Hitler". Ausgeprägt in Deutschland, kam mit der Modernisierung durch Verstädterung und Industrialisierung ein mit somatischer Medizin nicht zu fassendes Krankheitsbild auf, die oft quälende Missbefindlichkeit der Neurasthenie.Von dort ist der Weg zu dem Soziologen Max Weber nicht fern, ein Paradefall der neurasthenischen Epoche, das prägnante Exempel eines selbstquälerischen Lebens zwischen nervösen Zusammenbrüchen, Schlaflosigkeiten, depressiven Verstimmungen und euphorischen Ausbrüchen ungezügelter Schaffenskraft, das Radkau auf mehr als 1.000 Seiten ausbreitet.

Die Biografie "Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens", von dieser Zeitung mit einem "Stern des Jahre" gewürdigt, rückt den Menschen Max Weber nahe, sein nicht nur soziologisches, sondern auch aus Seelenkrisen entspringendes persönliches Interesse an religiösen und mystischen Phänomenen. Soziologen waren von dieser Sichtweise eines Fachfremden, eines Historikers nicht begeistert; das Buch wird gerade ins Spanische und Portugiesische übersetzt.

Warum noch Geschichte? Anders als viele seiner Kollegen behält Radkau die Lehrer und die Schule im Blick. Der "Ur-Impuls" seiner Wissenschaft bestehe doch darin, neuen Generationen die Bedeutung von Vergangenem aufzuschlüsseln. Jüngst habe er sich wieder mit Nazi-Barbarei und Holocaust beschäftigen müssen. Dabei lerne man sehr zu schätzen, dass wir, in Europa wenigstens, in Frieden und unter wie immer mängelbehafteten demokratischen Verhältnissen lebten.