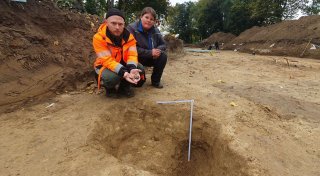

Paderborn. In den vergangenen Monaten haben Archäologen das Areal eines geplanten Neubaus im Gewerbegebiet Saatental unter Fachaufsicht des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) untersucht. Dabei gab der Boden im Paderborner Westen viele Funde aus der Jungsteinzeit bis zur römischen Kaiserzeit frei, wie der LWL in einer Presseinformation mitteilt.

Früh sei klar gewesen, dass das Gelände archäologisch untersucht werde, denn „bereits vor 20 Jahren wurden hier umfangreiche Grabungen durchgeführt und viele spannende Erkenntnisse gewonnen", erinnert sich Grabungsleiter Bernhard Sicherl, der auch damals schon beteiligt war.

Jetzt kamen weitere Belege der Besiedlung des Ortes in der Jungsteinzeit zu Tage, aber auch Hinweise auf die Bewohner während der römischen Kaiserzeit. Zu den neuen Funden zählen neben Pfeilspitzen und Klingen aus Feuerstein sehr gut erhaltene sowie zahlreiche Keramikscherben. Die meisten werden von den Fachleuten der späten „Michelsberger Kultur" zugeordnet und stammen damit aus der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends vor Christus.

"Der Fund ist sicher kein Zufall"

Eine weitere Überraschung barg eine Grube, in der die Archäologinnen zwei große zerdrückte, aber vollständige Gefäße gefunden haben. Diese Gefäße gehören zwar in die selbe Zeit, aber zu einer Kulturgruppe, die ansonsten vor allem in Südwestdeutschland und dem Elsass verbreitet ist. Die nördlichsten Nachweise dieser „Munzinger Kultur" waren bisher aus der Wetterau bekannt, also rund 200 Kilometer südlich von Paderborn. Sveva Gai, Stadtarchäologin in Paderborn: „Der Fund ist bislang in Nordrhein-Westfalen völlig einzigartig, aber sicher kein Zufall. Das Saatental liegt an der Kreuzung einiger wichtiger, uralter Handels- und Verkehrswege."

Am Standort des heutigen Gewerbegebiets kreuzen gleich drei alte Fernhandelswege: der große Hellweg (heute Bundesstraße 1), der Alte Hellweg (heute Barkhauser Straße) und der Frankfurter Weg. Somit, erklärt Gai, könne man im Saatental von einer damals kulturell vielfältigen Bevölkerung ausgehen und annehmen, dass zum Beispiel Menschen aus dem weit entfernten Oberrheintal hier verkehrten.

Um einige Jahrtausende jünger sind die Nachweise der Besiedlung des Ortes während der römischen Eroberungsversuche in Westfalen und der Rebellion des Arminius um Christi Geburt. In einem Areal, wo die Suchschnitte der Altgrabung kaum etwas ergeben hatten, tauchten bei der aktuellen Grabung überraschend Reste von zwei großen Wohnstallhäuser mit zwei Nebengebäuden und mehreren Gruben auf. „Eine der Gruben enthielt neben Keramik sehr viele Schmiedeschlacken. Dass lässt für uns den Schluss zu, dass hier zum häuslichen Bedarf Eisen verarbeitet wurde", so Till Lodemann von der Stadtarchäologie.

"Wie rechnen mit neuen Aufschlüssen"

Gibt die Ausgangslage an der Ausgrabung selbst schon viele Hinweise auf das Leben im Westen Paderborns, so erwarten die Forscher weitere Erkenntnisse aus naturwissenschaftlichen Untersuchungen. Denn auch die Erde selbst berge wichtige Informationen. Eine besonders dunkel verfärbte Grube liefert Holzkohlereste, die sich für naturwissenschaftliche Untersuchungen eignen. „Für diese Phase der Jungsteinzeit ist die Datenlage in Westfalen bisher noch sehr dünn, da es relativ wenig geeignetes Probenmaterial gibt. Daher dürfen wir hier mit einigen neuen Aufschlüssen rechnen", ist Sicherl überzeugt.

Winzige Reste von Pflanzenteilen bieten eine Grundlage für die Arbeit von Archäobotanikern. Sie können mithilfe der Pflanzenproben viele Fragen beantworten. „Wenn wir gute Ergebnisse bekommen, können wir Nutzpflanzen identifizieren, die früher hier angebaut wurden. Aber wir können auch sagen, wie der Naturraum damals hier ausgesehen hat", sagt Sicherl. Und über die Vegetation ließen sich Rückschlüsse auf das Klima ziehen. Also dürfte nach Abschluss aller Untersuchungen ein recht genaues Bild der Umgebung entstehen. „Dieser schwarze Dreck ist ein wissenschaftlicher Schatz", freut sich der Grabungsleiter im Saatental.