Oerlinghausen. Kaum ein Gebäude der Stadt besitzt eine so illustre Vergangenheit wie das Bürgerhaus. Reichlich Alkohol stand am Anfang seiner Geschichte, die um 1840 begann. Sein Erbauer August Becker stammte aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie, die mit Leinenhandel zu Geld gekommen war. Doch offenbar hatte Familienvater Friedrich Becker seinen Söhnen August und Franz Friedrich geraten, sich auch anderen Branchen zuzuwenden. Und so stieg August Becker – wahrscheinlich mit viel väterlichem Geld – in die Gastronomie ein.

Seine erste Investition bildete das „Gasthaus Nagel“, das an der Hauptstraße lag und vom Durchgangsverkehr profitierte. Bald darauf folgte seine nächste Gaststätte, das „Haus Ehlebracht“ in der Nähe der Alexanderkirche. Das Lokal, das später den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fiel, florierte offenbar ebenfalls durch seine Kundschaft aus vorbeifahrenden Fuhrleuten und den Kirchgängern an Sonn- und Feiertagen.

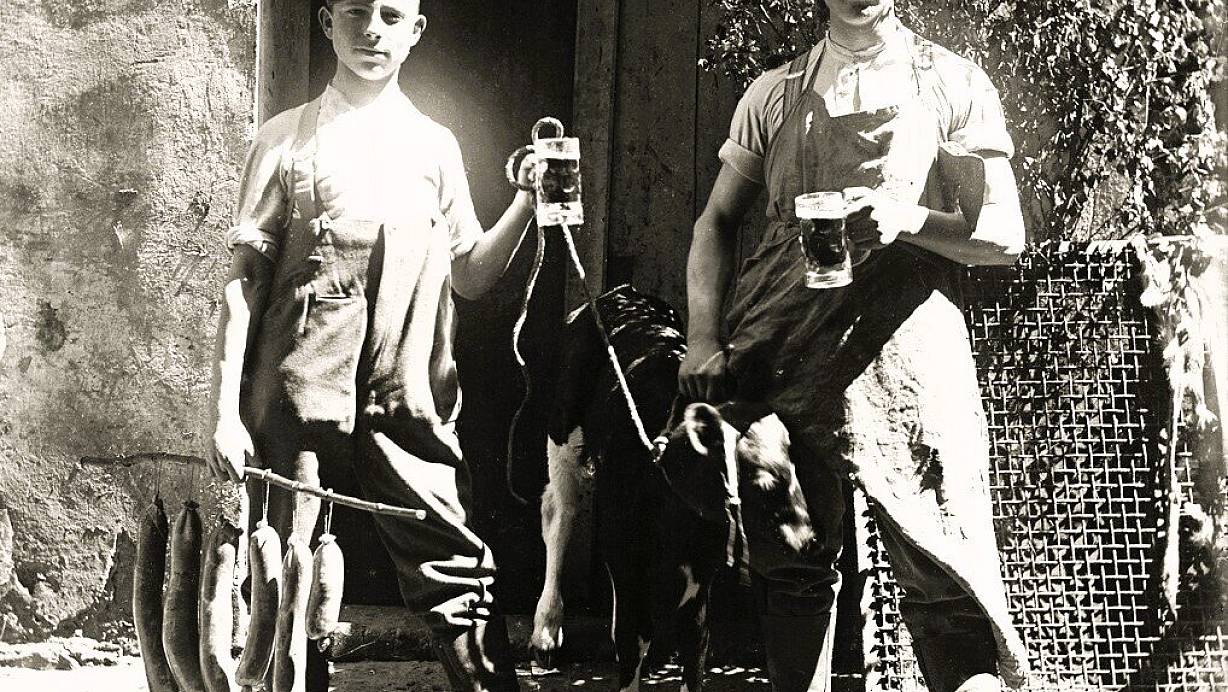

Bald darauf folgte die dritte Gaststätte seines kleinen Gastronomie-Imperiums. Er kaufte das Lokal „Jägermann“, heute „Jägerhaus“. Doch nun begann er nicht nur in Branntwein- und Bierverkauf zu investieren, sondern auch in die Bierherstellung.

Strategie zur eigenen Brauerei war so einfach wie wirkungsvoll

Beckers Strategie zur eigenen Brauerei war ebenso einfach wie wirkungsvoll. Im Jahre 1838 beantragte er beim Gemeinderat den Bau eines Bierkellers in der Nähe seiner Schänke „Jägermann“. Das Grundstück am Tönsberg gehörte damals noch zum Gut Barkhausen. Der Rat stimmte zu, denn August Becker wollte dabei den kühlen Tunnel unter dem Berg nutzen, der schon ein Jahrhundert zuvor bei der Suche nach Kohle entstanden war. Heute ist der verdeckte Stollen im hinteren Teil des Bürgerhauses zu sehen. Doch das war nur der erste Schritt. Bald darauf stellte er einen Antrag zur Genehmigung eines größeren Gebäudes, um dort Bier zu brauen. Weiterhin wollte er einige angrenzende Wohngebäude errichten.

Und der geschäftstüchtige August Becker erbat auch gleich die Erlaubnis, den sogenannten Weberbrunnen an der Straße zu nutzen, der von einer Oerlinghauser Interessengemeinschaft zuvor auf eigene Kosten angelegt worden war. Und Becker schaffte auch gleich Fakten, indem er eine Rohrleitung vom Brunnen in sein Brauereigebäude legte.

Brauereien in OWL: An diesen neun Orten bekommen Sie regionales Bier

Doch nun gab es Krieg mit der Interessengemeinschaft. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion zerstörten die angestammten Brunnenbesitzer seine Wasserleitung. Die Angelegenheit landet vor Gericht, und August Becker verlor seine Wasserzufuhr. Aber clever, wie er war, ließ er innerhalb seines Gebäudes einen weiteren Brunnen graben. Dort traf er offensichtlich auf die gleiche wasserführende Schicht und schöpfte das Wasser zum Bierbrauen nun aus dem eigenen Brunnen. Dem Betrieb der Brauerei stand nichts mehr im Wege.

70 Jahre lang Bier gebraut

1844 wurde das Brauereigebäude in Betrieb genommen, und Familie Becker verdiente offenbar prächtig, denn man hatte ebenfalls an den ausreichenden Bierabsatz gedacht. Mit Franz Friedrich Becker stellte die Familie seinerzeit auch den Schützenkönig der damals wiedergegründeten Schützengesellschaft. Ab 1850 war in den Statuten sogar eine „Verpflichtung des Schützenwirts“ auf Beckersches Bier verankert, heißt es in einer Chronologie des Brauhauses.

70 Jahre lang lief es offenbar gut mit dem Brauhaus. Die Erfolgsgeschichte der Familie Becker endete nach dem Ersten Weltkrieg, denn im Jahre 1919 starb die letzte Erbin der Brauereidynastie Luise Becker ohne Nachkommen. Beckers Immobilienbesitz, der nicht nur aus den Gaststätten und Gebäuden der Brauerei bestand, sondern auch aus umfangreichen Ländereien am Tönsberg und in der Senne, wurde zwangsversteigert. Die Dorfgemeinde Oerlinghausen kaufte den Gebäudekomplex einschließlich des Wohnhauses an der Jägerstraße und restaurierte das Ganze. In den folgenden Jahren nutzten Bierverleger der Brauerei Falkenkrug und der Brauerei Langenberg den Gewölbekeller.

Auch interessant: Alkoholfreies Bier immer beliebter: Brauerei im Kreis Gütersloh erklärt den Trend

Eine neue Ära der alten Brauerei begann im November 1935, als der „Lichtspieltheaterbesitzer“ Hermann König dort ein Kino eröffnete. Bereits ein Jahrzehnt zuvor hatte König einen „Lichtspielbetrieb“ im Essener Hof aufgemacht. Nun also plante er im Erdgeschoss des Gebäudes einen Kinosaal mit etwa 150 Sitzplätzen für seine Filmvorführungen.

1990 wird die Brauerei zum Bürgerhaus

Und fast zeitgleich wurde im Obergeschoss des Hauses ein Heimatmuseum eingerichtet, das vor allem auf Betreiben des ehemaligen Lehrers Hermann Diekmann entstand – passend zur 900-Jahr-Feier Oerlinghausens. Noch bis Ende 1944 liefen die Filme in den „Oerlinghauser Lichtspielen“. Während der Ostertage 1945, als die amerikanischen Truppen in schweren Kämpfen die Bergstadt eroberten, diente der Felsenkeller vielen Oerlinghauser Familie als Schutzkeller und Zuflucht vor den Kampfhandlungen. Mit dem Kriegsende verlor die Stadt auch ihr Heimatmuseum durch Zerstörung und Plünderung der ausgestellten Exponate.

Noch bis 1952 betrieb Hermann König im Brauereigebäude sein Kino. Dann war aus baupolizeilichen Gründen Schluss, und König übersiedelte mit seinen Lichtspielen an die damalige Bahnhofstraße, gegenüber der Einmündung der Marktstraße. In Anbetracht der allgemeinen Wohnungsnot waren zudem in dem großen Gebäudekomplex an der Tönsbergstraße mehrere Familien untergekommen. Doch die Häuser verfielen immer mehr. Bis endlich die Entscheidung fiel, die historischen Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen und den gesamten Komplex zu restaurieren. Am 8. Dezember 1990 erhielt die alte Brauerei eine neue Bestimmung – als Bürgerhaus Oerlinghausens.