Oerlinghausen. Die Senne verlangte stets viel von denen, die dort lebten – schwere Arbeit, viel Leidensfähigkeit, manchmal harte Hungerjahre zu überstehen. Während andernorts gute Böden für eine einträgliche Landwirtschaft sorgten, war das öde Land auf der Südseite des Teutoburger Waldes lange Zeit kaum bewohnt. Ein neues Buch, das die Besiedlung der Senne beschreibt, wurde jetzt in Augustdorf vorgestellt.

Olaf Biere, dessen Vorfahren in der Senne lebten, forschte intensiv über die alten Stätten des Heidedorfes und ihre Bewohner. Seine Co-Autorin Annette Fischer berichtet darin faktenreich über die Besiedlung des Heidelandes, die auch Oerlinghausen, Schloß Holte-Stukenbrock, Sennestadt oder Hövelhof stark geprägt hat.

Es gab oft Streitereien und Viehdiebstähle

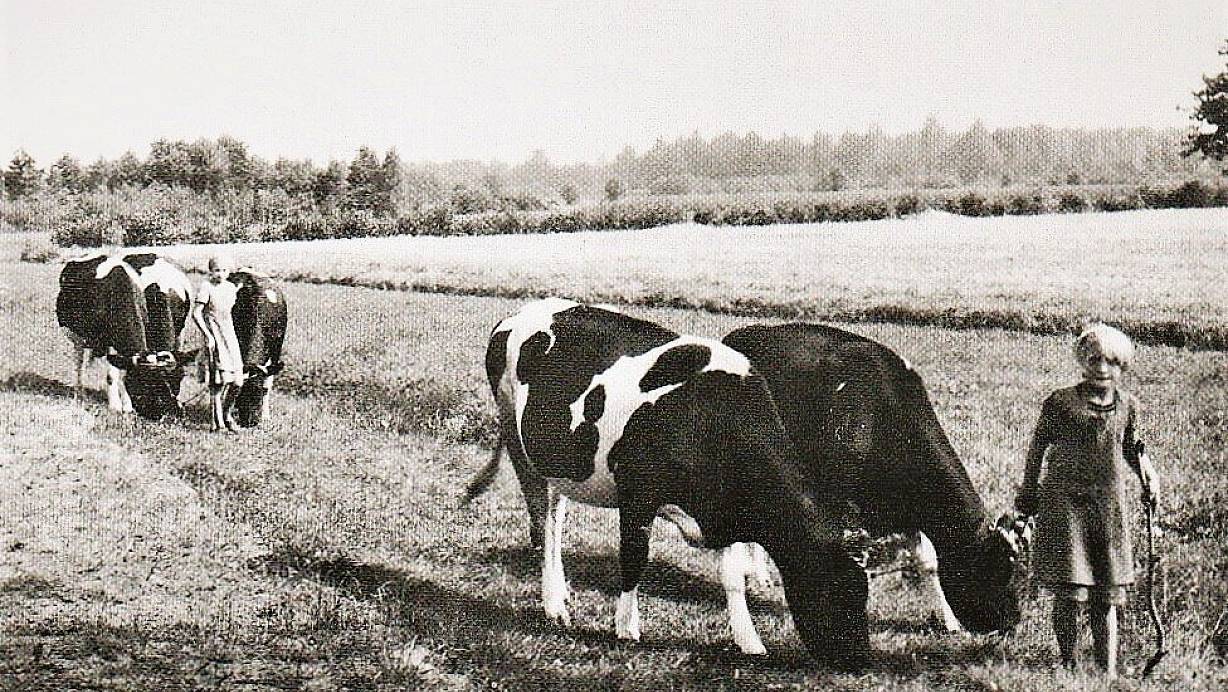

Die Senne war ein Niemandsland, das von den umliegenden Dörfern als Weidegebiet genutzt wurde. Kühe, Schafe und Ziegen führte man in die hochstehende Heide. Ein Hirte betreute die Herde. Da aber Grenzen nicht festgelegt waren, gab es öfter Streitereien und Viehdiebstähle unter den benachbarten Dörfern. Wer ein Stück Heideland zum Siedeln haben wollte, der wandte sich auf lippischem Gebiet an den Grafen in Detmold. Bei Hofe sah man es gern, dass die menschenleere Senne besiedelt wurde, denn dadurch flossen der Staatskasse ein paar Taler mehr an Steuereinnahmen zu.

Anders sah man die Besiedlung vor Ort, zum Beispiel in Oerlinghausen. Denn der Vogt als Ortsverwalter und auch die Viehbesitzer aus dem Dorf wurden dadurch um ihre Weidegründe gebracht. Und durch die Siedlungen wie beispielsweise die der Lippischen Reihe (heute Lipperreihe) entlang des Menkebachs entfielen die angestammten Weidegebiete.

Doch wie sah das Leben der Sennebewohner aus, was bauten sie an? Weizen wuchs überhaupt nicht, Hafer nur kümmerlich, Roggen und Buchweizen brachten noch einige Erträge. Aber oft genug herrschte bitterste Not im Hause. Erst als sich um 1780 der Anbau der Kartoffel immer mehr durchsetzte, pflanzte sie auch der „Heidjer“ voller Misstrauen aus. Doch schnell erkannte er, dass die neue Frucht für den Sandboden gut geeignet war.

Das erläuterte auch Autorin Annette Fischer, und sie skizzierte die Situation, als im Jahre 1815 ein Vulkan in Indonesien ausbrach. Deshalb nämlich fiel weltweit ein Jahr später der Sommer total aus. „Der unablässige Regen dieses Sommers ließ überall auf guten Böden die Ernte total verfaulen, doch die Kartoffeln auf den leichten Sennesandböden kamen noch am besten durch das Katastrophenjahr.“

Insgesamt betrachtet war jedoch der Hunger ein ständiger Begleiter. Mit aggressiver Bettelei und häufigem Vagabundieren zogen Kinder und Jugendliche vor allem in der Winterzeit durch die Lande. „Der nächstgelegene Hof Welschof in Stukenbrock war oft das Ziel“, sagte Fischer. Manchmal habe es dort auch ein wenig Arbeit gegeben.

Der frühere Lipperreiher Chronist Paul Stecker beschreibt die Lebensumstände in der Lippischen Reihe: „Wer morgens seine Grütze essen konnte, mittags und abends Kartoffeln auf Salz oder Öl stippen konnte und dazu noch einen Kanten Brot hatte, der war zufrieden. Fleisch gab es nur wenig, denn ein fettes Schwein, das konnten nur wenige auffüttern. Buchweizenpickert war ein Festessen, er lag schwer im Magen und es gab für einige Stunden das Gefühl völliger Sattheit.“

Im Sommer und Winter trug man das selbstgesponnene und -gewebte Leinenzeug. Hemd, Hose, Rock waren aus demselben Stoff und wurden immer wieder geflickt. An den Füßen trug man die selbst gemachten Holzschuhe oder lief barfuß. Bares Geld war äußerst knapp und konnte nur durch Spinnen und Weben erworben werden.

Viele Mühlen hätten in der Senne gelegen, berichtete Annette Fischer, denn die Sennebäche wie der Furlbach, der Oelbach oder der Menkebach, die das Wasser vom Teutoburger Wald aufnahmen, wurden mehrfach aufgestaut und dann wirtschaftlich genutzt. Ein weiteres spannendes und weitgehend unbekanntes Geschäft unserer Region beschreiben Annette Fischer und Olaf Biere im Buch, das Holzflößen. Baumstämme wurden in aufgestauten Teichen in der Nähe der Rethlager Quellen gesammelt und dann über eine plötzliche Öffnung des Staudamms bis in die Werre geflößt. Das Holz, das man über mehrere Staustufen bis nach Bad Salzuflen hinunter treiben ließ, wurde dort zum Salzsieden und letztlich zur Salzgewinnung benötigt.

„Die Beschäftigung mit meiner eigenen Familiengeschichte, die in der Senne ihren Ursprung hat, brachte mich auf die Idee, die Geschichte Augustdorfs zu erforschen“, sagt Olaf Biere zu seinem Buchprojekt. Sein Großvater Gustav Erfkamp wurde 1922 in der Sennegemeinde geboren. Sein Elternhaus, das die Hausnummer „Augustdorf 100“ trug, stand mitten in der Sennelandschaft auf dem Gelände des heutigen Truppenübungsplatzes.

Das für seine Familie und insgesamt für Augustdorf einschneidendste Ereignis bildete die Erweiterung des Truppenübungsplatzes um 1937. Seine Urgroßeltern mussten Haus und Hof zusammen mit 40 weiteren Familien aus der Nachbarschaft verlassen und sich eine neue Heimat suchen. Sie erwarben eine Hofstelle in Vahlhausen bei Horn, wo Olaf Biere heute noch wohnt.