Oerlinghausen. Sie galten als ehrbare Handwerksmeister in Oerlinghausen – der „Herrenkleidermacher“ Hermann Stieghorst und seine Frau, die Schneidermeisterin Bertha Stieghorst. In ihrem Haus an der Detmolder Chaussee 47 betrieben sie ab etwa 1900 ein einträgliches Geschäft. Hermann, indem er nach sauberem Aufmaß im Schneidersitz auf dem Arbeitstisch hockend, die Anzüge der Herren zusammennähte. Und Bertha, die sich um die Kleider und Röcke der Damenwelt kümmerte und obendrein noch die Hauswirtschaft versorgte. Die beiden galten als gesellige und freundliche Menschen. Sie hatten oft Freunde und Nachbarn zu Gast in ihrem geräumigen Haus, vor dem vier hohe gepflegte Lindenbäume standen.

Häufig traf sich eine nachbarschaftliche Skatrunde bei Hermann Stieghorst. Dazu gehörte der Ziegelmeister August Reuter, der Händler Julius Windmüller und der Polizeidiener Heinrich Müssmann. Man saß dann in gemütlicher Runde im vorderen, holzvertäfelten Werkstattraum zusammen.

Die Schneiderwerkstatt wurde von einem hohen, bis unter die Zimmerdecke reichenden gusseisernen Ofen aus der nahen „Holter Eisenhütte“ beheizt. Die Bügeleisen zum Wäscheglätten erhitzte man ebenfalls an dieser Feuerstelle, oben drüber stand ein Wasserkessel. „Um ihn herum lagen oft die „Puttäpfel“ (Bratäpfel), die einen angenehmen Duft verströmten“, sagt Werner Höltke.

Auf der Wanderschaft viel erlebt

Hermann Stieghorst war ein lebenskluger Mann. Als er sich in Oerlinghausen um 1900 niederließ und seine Bertha geheiratet hatte, konnte er schon auf ein abwechslungsreiches Leben zurückblicken. Er war nach seiner Lehre – nach den Gepflogenheiten der Schneiderzunft – auf Wanderschaft durch ganz Deutschland gegangen. Sie dauerte einschließlich seiner Militärzeit 17 Jahre. So hatte er viel erlebt, viel gelernt und wusste auch eine Menge zu erzählen.

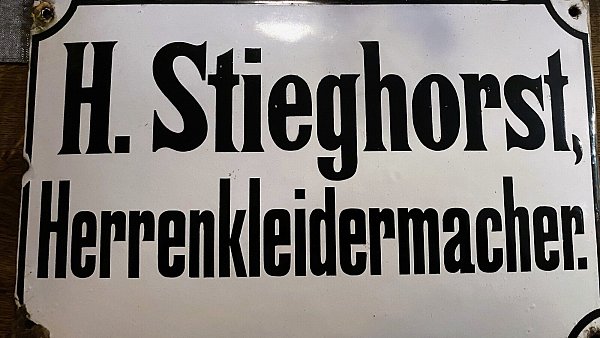

Was Hermann und Bertha Stieghorst aber auszeichnete, war ihr Umgang mit dem sogenannten fahrenden Volk, den Bettlern und Kleinhändlern, die seinerzeit häufig durch Oerlinghausen zogen. Stets klopften sie an die Tür der Stieghorsts – obwohl an deren Haus ein großes Schild mit der Aufschrift: „Verein gegen Betteln“ prangte.

Gleich zwei Oerlinghauser Chronisten, August Westerheide und Werner Höltke, beschreiben humorvoll das Leben des Schneidermeister-Ehepaars, da sie deren Werdegang als Nachbarn selbst miterlebt hatten. „Ihr Haus wurde von allen aufgesucht, die etwas für ihre eigene Tasche benötigten“, schreibt August Westerheide, „Bettler, Händler aus Italien oder slowenische Mausefallenmacher gingen nie an der Tür vorbei, ebenso wenig wie Ungarn mit Blechartikeln wie kleinen oder großen Reiben, Kuchenformen und Puddingschüsseln sowie Weihnachtsschmuck aus dem Erzgebirge.“

Käsekugeln in einem Leinentuch

Regelmäßiger Besucher war auch ein holländischer Käsehändler, der seine Käsekugeln in einem Leinentuch, das über seinem blauen Kittel hing, herumtrug und anbot. Eine Holländermütze und holländische Holzschuhe gehörten zu seiner Ausstattung. „Alle kamen, und von allen wurde gekauft. Die kleinen Händler mussten erzählen – aus ihren Erzählungen vervollständigte vor allem Hermann Stieghorst seine Meinung über Politik und die Welt“, berichtet August Westerheide in einem Erinnerungsbuch. „Die vielen Hausierer passten natürlich überhaupt nicht zu dem Schild ‚Verein gegen Betteln‘“, erklärte Werner Höltke bei einem Vortrag. Dieser Verein, der sich strikt gegen das Hausieren wandte, existierte in Oerlinghausen von 1863 bis 1901. „Vermutlich war das Haus der Stieghorsts gezinkt“, meint Höltke.

Das Zinken war früher das Anbringen von Geheimzeichen an Häusern durch Ganoven, Bettler und Hausierer. „Hermann Stieghorst war Experte in Sachen Zinken. Er kannte sich in den Gaunerzinken und in der Gaunersprache aus. Das hat er auf seinen Wanderjahren als Schneidergeselle durch ganz Deutschland gelernt“, sagt Höltke.

Die geheimen Zeichen, die oftmals an den Hauswänden aufgemalt oder eingeritzt wurden, zeigten den nachfolgenden Bettlern an, ob in dem Haus etwas zu holen war. Also Informationen darüber, ob sich ein Einbruch, das Betteln, ein Verkaufsgespräch oder das Vorsprechen um Arbeit lohne. Diese Zeichen wurden meist mit Kreide oder Kohle an Wänden, Türzargen, Briefkästen oder neben dem Klingelknopf angebracht. Einige der Zeichen hatten mit den Buchstaben des griechischen Alphabets viel Gemeinsames.

Neues von den Gaunerzinken

Waren wieder einmal Bettler oder Landstreicher durch Oerlinghausen gezogen, dann sei auch der Oerlinghauser Polizeimeister Graf bei Hermann Stieghorst erschienen, um sich über etwaige Gaunerzeichen zu informieren. Sogar ein hoher Berliner Gerichtsbeamter benutzte um 1910 seine Urlaube bei den Familien der Kommerzienräte Weber und Müller dazu, sich bei Hermann Stieghorst an den Schneidertisch zu setzen und sich über Gaunerzinken unterrichten zu lassen.