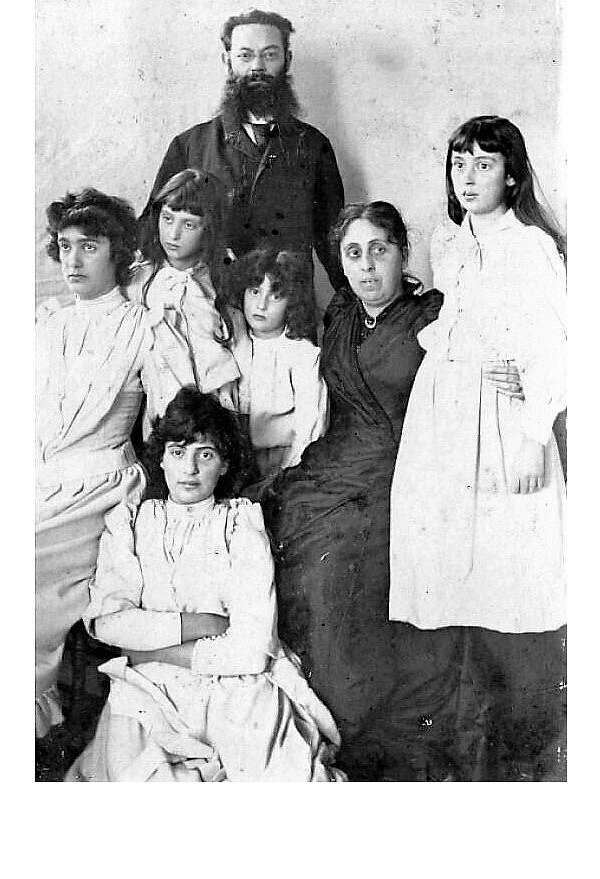

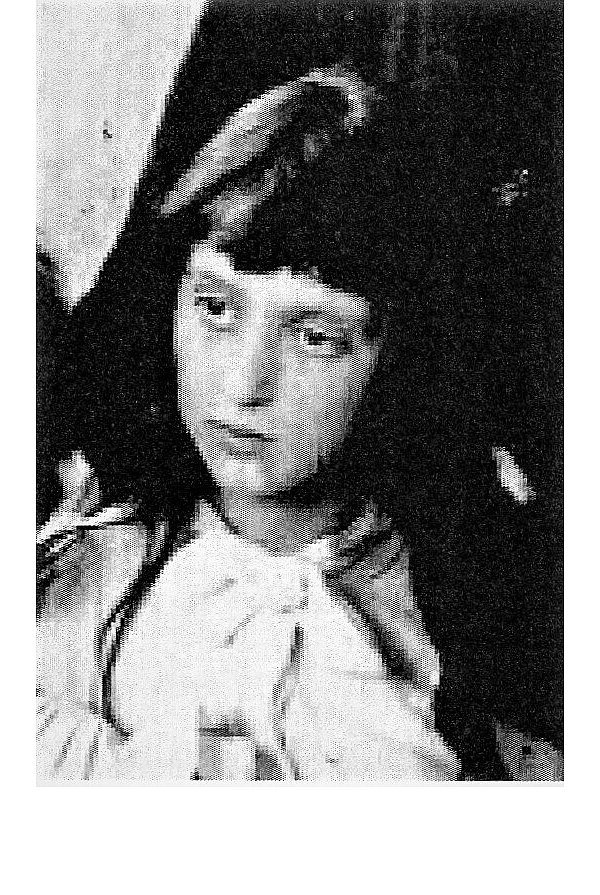

Oerlinghausen. Warum Hedwig Loewenthal ausgerechnet nach Oerlinghausen kam, weiß man nicht. Jedenfalls zog die 29-jährige Frau, die aus einer angesehenen jüdischen Medizinerfamilie in Berlin stammte, im Jahre 1912 in ein Gebäude, das zum Gut Menkhausen gehörte. 1924, also lange bevor die Nazis an die Macht kamen, kaufte sie dann ein Grundstück am Ende des Landerweges, oberhalb des Schopketals und baute dort ein Haus. Ihr Vater Prof. Wolff-Wilhelm Loewenthal, war ein international anerkannter Augenarzt und arbeitete zeitweise mit Robert Koch an der Berliner Charité. Trotz ihrer jüdischen Wurzeln, traten Hedwig und ihre vier Schwestern schon früh – noch in Berlin – dem evangelischen Glauben bei.

Hedwig Loewenthal engagiert sich ehrenamtlich

Hedwig Loewenthal lebte in Oerlinghausen sehr zurückgezogen, übte keinen Beruf aus, schien gut situiert aber offenbar gesundheitlich beeinträchtigt. Ihre Mutter zog in den 1920er Jahren zu ihr an den Landerweg, doch sie verstarb recht bald im Mariannenstift. Das ergaben Recherchen des Historikers Jürgen Hartmann, der das Schicksal der Loewenthals im „Erinnerungsbuch“ für die Oerlinghauser Opfer des Nationalsozialismus beschreibt. Dass Hedwig nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun hatte, zeigt auch, dass sie sich ehrenamtlich im evangelischen „Stadtverein Innere Mission“ in Brackwede engagierte. Doch als 1933 die Nazis an die Macht kamen, galt Hedwig Loewenthal offiziell als Jüdin und somit begann ein höchst tragisches Schicksal seinen Lauf zu nehmen.

In Briefen zwischen den Behörden und ihr zeigt sich das Bild einer einsamen, verzweifelten, hilflosen Frau, die immer mehr Drangsalierungen erleiden musste. In ihrem Haus lebte zum Beispiel ein Mieter, der sich weigerte, seine Miete an eine „Jüdin“ zu bezahlen und sie ständig unter Druck setzte. Ortspolizist Neese teilte dem Oerlinghauser Amt sogar mit: „Loewenthal wird seit einiger Zeit fortgesetzt von E. schikaniert. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP weiß um den Fall Bescheid.“

Als das Amt Schötmar Hedwig Loewenthal im Jahre 1939 anwies, aus Deutschland auszuwandern, brach für sie eine Welt zusammen. Trotzdem blieb ihr Brief höflich: „So hat mich Ihr Schreiben, welches gestern in meine Hände gelangte, betreffs Auswanderung in große Unruhe, Not und Bestürzung versetzt. Ich bin Christin und will nicht klagen…. Ich bedauere aufrichtig durch meine Geburt dem Staat ein Ärgernis bereiten zu müssen.“ Sie wollte sogar ihren neuen Mietern, dem Maurer B. und seiner Familie, ihr Haus überschreiben und ihnen ihr ganzes Vermögen übertragen, wenn sie nur im Obergeschoss des Hauses wohnen bleiben dürfe. Die Behörden stimmten zu, sie konnte vorerst dort unter strengen Bedingungen in einem strikt abgegrenzten Bereich des Hauses leben. Sie bekam im Gegenzug ihr Essen und ein wenig Taschengeld, hatte sich aber „möglichst vom öffentlichen Verkehr fernzuhalten.“ Doch es gab immer mehr Repressalien gegen sie. Anfangs durfte sie noch manchmal im Kreise der Familie B. Radio hören oder ihr Essen aus der Küche abholen. Später wurde es ihr zumeist auf die Treppe gestellt. Die Ehefrau B. bezeichnete sie gelegentlich als den „faulsten Menschen, den sie kennengelernt hätte.“ Die Familie habe ihre Häuslichkeit und ihren Frieden aufgegeben – „…eingetauscht durch die Widerwärtigkeit, einen störrischen, raffinierten Juden im Haus zu haben.“

Doch Jürgen Hartmann schreibt in seinem „Erinnerungsbuch“ auch darüber, dass es ihr wohl noch gelungen sei, einige Kontakte zu ihrem früheren christlichen „arischen“ Umfeld in Oerlinghausen aufrecht zu halten. Sogar mit dem strammen Nationalsozialisten Hermann Diekmann, dem Volkschuldirektor, habe sie in Verbindung gestanden. Das habe Diekmann nach dem Krieg hervorgehoben, um sich für seine Vergangenheit reinzuwaschen. Doch Diekmann sei es wohl nur darum gegangen, die letzten Habseligkeiten Hedwig Loewenthals zu ergattern. „Sie war so dankbar für meine Bemühungen“, gab Diekmann zu Protokoll, „und zeigte mir persönlich Sachen, die ich für meine Mühewaltung erhalten sollte: Kupferner Kessel, Kochherd, Gemälde, für die Schule ein Harmonium. Für das Museum ein Mahagonizimmer und ein wertvoller Schrank.“

Im Deportationszug Richtung Riga – dann verliert sich die Spur

Zum Leidwesen Diekmanns beschlagnahmte die Gestapo jedoch fast alle Geschenke. Im Juni 1941 letztlich befahl die Bielefelder Gestapo Hedwig Loewenthals Auszug aus Oerlinghausen. Man wollte sie anfangs in einem der wenigen „Judenhäuser“ des Kreises Lippe unterbringen, doch wegen deren Überfüllung kam sie bei den Eheleuten Adolf und Lina Sternheim in Lemgo unter – aber nur kurz.

Im Dezember 1941 sammelten die Nazis die letzten noch verbliebenen jüdischen Bürger ein, um sie zu deportieren. Hedwig Loewenthal wurde mit dem Lastwagen zur Sammelstelle nach Bielefeld gebracht. Jürgen Hartmann schreibt: „Am 13. Dezember setzte sich der Deportationszug Richtung Riga in Bewegung. Ob sie den Fußweg bis ins Ghetto überlebt hat, ist nicht bekannt. Alte, kranke, gebrechliche Männer und Frauen wurden mitunter kurz nach ihrer Ankunft erschossen.“ Hedwig Loewenthal wurde 1952 vom Amtsgericht Lemgo für tot erklärt. In Lemgo erinnert ein Stolperstein in der Paulinenstraße 5 an sie.