Bielefeld. Der erste Bielefelder Bericht, der Fahrradgeschichte schreibt, stammt aus dem Jahr 1870. In der „Westfälischen Zeitung", dem Vorgänger-Blatt der Neuen Westfälischen, wird über eine damals neumodische Erfindung berichtet: Velocipede. Seitdem hat sich das Zweirad als Verkehrsmittel in Bielefeld immer wieder neu erfunden. Heute gilt die Stadt am Teutoburger Wald nicht gerade als Fahrradstadt. Das war nicht immer so.

Der Drahtesel erlebte einst in Bielefeld gleich mehrere Boom-Zeiten. Die Entstehung der Fahrrad- und Fahrradteileindustrie in Bielefeld ist ohne die Flachs- und Leinenherstellung sowie die Nähmaschinenproduktion nicht denkbar. Die Etappen der Fahrradgeschichte in Bielefeld:

Das Ur-Fahrrad

Als im Jahre 1817 der Freiherr von Drais sein hölzernes Laufrad erfindet, eröffnet sich eine ganz neue Perspektive für die persönliche Mobilität. Zuvor ging man in der Regel zu Fuß oder reiste mit Pferd und Kutsche. Doch die sogenannte „Fahrmaschine" hat damals noch keine Breitenwirkung. Zwei Räder sind durch einen Holzrahmen verbunden. Der Fahrer sitzt darauf und stößt sich, um in Bewegung zu kommen, mit den Füßen von der Erde ab. Lange Jahrzehnte wird es dauern, bis die Tretkurbeln (Pedale) ersonnen werden und der Gedanke der „Fahrmaschine" damit ein wirkliches Leben erhält.

Ob das Laufrad, die „Fahrmaschine", bereits im 19. Jahrhundert in Bielefeld eine Rolle spielt, darüber liegen nach den Forschungen des Bielefelder Fahrradhistorikers Michael Mertins keinerlei Quellen vor. Erst mussten noch weitere Entwicklungen erfolgen: An die Stelle des Holzrahmens tritt bald der Stahlrahmen. Ferner geht man zur Verwendung von Stahlspeichen und Kugellagern über – der Typus des Stahlrades ist geschaffen.

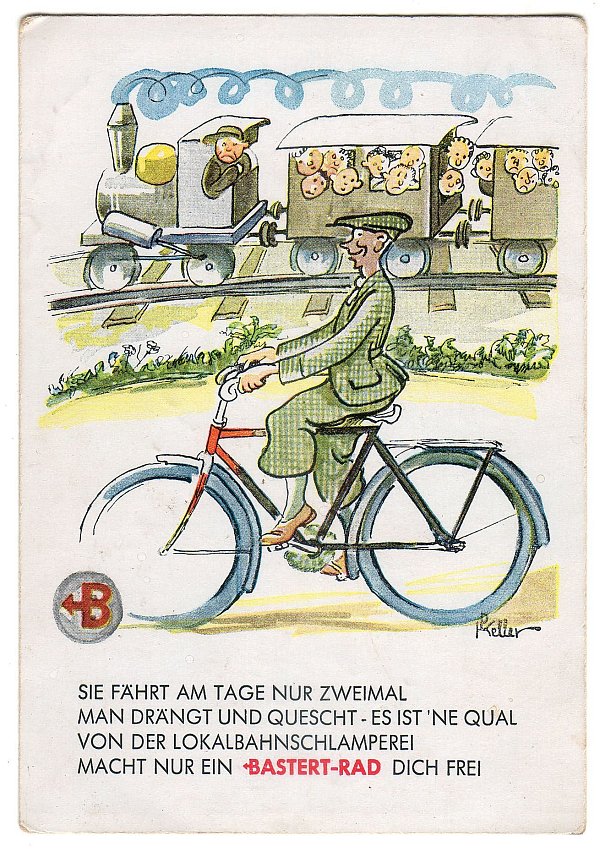

Die Tretkurbel-Velocipede

Die Fahrradmaschine soll eine größere Geschwindigkeit erhalten. Dazu versieht man damals das Vorderrad mit Tretkurbeln. Es entwickelte sich das sogenannte Tretkurbel-Velociped. Im Jahre 1870 wird darüber erstmals in der „Westfälischen Zeitung" berichtet. Immer wieder finden schlimme Stürze Erwähnung, weshalb man bald von „Knochenbrechern" spricht.

Die Reifen sind mit Eisen beschlagen, weshalb die Velocipede auch als „Knochenschüttler" bezeichnet werden. Aus Sicherheitsgründen sperrte man die Wallstraßen in Bielefeld für sie. Und da man sie im Unterschied zu Pferdekutschen nicht unbedingt kommen hört, müssen sie eine „Laufklingel" haben, die ständig „pingelt".

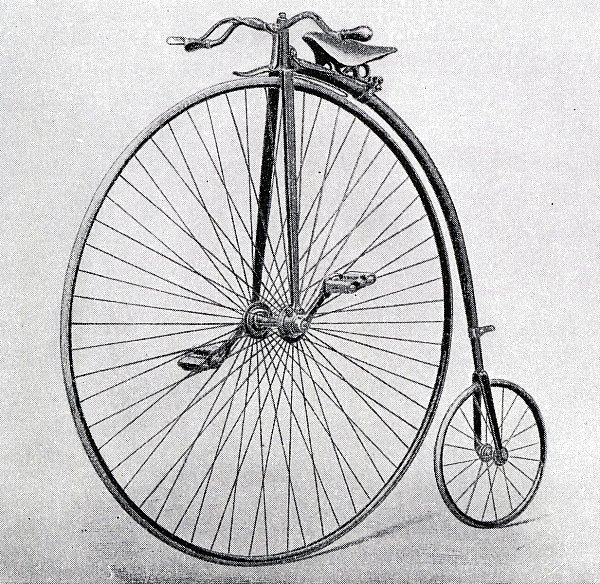

Bielefeld fährt Hochrad

Dem Velociped folgt als nächste technische Erneuerung - das Hochrad: Um eine bessere Kraftübersetzung zu ermöglichen, wird das Vorderrad wesentlich höher gebaut als das Hinterrad. Letzteres dient nur noch als Stützpunkt und wird infolgedessen stark verkleinert. Von den Hochrädern gibt es jedoch nur wenige in Bielefeld bei wohlhabenden Liebhabern des neuen Hobby. Im Unterschied zum „Velociped" haben sie bereits eine Luftbereifung.

Dem Hochrad folgt im Laufe der Jahre nach verschiedenen Übergangslösungen und technischen Neuerungen das Niederrad, bei dem beide Räder nahezu gleich groß und durchgehend luftbereift sind, um die Schläge des Kopfsteinpflasters auszugleichen.

Von der Nähmaschinen- zum Fahrradindustrie

Um die Nähmaschinenproduktion von saisonalen Schwankungen unabhängiger zu machen, wird oftmals die Fahrradherstellung zusätzlich aufgenommen. Nähmaschine und Fahrrad sind in ihren Herstellungsabläufen verwandt. Die Bielefelder Fabrikant Nikolaus Dürkopp erkennt frühzeitig und als einer der ersten in Deutschland die Bedeutung des Fahrrades als Verkehrsmittel. Schon im Jahre 1885 wird bei Dürkopp die Fahrradfabrikation mit einem Arbeiterstamm von etwa 50 Leuten aufgenommen.

Der Ausbau der Fabrikation macht gewaltige Fortschritte und so entstehen Ende des 19. Jahrhunderts gleich mehrere Fahrradfabriken in Bielefeld: Göricke, Anker, Rabeneick, Koch‘s Adler, Baer & Rempel und Fischer & Krecke, um nur einige zu nennen. Kostet ein Fahrrad zunächst noch 400 Mark – was auf heutige Zeiten umgerechnet einem Wert von knapp 20.000 Euro entsprechen würde – so sinken die Preise durch die Massenproduktion stetig.

Der erste Radweg

In den 1920er Jahren ist ein Fahrrad für gut 20 Mark zu haben. Es entwickelte sich zu dem individuellen Verkehrsmittel schlechthin.

Damals gibt es noch keine Gleitzeit in den Firmen. Morgens strömen Hunderte und Aberhunderte Fahrradfahrer über die Bielefelder Straßen. Es wird berichtet, dass es an der Sudbrackstraße immer nur „zzzt", „zzzt" macht. In Sekundenschnelle flitzen die Räder an den Passanten vorbei.

So kommen bald Pläne für gesonderte Radwege auf. Wie Fahrradhistoriker Mertins recherchieren konnte, wurde im Jahre 1929 ein Extraradweg an der Heeper Straße angelegt. Er hatte eine Länge von drei Kilometer.

Fahrradboom von 1948 bis 1951

Die Nationalsozialisten fördern in ihren wirtschaftlichen Vierjahresplänen die Fahrradherstellung ausdrücklich. Die Arbeiter sollen mobil sein und werden – das wird auch als kriegswichtig angesehen.

Einen weiteren Fahrradboom produziert die direkte Nachkriegszeit ab 1948. Die produzierten Fahrradstückzahlen erreichen Höchststände. In dieser Zeit kommen auch erste Kleinstautos wie das „Goggo-Mobil", der „Messerschmidt-Kabinenroller" oder die „Isetta" auf. Sie beginnen die Fahrräder nach und nach zu verdrängen.

Ende der "goldenen Fahrradzeiten"

Technische Erneuerungen wie das „Klapprad" bescheren den Produzenten noch kleinere Konjunkturen – hier beispielsweise für die Firma Rixe. Doch die „goldenen" Zeiten der Bielefelder Fahrradhersteller erscheinen seit Anfang der 1960er Jahre vorüber zu sein.

Mit dem Aufkommen des Autos als Hauptverkehrsmittel verliert das Fahrrad im städtischen Verkehr an Bedeutung. Von den 1930er-Jahren als jedes fünfte Fahrrad, das in Deutschland verkauft wird, aus Bielefeld kommt, kann man heute nur noch träumen.