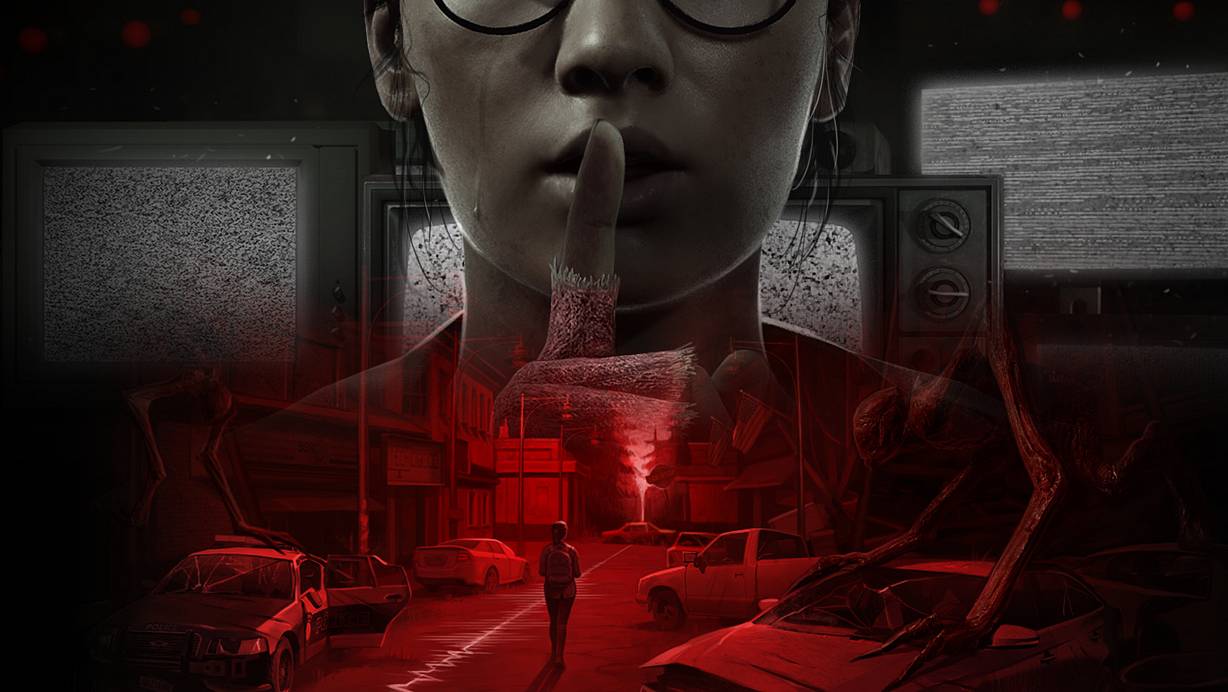

In der Welt der Videospiele ist Lärm oft gleichbedeutend mit Spektakel. Explosionen, Schusswechsel, donnernde Soundtracks – viele Blockbuster definieren sich über ihre Lautstärke. Viel hilft viel. Doch ausgerechnet ein Spiel, das auf Stille setzt, sorgt 2024 für einen der bemerkenswertesten Genrebeiträge: „A Quiet Place: The Road Ahead“. Wir haben es jetzt endlich getestet, und es passt perfekt in die Zeit, in der viele von uns jede Woche auf eine neue Folge der zweiten Staffel von „The Last of Us“ warten.

Basierend auf dem gleichnamigen Kinohit („A Quiet Place“, 2018) wagt sich das Spiel an eine der größten Herausforderungen des Mediums: Spannung und Horror nicht durch Krawall und Remmidemmi, sondern durch Zurückhaltung und Reduktion zu erzeugen. Das Ergebnis ist ein grandioses Survival-Erlebnis, das die Nerven seiner Spieler bis aufs Äußerste strapaziert – und dabei die Grenzen zwischen Film und Spiel neu auslotet. Man muss den Film „A Quiet Place“ und die Nachfolger nicht gesehen haben, aber es hilft beim Verstehen der Spielwelt.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Alex, einer jungen Frau, die sich in einer Welt behaupten muss, in der jedes Geräusch tödlich sein kann. Die Menschheit wurde von blinden, aber extrem geräuschempfindlichen Aliens dezimiert – die übrigens aussehen wie ausgemergelte Riesenhunde mit Artischocken-Köpfen und viel zu vielen Zähnen.

Überleben ist nur möglich, wenn man nahezu lautlos agiert. Die Entwickler setzen damit auf eine Spielmechanik, die nicht nur die Atmosphäre, sondern auch das Verhalten der Spieler grundlegend verändert. Wir haben noch nie beim Spielen so angespannt auf dem Sofa verharrt und kaum gewagt zu atmen.

Wer sich auf „A Quiet Place: The Road Ahead“ einlässt, wird gezwungen, die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen – und erlebt eine Form von Horror, die sich nicht aus Jumpscares, sondern aus permanenter Anspannung speist.

Lesen Sie auch: „Finding Frankie“ im Test: Ein Parkour-Horror, der an den eigenen Ansprüchen scheitert

Worum geht’s in „A Quiet Place: The Road Ahead“?

Im Mittelpunkt steht Alex, eine Studentin mit Asthma (ja, man ahnt direkt, wie ein Spiel diese Krankheit beim Gameplay ausnutzen kann, oder?). Nach dem Zusammenbruch der Zivilisation ist sie auf sich allein gestellt. Die Handlung setzt einige Zeit nach dem Ausbruch der Alien-Invasion ein. Alex ist auf der Suche nach ihrer Familie, getrieben von Hoffnung, Schuldgefühlen und der Angst, allein zu bleiben. Die Welt, durch die sie sich bewegt, ist menschenleer, verwüstet – und voller tödlicher Gefahren. Jeder Schritt, jedes versehentliche Klirren, selbst das Atmen kann die Aufmerksamkeit der Kreaturen auf sich ziehen.

Das Spiel verbindet klassische Stealth-Mechaniken mit Survival-Elementen: Ressourcen wie Inhalatoren sind knapp, jede Bewegung will überlegt sein. Türen müssen quälend langsam geöffnet, Glasscherben umgangen, knarrende Dielen gemieden werden. Hinzu kommt: Alex’ Asthma ist nicht nur ein erzählerisches Element, sondern beeinflusst das Gameplay unmittelbar. Gerät sie in Panik oder muss sie rennen, droht ein Asthmaanfall – und damit ein lautes, unkontrollierbares Husten, das die Monster anlockt.

Die Story selbst ist zurückhaltend, aber effektiv erzählt. In Rückblenden und durch gefundene Gegenstände erfahren wir mehr über Alex’ Vergangenheit, ihre Familie und die Katastrophe, die alles verändert hat. Die emotionale Komponente steht dabei im Vordergrund: Es geht weniger um das große Ganze als um das Überleben einer Einzelnen – und die Frage, wie viel Hoffnung in einer Welt der Stille noch möglich ist.

Lesen Sie auch: „Still Wakes the Deep“ im Test: Die Bohrinsel des Grauens

Was hat uns gefallen?

Das größte Kapital von „A Quiet Place: The Road Ahead“ ist die Atmosphäre. Die Entwickler haben es so unglaublich gut verstanden, die Essenz der Filmvorlage einzufangen und in ein interaktives Erlebnis zu übersetzen, wie wir es zuvor nicht erwartet haben. Was für ein Erlebnis! Die Stille ist allgegenwärtig, wird aber immer wieder von bedrohlichen Geräuschen durchbrochen – dem Kratzen der Aliens, dem eigenen Atem, dem leisen Knarren alter Häuser.

Besonders beeindruckend: Die optionale Mikrofonfunktion, bei der das Spiel auf echte Geräusche im Raum reagiert. Wer zu laut spricht, riskiert, im Spiel entdeckt zu werden – ein Gimmick, das die Immersion auf ein neues Level hebt und für viele unvergessliche Momente sorgt. Unser Tipp: Diese Option unbedingt ausstellen, wenn man einen Hund mit im Wohnzimmer hat, der gerne bellend den Garten verteidigt. Die Mikrofonfunktion ist unverzeihlich.

Das Geräuschmanagement zwingt zu einem völlig anderen Spielstil als in den meisten Horror-Games. Hektik wird bestraft, Geduld belohnt. Anders als in „Until Dawn“, wo wir rennen wollen, aber nicht dürfen, ist hier der Zwang zum Langsamgehen Teil des Spielkonzepts. Die ständige Unsicherheit, ob ein Schritt zu laut war, erzeugt eine permanente Grundspannung. Die wenigen Action-Passagen sind umso intensiver, weil sie selten und existenziell sind.

Lesen Sie auch: „Until Dawn“-Remake im Test: Wer nicht rennen kann, den erwischt der Tod

Dabei ist Alex beileibe keine Actionheldin, im Gegenteil! Sie ist verletzlich, ängstlich, manchmal überfordert – und gerade deshalb so glaubwürdig. Ihr Asthma ist ein ständiger Begleiter, der das Spielgeschehen immer wieder beeinflusst.

Diese Verletzlichkeit macht sie nicht nur sympathisch, sondern sorgt auch dafür, dass wir uns mit ihr identifizieren können. Es ist eine Wohltat, endlich einmal keine übermenschliche Figur zu steuern, sondern einen Charakter mit echten Schwächen und Ängsten.

Gefallen hat uns auch, wie Sammelobjekte im Spiel eingebaut sind. Dringend benötigte Waren sind natürlich rar gesät in der postapokalyptischen Welt. Hier heißt es immer: auf jeden Fall mitnehmen! Medizin und Asthma-Sprays zum Beispiel oder Batterien für unsere Taschenlampe. In einem der späteren Level ersetzt die Handtaschenlampe, die wir mechanisch aufladen müssen, die batteriebetriebene Taschenlampe. Das ist aber nichts, worüber man sich freuen sollte, denn das Ding macht beim Aufladen natürlich Geräusche.

Wir können aber auch Spielzeug einsammeln – in Form von Space Shuttels. Wer den „A Quiet Place“-Film gesehen hat, weiß sofort: Das ist eine Anspielung auf den ersten tragischen Moment des Films, der durch Mark und Bein geht, denn das Geräusch eines Spielzeugs führt in der Welt der Stille zum schnellen Tod. Wenn wir es so richtig überlegen: Vielleicht sollten Sie den Film doch sehen.

Lesen Sie auch: „The Casting of Frank Stone“ im Test: Unverstandene Hommage an Amateur-Horrorfilme

Was hat uns nicht gefallen?

So überzeugend die Atmosphäre ist, so wenig abwechslungsreich sind leider manchmal die Umgebungen. Viele Abschnitte wirken generisch, die Schauplätze – verlassene Häuser, Wälder, kleine Ortschaften – ähneln sich irgendwann. Auch die Aufgaben wiederholen sich: Türen öffnen, Hindernisse umgehen, Geräusche vermeiden. Auf Dauer könnte dem einen oder anderen Spieler die Abwechslung fehlen, die das Spiel über die gesamte Länge trägt.

Leider trüben auch einige Bugs und Glitches das Spielerlebnis. Gegner verhalten sich manchmal unlogisch, bleiben an Objekten hängen oder nehmen Alex nicht wahr, obwohl sie deutlich hörbar ist. Auch die Steuerung ist nicht immer präzise, was in einem Spiel, in dem Millimeter und Sekundenbruchteile über Leben und Tod entscheiden, frustrierend sein kann. Und Speicherpunkte sind manchmal nervig weit zurückliegend. Das bewegt sich aber alles auf niedrigem Mecker-Niveau.

Noch mehr Spiele-Tests gibt’s auf unserer Themenseite: Game-Reviews & Game-News

Unser Fazit zu „A Quiet Place: The Road Ahead“

„A Quiet Place: The Road Ahead“ ist ein Spiel, das polarisiert. Es ist kein Mainstream-Horror, kein Action-Feuerwerk, sondern ein leises, intensives Erlebnis, das seine Spielerinnen und Spieler fordert – und manchmal auch frustriert. Die größte Stärke ist die Atmosphäre: Selten wurde Stille so bedrohlich inszeniert, selten war das Gefühl von Ohnmacht so greifbar. Alex ist eine der glaubwürdigsten Protagonistinnen der letzten Jahre, ihre Verletzlichkeit macht das Spiel zu einer emotionalen Achterbahnfahrt.

Es gibt auch Schwächen, die das Spiel damit leider nicht zum ganz großen Wurf machen. Es bleibt jedoch ein spannendes, mutiges Experiment, das vor allem Fans der Filme und Freunde subtiler Horror-Erfahrungen begeistern wird.

Für den moderaten Preis von rund 30 Euro bietet das Spiel eine solide, etwa 10- bis 15-stündige Kampagne. Das ist zwar kein episches Abenteuer, aber für ein atmosphärisch dichtes Horror-Erlebnis durchaus angemessen.

„A Quiet Place: The Road Ahead“ zeigt damit, dass Videospiele mehr sein können als laute, bombastische Unterhaltung. Es ist ein Plädoyer für das Leise, das Unsichtbare, das Unausgesprochene – und ein Beweis dafür, dass die größten Schrecken oft in der Stille lauern. Für uns ist das Spiel ein wichtiger Beitrag zum Genre, auch wenn es nicht frei von Fehlern ist. Wer den Mut hat, sich auf dieses ungewöhnliche Abenteuer einzulassen, wird es nicht bereuen.

„A Quiet Place: The Road Ahead“ ist seit dem 17. Oktober 2024 für Playstation 5 Xbox Series und PC erhältlich und kostet rund 30 Euro. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben.