Gütersloh. Wie würde man reagieren, wenn man erfährt, dass der Freund, Kollege oder Nachbar in Wirklichkeit ein ganz anderer ist? Dass sein Name nicht sein richtiger Name und seine gesamte Identität ein von den Geheimdiensten eingefädelter Schwindel ist? Dass er in den 1970er Jahren ein gesuchter RAF-Terrorist war, der die Waffen, mit denen sich Andreas Baader und Jan-Carl Raspe in der „Todesnacht von Stammheim" erschossen, in den Hochsicherheitstrakt geschmuggelt hatte und untertauchen musste, weil er als Kronzeuge nicht nur seine früheren Genossen, sondern auch seine eigene Frau verraten hatte?

Der brave Bürger

In Gütersloh gibt es Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Fast zwei Jahre lang lebten sie Tür an Tür oder arbeiteten gemeinsam mit Volker Speitel, der hier bis Ende 1986 unter dem Namen Thomas Keller ein Biedermannleben führte, wie es im Buche steht: mit Frau und Kind, einem Reihenhaus in der Hermann-Lietz-Straße und einem Job als Werbeboss beim damaligen Wohnwagenhersteller Westfalia in Rheda-Wiedenbrück. Niemand konnte ahnen, mit wem man es hier zu tun hatte und viele waren geschockt, als die Wahrheit schließlich ans Licht kam. Stück für Stück.

Waffen für Stammheim

Zunächst: Welche Rolle spielte Volker Speitel in der RAF? Einen großen Teil seiner Geschichte hat er selbst aufgeschrieben: „Wir wollten alles und gleichzeitig nichts", hieß eine dreiteilige Serie, die 1980 im Spiegel erschien. Als Autor schildert Speitel darin, wie er zur RAF kam und warum er 1977 wieder ausstieg, während seine Frau Angelika sich in jenem Jahr der RAF erst angeschlossen hatte. Demnach führte der Weg sieben Jahre zuvor von einer unpolitischen und eher drogenorientierten Wohngemeinschaft zum bewaffneten Kampf gegen den Staat. Aber richtig dabei war Speitel eigentlich nie, werden die anderen später sagen.

Dreh- und Angelpunkt seiner Aktivitäten wird bald die Anwaltskanzlei von Klaus Croissant, dem Verteidiger von Andreas Baader. Dort arbeitet Speitel als Kurier und Vertrauensmann der RAF-Häftlinge, die in Stammheim auf ihren Prozess warten. Die Mitglieder der ersten Generation waren 1972 nach einer Anschlagsserie mit mehreren Todesopfern verhaftet worden. 1973 werden die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt Stuttgart-Stammheim zusammengelegt und in einem eigens gebauten Gerichtsgebäude neben der JVA vor Gericht gestellt.

Über das „Büro", wie Speitel die Kanzlei von Croissant stets nennt, läuft die gesamte Kommunikation mit den in Stammheim Inhaftierten. Kuriere gehen ein und aus, Speitel beschreibt, wie sie neben Kameras, Heizspiralen oder Haschisch auch Schusswaffen in den Hochsicherheitstrakt schmuggeln – in Handakten versteckt oder in der Unterwäsche. Die Waffen habe er reingebracht, sagt er. Während die Anwälte der Kanzlei das bis zuletzt bestreiten, wird Speitels Aussage die öffentliche Meinung über das, was in der Nacht zum 18. Oktober 1977 wirklich in den Zellen der Gefangenen geschah, entscheidend prägen. Damals wie heute glauben viele Sympathisanten an einen staatlich organisierten Mord. Mit seiner Version wird Speitel zum wichtigsten Zeugen der Selbstmordtheorie.

Die Festnahme

Im Oktober 1977 ist Volker Speitel in Dänemark unterwegs, als er die Nachricht bekommt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Trotzdem riskiert der damals 27-Jährige am 2. Oktober die Einreise, wird prompt festgenommen – und Kronzeuge nicht nur für aktuelle und folgende Prozesse, sondern auch für die Selbstmorde, die 16 Tage später die Republik bewegen. Speitels Lohn als „Meistersinger", wie er in der Szene fortan heißt, ist die schnelle Freiheit: 1978 wird er zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt, von denen er nur 23 Monate verbüßen muss – inklusive U-Haft. Draußen wird er vom BKA schützend in Empfang genommen. Fürchten muss er nur noch die, die er nicht in den Knast gebracht hat.

Ein neues Leben

Es geht nach Brasilien. Volker Speitel heißt jetzt Thomas Keller und ist dank einer üppigen finanziellen Unterstützung durch das BKA bald Chef einer kleinen Werbeagentur, die für das brasilianische Volkswagenwerk arbeitet. Mit seiner Portugiesischlehrerin gründet er eine neue Familie, während seine deutsche Frau und Mutter des gemeinsamen Sohnes Grischa zu Hause im Knast sitzt.

Angelika Speitel war 1978 in einen Schusswechsel mit Polizisten verwickelt und wurde dabei verletzt. Da sie sich im Untergrund einer Gesichts-OP unterzogen hatte, um ihr Aussehen zu verändern, kam Volker Speitel ins Krankenhaus, um sie zu identifizieren. Angelika Speitel beschimpfte ihn wütend. Das Urteil: lebenslänglich. Als sie zehn Jahre später begnadigt wird, gibt es Thomas Keller bereits nicht mehr.

Von Brasilien nach OWL

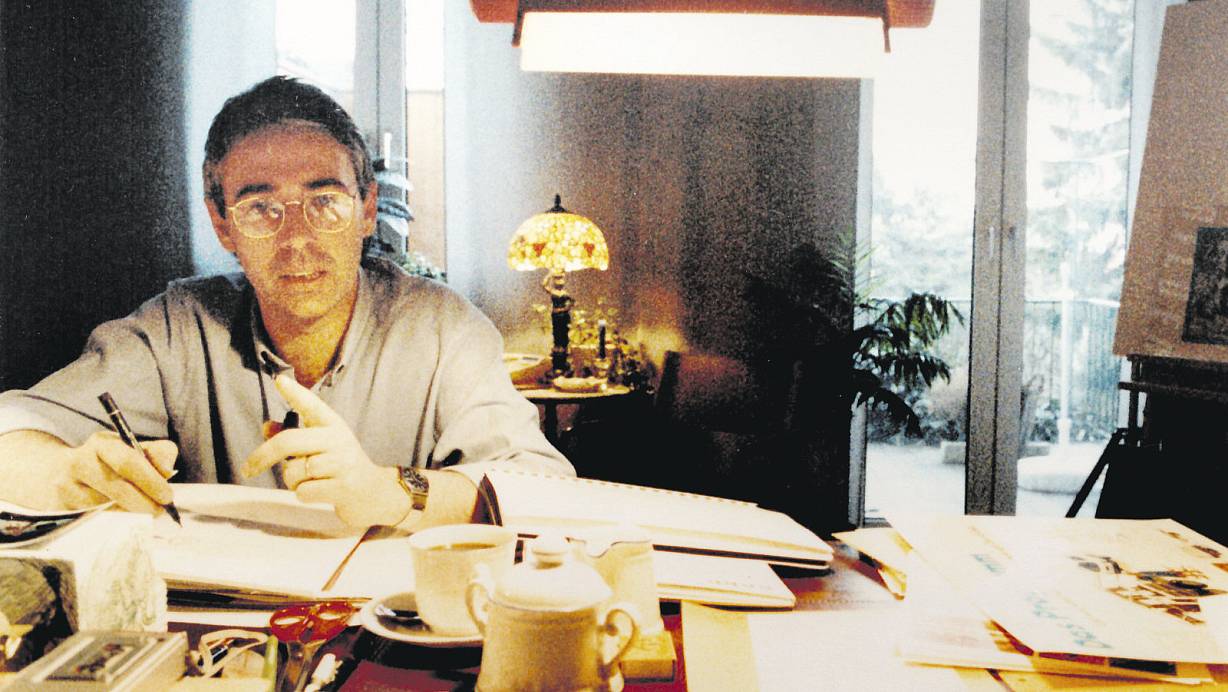

Die letzte Spur führt nach Gütersloh. 1984 setzt sich Speitel heimlich nach Ostwestfalen ab, ohne das BKA zu informieren. Mit dem lückenlosen Lebenslauf des Thomas Keller, mit dem ihn die Behörde ausgestattet hat, und der Visitenkarte VW Brasilien schöpft bei Westfalia natürlich niemand Verdacht. Bei den meisten Kollegen kommt er gut an, wenngleich er schnell den Ruf eines „Dampfplauderers" hat.

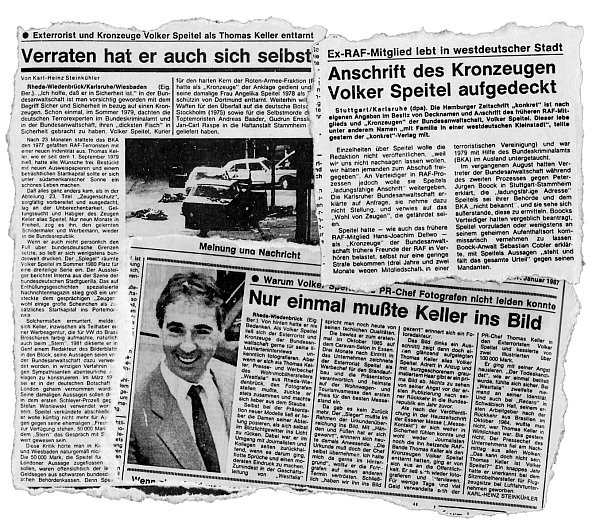

Dass die Tarnung schließlich im Dezember 1986 auffliegt, hat er sich selbst und seinem chronischen Geldmangel zu verdanken. Denn immer, wenn Thomas Keller knapp bei Kasse ist, bietet Volker Speitel den Illustrierten Interviews an. Magazine wie Quick, Stern oder Spiegel sollen bis zu fünfstellige Honorare gezahlt haben, um sich mit dem Ex-Terroristen an geheimen Orten zu treffen. Seine neue Identität bleibt dabei lange ein gut gehütetes Geheimnis, die Artikel erscheinen stets ohne Foto. Doch dann wird Speitel unvorsichtig. Ein Bild in der Quick zeigt ihn im November 1986 zwar nur von hinten, aber das reicht in Rheda-Wiedenbrück, um ihn als Thomas Keller zu identifizieren – eine Kollegin bei Westfalia hat ihn wiedererkannt.

Auf gepackten Koffern

Thomas Keller muss von der Bildfläche verschwinden. Später erinnern sich Bekannte daran, dass er immer einen kleinen Koffer neben der Haustür stehen hatte – jetzt wissen sie auch, warum. Außerdem wird klar, warum der PR-Chef, der für Westfalia zahlreiche Kampagnen auf den Weg gebracht hatte, bei Presseterminen nie mit aufs Foto wollte.

Für die Gestaltung der Broschüren und Plakate war die Bielefelder Werbeagentur des mittlerweile verstorbenen Hans-Jürgen Geyer zuständig. Ein früherer Mitarbeiter hat Thomas Keller in guter Erinnerung: „Er war ein Typ, sehr charismatisch. Ich habe viel von ihm gelernt." Die Beziehung zwischen dem Werbeboss und der Agentur sei sehr eng gewesen. „Er ging bei uns ein und aus, selbst an den Wochenenden. Wir waren für ihn wohl auch eine Art Freundesersatz. Natürlich waren wir geschockt, als wir erfuhren, wer er wirklich war und im Nachhinein wird vieles klar." In seinem Arbeitszimmer hängt „Der fliegende Fisch", ein großformatiges Gemälde, das Thomas Keller für ihn gemalt hat: „Er hatte eine ganz eigene Technik und war sehr kreativ. Heute verstehe ich, warum er kein einziges seiner Werke signiert hat", sagt der Grafiker.

Väter und Söhne

Kurz bevor sich das Kapitel Thomas Keller endgültig schloss, besuchte Speitels Sohn Grischa, der ohne seine Eltern in deren Stuttgarter Kommune aufgewachsen war, seinen Vater und dessen neue Familie 1986 in Gütersloh. Er bekam einen Praktikumsplatz in der Agentur Geyer – aber als er die Stelle 1987 antrat, war sein Vater schon wieder auf und davon. Die Geschichte des Sohnes zweier Terroristen arbeitet zurzeit der Journalist Oliver Geyer auf. Wie ihre Väter, haben sich auch die Söhne angefreundet. Von Thomas Keller hat nie wieder jemand gehört.