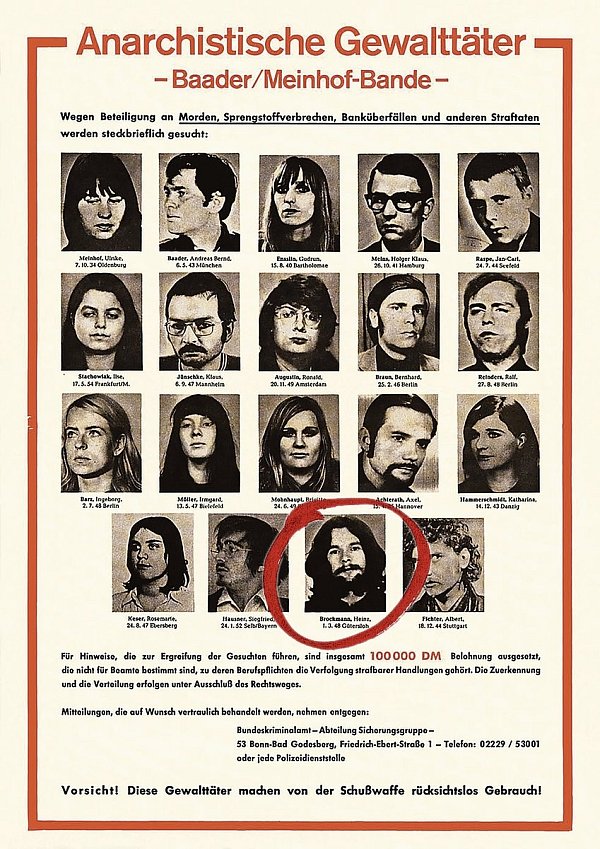

„Vorsicht! Diese Gewalttäter machen von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch!", warnt das Fahndungsplakat, mit dem die Polizei Anfang der 1970er Jahre „anarchistische Gewalttäter" sucht. Aus der untersten Reihe blickt ein junger Mann mit langen Haaren und Vollbart als einziger freundlich in die Kamera.

Es ist Heinz Brockmann, der sich nicht nur auf dem Plakat in der prominenten Gesellschaft von Ulrike Meinhof, Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Holger Meins und Brigitte Mohnhaupt befindet – der Gütersloher ist einer von ihnen und zählt damit zu den meistgesuchten Terroristen aus dem Umfeld der Baader-Meinhof-Gruppe.

Von der Dalke an die Spree

Geboren am 1. März 1948 als fünftes Kind des Tischlermeisters Otto Brockmann in seinem Elternhaus an der Diekstraße, ging er in Gütersloh zur Schule und machte im Anschluss eine Ausbildung zum Mechaniker. Ende der 1960er Jahre zieht es den Ostwestfalen ins damalige West-Berlin, wo sich nach den tödlichen Polizeischüssen auf Benno Ohnesorg vom 2. Juni 1967 verschiedene Gruppierungen in Stellung gegen den Staat gebracht haben.

Hier beginnt Brockmanns Leben als Terrorist, dem der Spiegel in seiner Ausgabe vom 19. November 1973 eine zehnseitige Reportage mit dem Titel „Für Revolutionäre gibt es keinen Urlaub" widmet. Von den Fahndungsplakaten ist Heinz Brockmann zum Zeitpunkt der Berichterstattung schon wieder verschwunden. Stattdessen sitzt der Mitbegründer der terroristischen „Bewegung 2. Juni" seit Mai 1973 in der Haftanstalt Plötzensee und packt aus: Fälschungen, tödliche Bombenanschläge und Banküberfälle, bei denen insgesamt 610.000 D-Mark erbeutet wurden – wie später bekannt wird, ist ein kleiner Teil des Geldes auch in die Produktion der Platte „Keine Macht für Niemand" von Rio Reisers Kreuzberger Anarcho-Rockband „Ton, Steine, Scherben" geflossen.

Die Haschrebellen

Um Brockmanns Geschichte zu verstehen, muss man einen Abstecher machen in die ebenso wilden wie unübersichtlichen Zeiten und Konstellationen, in die er vor 50 Jahren in West-Berlin untertauchte. Dort hatte sich 1969 der „Zentralrat der umherschweifenden Haschrebellen" (kurz Haschrebellen) gegründet, eine militante linksextreme Organisation, die im Gegensatz zur straff durchregierten Baader-Meinhof-Gruppe eher anarchistisch orientiert war.

Ihre Proteste richteten sich ursprünglich gegen die restriktive Drogenpolitik des Berliner Senats und die zahlreichen Rauschgiftrazzien in Szenekneipen. Während sich Aktivisten um Rainer Langhans bald von den Haschrebellen distanzierten und bewusst für friedlichen Protest entschieden, stieß Heinz Brockmann bei ihnen auf Gesinnungsgenossen, die die Welt mit Gewalt verändern wollten.

Dieser Weg wird erstmals im April 1970 in einer Berliner Haftanstalt unterbrochen, wo Brockmann wegen des Verdachts, Bombenleger begünstigt zu haben, für dreizehn Monate in Untersuchungshaft sitzt. Damals sei ihm die Idee gekommen, „dass es friedlich nicht geht, die Welt zu ändern", zitiert ihn der Spiegel 1974.

Sein Zellengenosse Werner Sauber, der jüngere Bruder des Rennfahrers Peter Sauber, teilt diese Ansicht. Nach ihrer Entlassung gründen sie mit Szenegrößen wie Michael „Bommi" Baumann, Georg von Rauch und Thomas Weisbecker die „Bewegung 2. Juni". Außer Baumann und Brockmann soll keiner von ihnen die 70er Jahre überleben – die anderen werden während ihrer Festnahme durch die Polizei erschossen.

Bewegung 2. Juni

Die Gruppenbildung, sagt Brockmann später aus, sei kein besonderer Entschluss gewesen, sondern habe sich einfach daraus ergeben, „dass wir aufgrund unserer Schicksale uns irgendwie zusammengehörig fühlten". Bald hat sich ein gutes Dutzend Anarchisten der „Baumann-Brockmann-Gruppe" angeschlossen. Im Untergrund entwickelt sich eine „Atmosphäre von altmodischer Bombenwerfer-Romantik", schreibt der Spiegel. Heinz Brockmann bekommt den Decknamen „Feuerbach".

Der autoritäre Führungsstil einer herausgehobenen Gruppe oder Personenzahl, für die Baader-Meinhof-Genossen Ausweis revolutionärer Disziplin, gilt bei ihrem anarchistischen Zwilling als verpönt. Laut Brockmann lebte man bei der „Bewegung 2. Juni" eher „in den Tag hinein" und verzichtete vorsätzlich auf Präzision und Logistik. Vielleicht geht später deshalb auch so vieles schief. Doch trotz aller Unbestimmtheit braucht die Gruppe ein Ziel – und Waffen, um es zu erreichen.

Terrortreff in Gütersloh

Das erste Ziel ist schnell gefunden und aus heutiger Sicht recht pikant: Horst Mahler, später politisch rechtsaußen, gehört damals zum Kreis der Linksterroristen und steht vor Gericht. Brockmann und seine Freunde wollen den Vorsitzenden Richter in ihre Gewalt bringen und benötigen für das politische Kidnapping Waffen – die es beim großen Bruder Baader-Meinhof (BM) reichlich gibt.

Da seine Genossen dort unerwünscht sind, wird Heinz Brockmann zur Kontaktperson bestimmt und arrangiert in Gütersloh das erste Zusammentreffen – „freilich erst nach einem Privatbesuch bei seinen Eltern", berichtet der Spiegel: „Als Treffpunkt diente die Wohnung eines alten Schulfreundes, den Brockmann mit einer erfundenen Geschichte für die entscheidende Stunde von zu Hause weggelockt hatte. Dann, kurz vor 16 Uhr, klingelte es – wie abgemacht, viermal. In der Tür stand („Ich bin’s, Ina") Ina Siepmann.

Die Besucherin bemäkelte Brockmanns unverändertes und deshalb auffälliges Aussehen mit Bart und langen Haaren, fuchtelte aufgeregt mit ihrer Waffe herum, lud aber den Berliner Abgesandten trotzdem ein, mit ihr nach Hamburg zu reisen", so der Spiegel weiter.

Dort treffen sie Gudrun Ensslin und Andreas Baader. Brockmann hat den Eindruck, dass sich die RAF-Leute seine Bewegung einverleiben wollen. Später soll es immer wieder zu Unstimmigkeiten und Rivalitäten zwischen den Gruppen kommen, besonders, wenn es um das erbeutete Geld geht. Ab Oktober 1971 versucht Brockmanns Gruppe sich zunächst in Gefangenenbefreiung – und scheitert. Dafür gelingen mehrere Banküberfälle.

Eine Aktion endet jedoch mit dem Tod eines Unschuldigen und damit im Fiasko: Heinz Brockmann hat aus einem Feuerlöscher, Uhren, Wasserrohren und einem Unkraut-Ex und Zuckergemisch eine Bombe gebaut, die im Frühjahr 1972 im britischen Yachtclub in Berlin-Gatow hochgeht. Der Bombenanschlag soll der Sympathiebekundung mit der irischen Bevölkerung dienen – getötet wird ein deutscher Bootsbauer.

Die Festnahme

„Am 3. Mai 1973, zwischen 6 und 6.30 Uhr, drängten fünf Kriminalbeamte und zehn Schupos mit gezogenen Pistolen und MPs im Anschlag in die Dreizimmerwohnung Berlin-Steglitz, Schildhornstraße 8. Als Kriminalhauptkommissar Ribbek den Anarchisten aufforderte, seine Waffe abzugeben, wies Brockmann auf das Kopfkissen. Darunter lag eine geladene Smith-and-Wesson", beschreibt der Spiegel die Festnahme Brockmanns. 15 Monate hatte die politische Polizei nach ihm gefahndet, nach vier Monaten Haft beginnt er auszupacken – auch seiner damaligen Verlobten zuliebe.

Der Prozess

„Später untertauchen" lautet der Titel eines Prozessberichtes im Spiegel vom 10. Dezember 1973. Beobachter wittern einen „Geheimprozess" – denn seitdem sich der Anarchist Brockmann rasiert und zum Reden entschlossen hat, wird er als Kronzeuge für kommende Terroristenprozesse gehandelt. Das bedeutet, dass er sich bei den früheren Genossen nicht mehr blicken lassen kann. Im August 1975 wird er zum frühest zulässigen Termin, nach Verbüßung der halben Strafzeit, in aller Stille entlassen. Brockmann muss untertauchen.

Im Zeugenschutz

Am Ende verliert sich die Geschichte in Gerüchten. Brockmann soll kurz im Zeugenschutzprogramm gewesen sein, bevor er daraus ausstieg und zurück nach Gütersloh ging, wo er heiratete und Vater von Zwillingen wurde. Die Geschehnisse habe er nie verkraftet, er soll den Rest seines Lebens unter psychischen Problemen gelitten haben, heißt es. Neben den Berichten im Spiegel taucht sein Name in einigen Büchern zur RAF auf. Aus dem standesamtlichen Melderegister der Stadt wurde er gelöscht. Gestorben sei er schließlich, weil er sich an einer Kartoffel verschluckte.