In Deutschland spenden wieder mehr Menschen ihre Organe. Laut aktuellen Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) haben im Jahr 2023 965 Menschen nach ihrem Tod ihre Organe gespendet - demgegenüber stehen allerdings knapp 8.500 Menschen, die auf eine Transplantation warten. Im Vergleich zum Vorjahr gab es laut DSO somit rund elf Prozent (2022: 869 Spenden) mehr Organspender.

Mit Blick auf die EU landet Deutschland mit diesen Werten allerdings trotzdem nur im hinteren Mittelfeld. So spenden die Spanier mit 46 Spendern je 1 Million Einwohner mehr als viermal so häufig ihre Organe als die Deutschen. Die kommen nur auf einen Schnitt von 11,4 Spendern je 1 Million Einwohner, so die DSO.

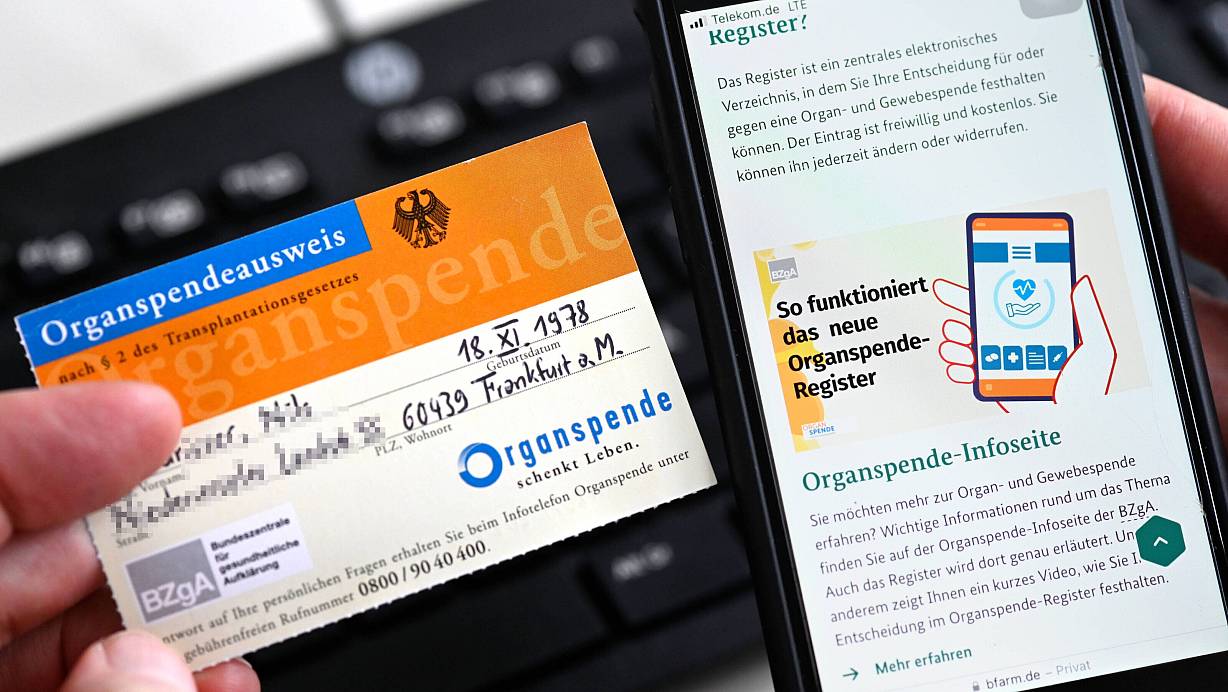

Dabei kann jeder schnell, einfach und kostenlos entscheiden, seine Organe zu spenden. Seit dem 18. März 2024 gibt es neben dem Organspendeausweis noch das Organspenderegister, das die Verfahren noch weiter vereinfachen soll. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Organspende im Überblick:

Was regelt der Organspendeausweis?

Der Besitzer des Organspendeausweises kann mittels weniger Angaben einer Organspende oder Gewebespende uneingeschränkt zustimmen oder sie kategorisch ablehnen. Zudem kann er nur bestimmte Organe oder Gewebe für eine Spende freigeben.

Möchte der potenzielle Organspender die Entscheidung nicht sofort und nicht allein treffen, kann er auch eine angehörige Person bestimmen, die im Fall eines Hirntodes über eine Spende entscheiden darf.

Es ist dabei möglich, jede Entscheidung jederzeit zu ändern. Dazu müssen lediglich ein neuer Ausweis angefertigt oder die Angaben geändert werden.

Wie wird der Organspendeausweis beantragt?

Es gibt viele Wege, einen Organspendeausweis zu erhalten. Eine ärztliche Voruntersuchung ist bei all diesen Optionen nicht nötig.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) verschickt den Ausweis als Plastikkarte oder in Papierform nach Hause – auf Wunsch auch in anderer Sprache.

Alternativ können die benötigten Daten online unter www.organspende-info.de angegeben werden; der Ausweis kann dann ausgedruckt werden.

Auch in vielen Apotheken, bei Hausärzten, in Krankenhäusern, Krankenkassen und städtischen Behörden wie Einwohnermeldeämtern liegen Organspendeausweise zum Ausfüllen aus. Dokumentieren lassen muss man die Ausstellung eines Ausweises nicht.

Was kann einen Organspendeausweis ungültig machen?

„Wenn sich die Angaben widersprechen oder nicht ersichtlich wird, was der Wille der verstorbenen Person war, ist der Organspendeausweis nicht gültig“, so Martin Dietrich, Kommissarischer Direktor der BZgA. „In diesem Fall kommt es nicht zu einer Organspende oder Gewebespende.“

Auf dem Organspendeausweis sollte daher nur eine einzige Auswahl angekreuzt werden. Das Ausfüllen sollte sorgfältig erfolgen. Auch eine Unterschrift des Spenders darf nicht fehlen – erst sie macht den Ausweis gültig.

Wo muss der Organspendeausweis aufbewahrt werden?

Organspender sollten den Ausweis sowohl als Plastikkarte als auch als Papierausweis unbedingt jederzeit bei sich führen, etwa im Portemonnaie. So ist gewährleistet, dass er sofort gefunden wird.

Organspender sollten ihre Angehörigen und Vertrauenspersonen ebenfalls über ihren Willen informieren, da diese befragt werden, wenn der Patient nicht mehr selbst ansprechbar ist (etwa wenn der Hirntod eingetreten ist) und keine schriftliche Erklärung zur Organspende beziehungsweise Gewebespende abgegeben hat.

Sollte der Organspendeausweis im Urlaub mitgeführt werden?

Ja, dazu rät die BZgA. Wer sich gut vorbereiten möchte, nimmt sogar eine Variante in der Sprache des Urlaubslandes mit. Dieser kann auf der Webseite des BZgA heruntergeladen werden.

Hintergrund ist, dass im Urlaubsland andere Gesetze zur Organspende gelten können. Etwa in Spanien, Frankreich oder Italien gibt es die Widerspruchslösung. Bedeutet konkret, dass im Fall eines Hirntodes jeder dort Organspender ist, der nicht aktiv widersprochen hat.

Zwei widersprüchliche Organspendeausweise – welcher ist im Ernstfall gültig?

Den ersten Ausweis verbummelt, einen zweiten ausgefüllt – das kann passieren. Aber: Was gilt, wenn nach dem Hirntod zwei Organspendeausweise auftauchen, die Unterschiedliches aussagen?

„Es gilt die zuletzt dokumentierte Entscheidung und damit der Organspendeausweis mit dem jüngeren Datum“, so Martin Dietrich.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte das alte Kärtchen oder die alte Plastikkarte bei Erhalt des neuen Ausweises vernichten.

Darf ein Organspendeausweis im Nachgang verändert werden?

Ja. Da die eigene Entscheidung allein auf dem Organspendeausweis dokumentiert wird, kann sich jederzeit umentschieden werden – ohne dies melden oder irgendwo dokumentieren zu müssen.

In einem zentralen Register des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) können sich potenzielle Organspender zudem freiwillig und kostenlos registrieren.

Was ist das Organspenderegister?

Das Register ist Teil eines Gesetzes, das der Bundestag 2020 nach einer Initiative einer Abgeordnetengruppe um die heutige Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beschlossen hatte. Ziel sei die „Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende“. Dafür sollen mehr regelmäßige Denkanstöße organisiert werden – und auch leichtere Möglichkeiten, eine Entscheidung zu dokumentieren.

Wer ab 16 Jahren einen Personalausweis beantragt, ihn nach zehn Jahren verlängert oder sich einen Pass besorgt, soll im Amt Info-Material bekommen. Hausärzte sollen zudem Patienten bei Bedarf alle zwei Jahre ergebnisoffen über Organspenden aufklären.

Wie funktioniert das Organspenderegister?

Eingerichtet ist das Portal unter der Adresse: www.organspenderegister.de beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. In Betrieb gehen soll es schrittweise: Seit 18. März können sich Spendenwillige bereits freiwillig mit ihrem Personalausweis (mit Online-Funktion (eID)) eintragen.

Im zweiten Schritt zum 1. Juli 2024 sollen Kliniken, die Organe entnehmen, im Register Erklärungen suchen und abrufen können. Bis spätestens 30. September 2024 soll es dann möglich werden, sich auch einfacher über Apps der Krankenkassen eintragen zu können.

Was kann alles im Organspenderegister angegeben werden?

Freiwillig eintragen können sich alle Personen ab dem 16. Lebensjahr. Dabei stehen ihnen fünf Optionen zur Auswahl:

- „Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden“

- „Ja, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe“

- „Ja, ich gestatte dies, ich möchte jedoch nur bestimmte Organe/Gewebe zur Spende freigeben“

- „Über ja oder nein soll dann folgende Person entscheiden“

- „Nein, ich widerspreche der Entnahme von Organen oder Geweben“

Die Einträge und die Auswahl der Spenderorgane können jederzeit geändert oder gelöscht werden.

Wird der Organspendeausweis mit dem Register nun überflüssig?

Nein! Jeder kann seine persönliche Entscheidung auch weiterhin auf einem Blatt Papier, in einer Patientenverfügung oder auf Organspendeausweisen festhalten und so das Leben anderer Menschen retten. Das Register soll lediglich dafür sorgen, dass die getroffene Entscheidung auch wirklich umgesetzt wird. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) argumentiert, dass Papiere immer verloren gehen können und somit auch der Wunsch des Verstorbenen.

Auch Angehörige werden entlastet, da sie im Ernstfall keine Entscheidung mehr treffen müssen.

Generell gilt: Egal ob auf Papier oder digital, es zählt immer die jüngste Entscheidung.

Was hat es mit dem Organspendetattoo auf sich?

Das Organspendetattoo soll die Zustimmung des jeweiligen Trägers zur Organspende beziehungsweise Gewebespende symbolisieren und zugleich Menschen über das Thema ins Gespräch bringen. So wünscht es sich der gemeinnützige Verein Junge Helden, der die Kampagne „Opt.Ink“ auf den Weg gebracht hat.

Das Motiv, bestehend aus einem Kreis und zwei Halbkreisen, gilt allerdings nicht als offizielles Dokument. Viel eher kann es Angehörigen die Entscheidung nach dem Hirntod des Trägers erleichtern, sollten diese nicht ohnehin schon in die Entscheidung des Verstorbenen mit einbezogen worden sein.

Lesen Sie auch: Bielefelderin sticht Tattoos, die Leben retten sollen

Wann darf eine Organspende durchgeführt werden?

Grundbedingung ist, dass der Hirntod des potenziellen Spenders zweifelsfrei festgestellt wird. Das bedeutet, dass bei einer verstorbenen Person „der unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktionen (Hirntod) festgestellt worden ist“, wie die BZgA auf ihrer Website angibt.

Erst dann können Ärzte veranlassen, dass Organe oder Gewebe transplantiert werden. Festgelegt sind die Regeln einer solchen Transplantation im sogenannten Transplantationsgesetz aus dem Jahr 1997.

Bevor es zu einer Transplantation nach dem Hirntod kommen kann, muss der Verstorbene der Organspende allerdings zustimmen – etwa mit dem Organspendeausweis. Eltern haben kein Mitspracherecht, sobald der Verstorbene das 16. Lebensjahr erreicht hat. Eine Altersobergrenze gibt es nicht. Dieses Verfahren wird auch Zustimmungsregelung genannt.

Immer wieder wird in Deutschland diskutiert, ob nicht die sogenannte Widerspruchsregelung eingeführt wird, wie es sie beispielsweise bereits in Spanien, Frankreich, Italien, Irland und Österreich gibt. Hier müsste dann jeder Bürger ausdrücklich einer Organspende widersprechen, sonst zählt er automatisch als potenzieller Spender.

Welche gesundheitlichen Voraussetzungen müssen für eine Organspende erfüllt sein?

Auch wenn eine Person spenden möchte, gibt es keine Garantie dafür. Es ist wichtig, dass gespendete Organe und Gewebe für eine Transplantation geeignet sind. Über die Organentnahme entscheiden Ärzte.

Spenderorgane, die die Prüfung nicht bestehen, werden nicht übertragen. Entscheidend für die Organentnahme ist nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nicht das kalendarische Alter des Spenders, sondern das biologische, also der Zustand der Organe und Gewebe.

Auch der allgemeine Gesundheitszustand des Verstorbenen spielt eine Rolle. Bei einer akuten Krebserkrankung oder einer HIV-Infektion werden Organe nicht transplantiert. Bei anderen Erkrankungen entscheiden die Ärzte, ob eine Organspende dennoch infrage kommt und sie so das Leben eines anderen Menschen retten können.

Welche Organe können gespendet werden?

Das ist gesetzlich streng geregelt. In Deutschland gelten Herz, Lunge, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Darm als Spenderorgane und dürfen somit für eine Organtransplantation freigegeben werden.

Als Gewebe gelten: Horn- und Lederhaut der Augen, Herzklappen, Haut, Blutgefäße, Knochen-, Knorpel- und Weichteilgewebe sowie Gewebe, das aus der Bauchspeicheldrüse oder der Leber gewonnen wird.

Geregelt und dokumentiert ist all das im Transplantationsgesetz.

Gibt es eine Pflicht zur Organspende?

Nein. Ein Gesetzesentwurf vom ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der in diese Richtung ging, fand 2022 keine Mehrheit im Bundestag.

Am 1. März 2022 trat allerdings die Gesetzesänderung zur Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Kraft, die aber keinen Einfluss auf die Entscheidungslösung in Deutschland hat. Ziel ist die intensivere Aufklärung.

Dazu zählt auch das zentrale Organspenderegister. Zudem sollen Bürger regelmäßiger über die Organspende aufgeklärt werden. Dies soll sowohl über ärztliche Aufklärungsgespräche als auch über Aufklärungsmaterialien und die Besprechung in Erste-Hilfe-Kursen erfolgen.

Welche Rechte haben Ärzte und Verwandte bei der Entscheidung?

Beide müssen den Willen des Verstorbenen befolgen, der zum Beispiel im Organspendeausweis oder in einer Patientenverfügung festgehalten ist. Ist er Organspender, werden seine Organe, die für eine Spende infrage kommen, nach dem Hirntod entnommen. Gleiches gilt für eine Gewebespende.

Ist er hingegen nicht bereit, Organe im Todesfall zu spenden, dürfen Ärzte, Verwandte oder andere Vertrauenspersonen dies auch nicht veranlassen. Ist der Wille des Verstorbenen nicht klar beziehungsweise nirgendwo festgelegt, so entscheiden die nächsten Angehörigen nach ihren Vorstellungen. Ärzte können dafür Aufklärung leisten und die Angehörigen beraten.