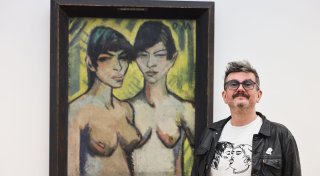

Kreis Paderborn. Es ist eine illustre Reihe von Expressionisten, deren Werke im Burgsaal des Kreismuseums Wewelsburg bei Büren ausgestellt sind: Bilder von Max Beckmann, Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker, Emil Nolde, Wassily Kandinsky oder Paul Klee sind dort bis 10. April in der Sonderausstellung "entartet – zerstört – rekonstruiert" zu sehen.

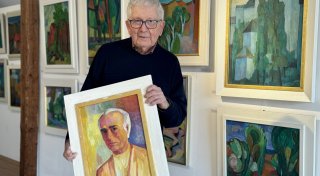

Sie stammen aus der Sammlung Cohen-Umbach-Vogts aus dem badischen Lörrach. Mit den Kunstwerken verknüpft sind die Schicksale der drei Sammler: Eine bewegende Geschichte, eingebettet in Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Zu sehen sind in den Gemeinschaftprojekt des Kreismuseums mit dem Stadtmuseum Brakel die Vertreter der drei wichtigen expressionistischen Künstlergruppen Blauer Reiter, Brücke und Junges Rheinland, vornehmlich wertvolle Druckgrafiken.

"Entartete Kunst" in Himmlers geplantem Ideologiezentrum

53 Bilder vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre. Mit diesem Projekt wird ein Ausschnitt der badischen Sammlung, die insgesamt etwa 500 Werke umfasst, in dieser Form erstmals in NRW gezeigt: Nach dem Stadtmuseum Brakel (Oktober bis November 2010) mit seinem Leiter Dirk Brassel ist die Wewelsburg die zweite Station, erklärt die stellvertretende Museumsleiterin Kirsten John-Stucke.Sie weist auf die besondere Verknüpfung von Expressionisten und Wewelsburg hin: Der bei den Nazis als entartete Kunst bezeichnete Expressionismus ist in den Räumen der Wewelsburg ausgestellt, wo einst Himmlers SS ein ideologisches Zentrum errichten wollte.

Zur Ausstellung "entartet - zerstört – rekonstruiert" bieten die Museumspädagogen für Schüler ab der neunten Klasse eine Kombination des Ausstellungs-Rundganges mit dem Besuch der neuen Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 bis 1945 an.

Auskunft gibt es unter Tel. (02955) 7 62 20. Das Kreismuseum setzt zudem die Kooperation mit den Westfälischen Kammerspielen Paderborn fort: Am 2. März, 9. März und 15. März lesen die Schauspieler Johannes Hoffmann und Johannes Mölders Tagebuch-Notizen und Briefzitate von Ernst Barlach und Max Beckmann aus den Jahren des Dritten Reiches.

Begleitprogramm:

- 13. März und 27. März, jeweils 15 Uhr Führungen

- 20. März, 15 Uhr: Lesung der Westfälischen Kammerspiele mit Hoffmann und Mölders

"Expressionismus sollte bei den Nationalsozialisten eigentlich die neue deutsche Kunstrichtung werden", berichtet Kreisdirektor Heinz Köhler. Das Gegenteil war der Fall: Die Kunstrichtung wurde von den Nazis als entartet diffamiert und zerstört, ihre Künstler und Sammler verfolgt und geächtet. So erinnert die Ausstellung in der Wewelsburg auch an die große Schau "entartete Kunst" von 1937 in München: Mit leeren Rahmen und dem Verweis "beschlagnahmt".

Wegen verbotener Leidenschaft an die Ostfront geschickt

Walter Cohen, seit 1914 Museumskustos und angesehener Kunsthistoriker in Düsseldorf, sammelte mit seiner Frau Margarete Umbach in den 1920er Jahren Werke zeitgenössischer Künstler, pflegte Freundschaften mit vielen und unterstützte sie, erklärt der wissenschaftliche Volontär Moritz Pfeiffer, der maßgeblich an der Wewelsburger Ausstellungsgestaltung mitgearbeitet hat. Von den Nationalsozialisten als Jude (wenn auch konvertiert) verfolgt, starb Cohen im KZ Dachau. Seine Frau, die sich von ihm hatte scheiden lassen und Richard Vogts, SA-Mitglied und Sohn eines Kunstmalers, heiratete, führte mit diesem das Vermächtnis Cohens weiter.Auch Vogts musste den Preis für seine verbotene Leidenschaft für den Expressionismus bezahlen: "Er wurde an die Ostfront abkommandiert, kam in russische Kriegsgefangenschaft – der Tragödie zweiter Teil", so Köhler. Margarete Umbach versuchte, die Sammlung während des Krieges im Elsass zu verstecken. Diese wurde jedoch fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg versuchte sie mit ihrem Mann Richard, das Lebenswerk Cohens zu rekonstruieren und in seinem Sinne fortzuführen.