Hattingen/Riesa. Jörn Riedesel ist ein Mensch, der die Natur liebt. Vor allem die Ruhr direkt vor seiner Tür hat es dem passionierten Angler angetan. Er engagiert sich für den Umweltschutz, nimmt an Müllsammelaktionen teil, stellt am Flussufer gemeinsam mit Jugendlichen Nistmöglichkeiten für Vögel auf. Im Hattinger Angelsportverein Henrichshütte ist der 73-Jährige ein geachtetes Mitglied mit enormem Fachwissen. Einer, zu dem junge Angler aufschauen können.

Kein Wunder also, dass Jörn Riedesel irgendwann in den Vorstand des Landesverbands Westfälischer Angelfischer aufgestiegen ist. Als zweiter Vorsitzender repräsentiert er die rund 17.500 Mitglieder der etwa 150 angeschlossenen Vereine. Menschen, die den eifrigen Rentner kennen, beschreiben ihn als freundlich und sozial.

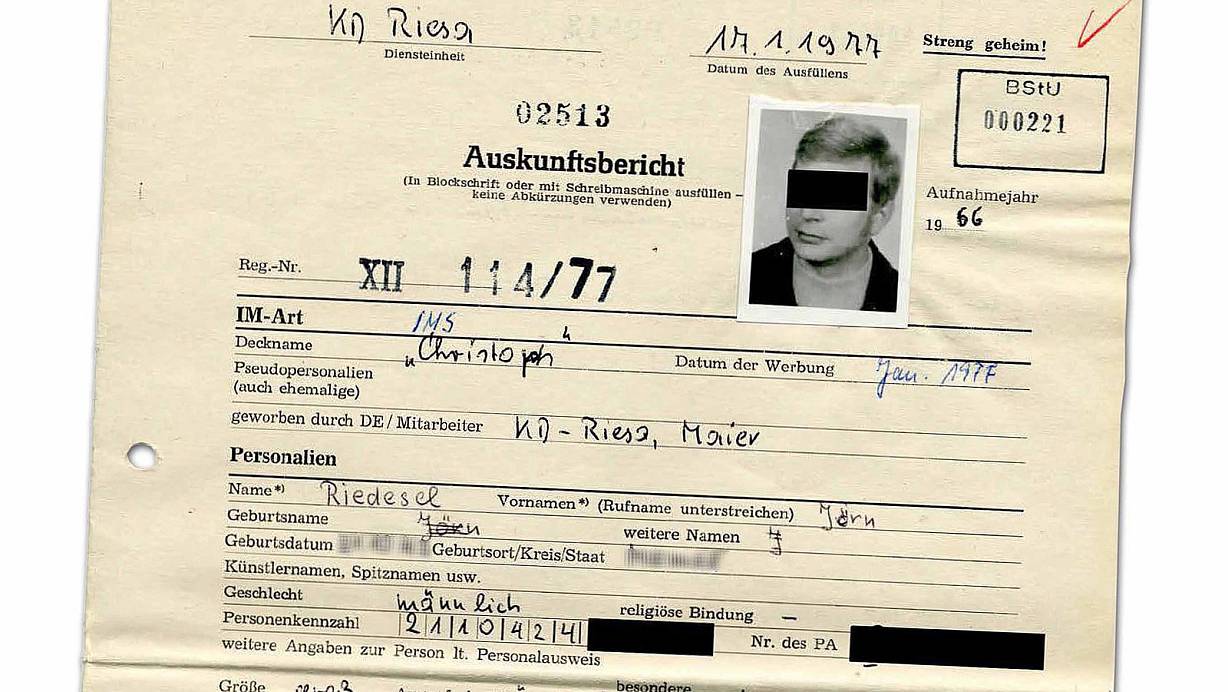

Jetzt aufgetauchte Akten aus der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin aber zeichnen ein anderes Bild von Jörn Riedesel, der in den 60er und 70er Jahren in der DDR lebte und erst 1979 nach Nordrhein-Westfalen zog. Als „IM Christoph" soll er zwischen 1976 und 1981 im Verborgenen mit dem DDR-Geheimdienst kooperiert haben. Die fast 300 Seiten starke Akte berichtet davon, wie „IM Christoph" im sächsischen Riesa Freunde und Bekannte verriet und auch dabei half, Menschen ins Gefängnis zu bringen. Dabei gilt Jörn Riedesel, Sohn eines Pfarrers, bis heute als einer der Menschenrechtler von Riesa. Wie passt das zusammen?

Damals in den 60ern kehrt der 17-jährige Jörn Riedesel dem Elternhaus in Wuppertal den Rücken und wandert auf eigene Faust in die DDR ein. „Aus Abenteuerlust", schreibt er in einem Brief. Die Stasi notiert, der überzeugte Pazifist wolle sich dem Wehrdienst in der BRD entziehen.

„Wir haben schon damals vermutet, dass Jörn Riedesel Stasi-IM ist"

In der DDR absolviert Riedesel eine Dreherlehre, arbeitet in den 70er Jahren als Ofenkontrolleur im VEB Rohrkombinat Stahl- und Walzwerk Riesa. In der Industriestadt nahe Dresden leben damals rund 50.000 Menschen.

Doch die Ernüchterung im real existierenden Sozialismus folgt einige Jahre nach dem Mauerbau. Riedesel werden Besuchsreisen in den Westen verwehrt, die Einreise seiner Eltern in die DDR ist nur unter erschwerten Bedingungen möglich, schreibt er in einem Hilfegesuch an die Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt am Main. Auch dass Riedesel – mittlerweile verheiratet und zweifacher Vater – mit seiner Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben muss, schürt die Unzufriedenheit. Im Oktober 1975 stellt er einen Ausreiseantrag.

Obwohl sich die DDR durch Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki wenige Monate zuvor der Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet und somit auch der Reisefreiheit für ihre Bürger zugestimmt hat, lehnt der Staat Ausreisewünsche grundsätzlich ab.

Riedesel schließt sich daraufhin der „Riesaer Petition zur vollen Erlangung der Menschenrechte" an. Insgesamt 79 Ausreiseantragssteller aus den Bezirken Dresden und Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, unterschreiben die Forderung des Initiators Karl-Heinz Nitschke, der sich auf die KSZE-Schlussakte stützt.

Die Bewegung wendet sich mit ihrem kollektiven Ausreiseantrag an die Vereinten Nationen, die BRD und an die Weltöffentlichkeit. Sie unterhält unter schwersten Bedingungen Kontakt zu westlichen Hilfsorganisationen und Journalisten, tritt ein ganzes Medienecho über die Menschenrechtsverletzungen in der DDR los. Die Riesaer Petition ist in Ostdeutschland die größte Bewegung seit den Aufständen vom 17. Juni 1953.

Das versetzt die Staatssicherheit damals in Alarmbereitschaft. Unterzeichner werden verfolgt, beobachtet, schikaniert. Einige verlieren ihren Arbeitsplatz und werden zu niederen Arbeiten gezwungen. Das Regime will die Gegner mundtot machen, ihre Verbindungen in den Westen kappen. Dafür werden Telefone abgehört, Wohnungen verwanzt, Postkontrollen angeordnet. Wer zu Westjournalisten oder „DDR-feindlichen" Organisationen wie der Gesellschaft für Menschenrechte Kontakt aufnimmt, muss damit rechnen, wegen Landesverrats, Staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme oder Staatsfeindlicher Hetze verurteilt zu werden.

Vielleicht ist es die Angst vor der Verhaftung, vielleicht aber auch die Hoffnung auf eine schnellere Ausreise, weshalb Riedesel laut Stasi-Akten am 12. September 1976 selbstständig die Kreisdienststelle des MfS in Riesa aufsucht und einen beabsichtigten Besuch von drei Petenten beim ARD-Korrespondenten Lothar Loewe in Ostberlin verrät.

Riedesel als Insider der Riesaer Menschenrechtsbewegung ist wichtig für den Geheimdienst. Er soll angeworben werden, gilt zunächst als Kandidat. Ab Januar 1977 wird er dann offiziell als IM geführt. Allein bis dahin kommt es laut Akten zu 23 Treffs mit Riedesel, in denen er regelmäßig über die Vorhaben einzelner Petenten berichtet.

Unter anderem soll er verraten haben, wo der mittlerweile inhaftierte Karl-Heinz Nitschke belastendes Beweismaterial über dessen Verbindungen in die BRD versteckt hält. Dank dieses Fundes kann die Stasi einen Prozess gegen Nitschke vorbereiten, der eine Verurteilung von bis zu zehn Jahren vorsieht.

Riedesel erhält weiter den Auftrag, durch zielgerichtete Informationen „Misstrauen und Unsicherheit in die Gruppe zu tragen". Laut Akten übernimmt er Briefe von Vertrauten. Statt sie jedoch außerhalb Riesas in die Briefkästen zu werfen, übergibt er sie offenbar der Staatssicherheit. „Durch den Einsatz des Kandidaten wurde die in Riesa existierende Gruppe im wesentlichen (...) zerschlagen", lobt die Stasi. Und: „Durch sein vorhandenes Vertrauen zu allen Unterzeichnern der Petition war es möglich, zu insgesamt fünf Personen strafrechtlich-relevantes Material zu erarbeiten, welches eine jeweilige Festnahme dieser Personen ermöglichte."

Die Namen der verhafteten Personen in der Akte von „IM Christoph" sind geschwärzt. Fakt ist aber, dass damals mindestens 16 Petenten verhaftet, einige bis zu fünf Jahren Haft verurteilt werden.

Von alldem will Jörn Riedesel nichts wissen. Er bestreitet, jemals für den DDR-Geheimdienst gearbeitet zu haben. „Ich habe keine Vergangenheit als IM der Staatssicherheit", behauptet er gegenüber dieser Zeitung.

Eine schriftliche Verpflichtungserklärung hat Riedesel nie unterzeichnet. Das hält die Stasi „aufgrund der hohen Aktivitäten bei der Trefftätigkeit und der sich daraus ergebenden guten operativen Ergebnisse" auch nicht für notwendig. Auch, weil es diesen schriftlichen Beweis nicht gibt, spricht Riedesel von Verleumdung. Dass die Stasi im Auskunftsbericht eine falsche Augenfarbe und ein damals zehn Jahre altes Porträtfoto verwendete, führt er als begründete Zweifel an der Echtheit der Unterlagen an.

Klar ist allerdings auch: „Wenn wir auch nur geringe Zweifel an der Echtheit dieser Akte hätten, würden wir sie nicht herausgeben", sagt ein Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde. Ein offizielles Statement zu einzelnen Fällen gibt die BStU grundsätzlich nicht ab.

Auch in der Stasi-Akte von Karl-Heinz Lange, damals Petent in Riesa, finden sich Berichte von IM Christoph. Auf Lange setzt die Stasi insgesamt ein Dutzend inoffizielle Mitarbeiter an. Obwohl der Kranfahrer einer Verhaftung knapp entgeht, muss er in den 70er Jahren ein wahres Martyrium durchleben.

Er darf aus politischen Gründen seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, wird zeitweise unter Hausarrest gestellt, muss stundenlange Verhöre über sich ergehen lassen. Sieben Jahre wartet die Familie unter diesen Bedingungen auf ihre Ausreise. „Wir haben schon damals vermutet, dass Jörn Riedesel IM war", sagt Lange. Als er eine Anfrage an die Stasi-Unterlagenbehörde stellt, wird sein Verdacht offiziell bestätigt.

Im Gegensatz zu Karl-Heinz Lange darf IM Christoph bereits 1979 mit seiner Familie in die BRD ausreisen – Dank der bisherigen inoffiziellen Mitarbeit. „Zum Abschied wurde mit dem IM eine Flasche Sekt auf die Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit für das MfS und die perspektivische Zusammenarbeit getrunken", heißt es im Treffbericht.

Die Stasi erhofft sich von Riedesel aus dem Westen Informationen über die SPD, zu der dessen Familie enge Kontakte besitzt. Als Legende für seine Übersiedlung in die BRD nutzt das MfS deshalb auch den Einsatz des SPD-Bundestagsabgeordneten Adolf Scheu, der Honecker mehrfach darum bittet, die Familie Riedesel ausreisen zu lassen.

Nach der Ausreise kommt es laut Akten noch zu vereinzelten Treffs zwischen Riedesel und dem MfS. Am 27. August 1981 vermerkt die Stasi: „Der IM ist an einer weiteren Zusammenarbeit nicht mehr interessiert, hat Angst vor Repressalien seitens der BRD und möchte in Frieden weiterleben."

Fünf Menschen ins Gefängnis bringen und einfach weiterleben? Für Karl-Heinz Lange ist das ein unerträglicher Gedanke: „Jemand, der das Vertrauen von Menschen derart missbraucht und in Kauf genommen hat, dass diese Menschen hohe Haftstrafen bekommen – so jemand kann doch nicht einen Verband mit vielen Tausend Mitgliedern repräsentieren. Er muss sofort zurücktreten", fordert er mit Blick auf Jörn Riedesels Funktion im Fischereiverband.