„Wir waren hier“ ist ein Album über das, was bleibt, wenn die Menschheit verschwunden ist. Wie stellen Sie sich das Ende vor?

MAX RIEGER: Ich hatte dazu ein Gedankenspiel: Egal, was passiert, von der Zivilisation und den ganzen Errungenschaften der Menschheit bleibt ganz am Ende nur eine Gesteinsschicht im Sediment, an der man ablesen kann, wann was war. Mehr ist es nicht.

Haben Sie persönlich ein Endzeitgefühl?

RIEGER: Ich glaube nicht, dass ich es mir einbilde, aber ich habe schon den Eindruck, dieses übergreifende Gefühl schwingt mit im Tagespolitischen, in der Zeit, in der wir leben. Ich würde nicht behaupten, dass dies per se mein Lebensgefühl ist. Ich mache es nur sichtbar.

Haben Sie sich im Vorfeld genau überlegt, wie man Ihre emotionalen Zustände und düsteren Visionen unmittelbar in Klang umsetzen kann?

RIEGER: Wir gehen beim Schreiben sehr intuitiv vor. Da wird jetzt nicht viel über die Musik geredet oder etwas am Klemmbrett entworfen, sondern die Songs entstehen einfach, und die Texte parallel dazu.

Wollten Sie einen unverwechselbaren Sound haben?

RIEGER: Die Aufgabenstellung ist eher, etwas Authentisches zu machen. Das Ganze ist automatisch eigenständig, sobald man zulässt, dass es so klingt wie man selbst klingt.

In „Achtzehn“ versetzen Sie sich zurück in Ihre Jugend. Zitat: „Ich will nie mehr 18 sein“/„Ein Hoch auf die Jugend. Zum Glück ist sie vorbei“.

RIEGER: Ich glaube, die Wünsche und Ängste von Jugendlichen sind zu jeder Zeit legitim gewesen und haben immer eine ähnliche Intensität. Unsere Eltern sind mit dem Selbstverständnis aufgewachsen, dass es ihren Kindern noch besser gehen wird als ihnen. Das habe ich mitgegeben bekommen. Aber dann haben wir gemerkt, dass es vermutlich nicht so sein wird. Ich will heute wirklich kein 18-Jähriger mehr sein, denn die werden auf jeden Fall schlechter leben als ihre Eltern. Deswegen finde ich jede Reaktion darauf beziehungsweise Flucht davor legitim.JULIAN KNOTH: Die andere Seite der Münze ist, dass ich ein bisschen neidisch bin auf die nächste Generation von Leuten, die aus dem Umfeld kommen, in dem wir angefangen haben. Die ist nämlich viel bewusster und legt wert auf einen netten, gesunden Umgang miteinander.

Ist die Zeile „Auf der Flucht vor der Wirklichkeit“ auch eine Anspielung darauf, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung misstrauisch gegenüber Regierung, Politik, Wissenschaft oder den Medien ist?

KNOTH: Für mich ist das eher ein privater Satz. Es geht darum, welche Umwege man manchmal bereit ist zu gehen, um sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen, aber natürlich auch mit der Lage der Welt. Realitätsflucht ist manchmal aufwändiger als sich mit dem eigentlich Problem auseinanderzusetzen. Es geht hier eher um das Kleine als um das ganz Große. Aber dessen Auswirkungen sind natürlich auch im Privaten spürbar.

„Es gibt nicht Gut oder Böse, es ist viel komplizierter.“

Wollen Sie mit Ihren Songs auch ein bisschen ermahnen?

RIEGER: Nein, ermahnen auf gar keinen Fall. Es gibt auf dem Album den Song „Das Glas zerbricht und ich gleich mit“. Darin geht es um die Bevölkerungsschicht, die aktiv die Augen vor den Problemen der Welt verschließt. Einen anklagenden Song fände ich aber daneben. In solch einem Text muss immer auch etwas drin sein, das man selbst in sich hat, weil viele Herzen in einem schlagen. Es gibt nicht Gut oder Böse, es ist viel komplizierter.

Sind die meisten Menschen verantwortungsbewusst oder eher kapitalistische Zombies?

RIEGER: Das ist ein bisschen krass ausgedrückt. Ich glaube, dass alles in allem zusammenkommt in einer ganz großen Widersprüchlichkeit. Dem kann man nicht entfliehen. Ich ändere die Welt nicht, indem ich im Biosupermarkt einkaufe. Das Leben „richtig“ zu führen ist nicht einfach. Man kann es versuchen, aber macht es das besser? Ich weiß es nicht.KNOTH: Es geht uns nicht um ein Anklagen. Im besten Fall schaffen wir es, dass jemand, der dieses Lied hört, einmal nachdenkt. So wie wir das selber auch machen. Diese Widersprüche muss man auch aushalten. Das ist eine Herausforderung für uns alle.

Julian Knoth, Sie sind in Stuttgart stellvertretender Bezirksbeirat. Was tun Sie da genau?

KNOTH: Ein Bezirksbeirat kann auf kommunalpolitischer Ebene bestimmte Dinge entscheiden. Zum Beispiel darüber, wo die Außengastronomie Tische hinstellen darf und wo nicht. Oder über eine Straße, die zurückgebaut werden muss. Wenn ich schon in Stuttgart bleibe, möchte ich auch etwas von meiner eigenen Kapazität und Kraft mit einbringen. Ich habe Respekt vor Menschen, die Kommunalpolitik machen, aber mir persönlich würde das zu viel Kraft rauben. Ich habe einen etwas anderen Weg gefunden, mich einzubringen: Ich möchte Leuten Türen öffnen, die zehn Jahre jünger sind und in Stuttgart gute Musik machen.

Geht es bei Die Nerven darum, negative Zustände in positive Energie umzuwandeln?RIEGER: Ja, so kann man es beschreiben.

KNOTH: In den besten Momenten gelingt uns das – für uns selber und auch für das Publikum. Das ist das Tolle an der Kunst beziehungsweise am Musikmachen.

Kann Kunst die Welt retten, kann sie den Konsumenten aktiv werden lassen, um etwas zu verändern?

RIEGER: Kunst kann die Sinne schärfen und neue Perspektiven eröffnen. Die Zeit, die man zum Beispiel am Handy herumhängt, ist für mich nicht erfüllend.

KNOTH: Kunst kann auch provozieren und zum Nachdenken anregen. Sie kann einen dazu bringen, sich mit sich selbst und seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Man kann abschalten und sich in Kunst verlieren. Es geht ja auch um die schönen Dinge.

Kulturpessimisten behaupten, die Rockmusik von heute sei oft sehr brav.

KEVIN KUHN: Es gibt heute so viele Splitter- und Interessengruppen. Es gibt inzwischen für alles einen Markt. Ich kenne mich gar nicht mehr aus, welche Strömung gerade wieder angesagt ist.KNOTH: Künstlerisch ist es total reizvoll, dass man sich an allem bedienen und alles zusammenwerfen kann. Dadurch entstehen neue Sachen. Man muss sich nicht mehr entscheiden, ob man nun eine Punk- oder eine Hiphop-Band ist. Heute ist es nicht mehr schwarz-weiß.

Hat der Begriff „Indie“ eigentlich noch eine Bedeutung?

KUHN: Überhaupt nicht. Man müsste mal herausfinden, wie viele Acts bei diesen kuratierten Indie-Deutschland-Playlists tatsächlich bei Majors unter Vertrag stehen und über Sublabels als Indie vermarktet werden. Dieser Begriff ist komplett obsolet geworden. Er war vielleicht vor 30, 40 Jahren von Bedeutung, als es noch klare Untergliederungen gab.KNOTH: Das ist auch nicht die Schublade, in die ich uns gern stecken würde.

„Wir waren hier“ ist Ihr viertes Album bei Glitterhouse, einem der ältesten Indie-Labels in Deutschland. Hat man dort noch völlige künstlerische Freiheit?

RIEGER: Es gibt sicher auch viele Bands, die unter Leistungsdruck stehen. Aber wir haben uns dem schon sehr früh verweigert und versucht, unser eigenes Ding zu machen. Das kann funktionieren, wenn man auf einem gewissen Level bleibt. Man muss sich dann auch bewusst machen, dass es eine gewisse Größe vielleicht nicht übersteigt. Ich kann schon verstehen, wenn Bands einen Hit forcieren, aber wenn das in die Hose geht, ist niemand glücklich.KUHN: Die Leute von Glitterhouse sind schon lange dabei und kennen den Markt sehr gut. Sie können alles gut einschätzen und schießen nicht übers Ziel hinaus. Schon in den ersten Gesprächen wurde uns maximale Kunstfreiheit versichert. Ich weiß aber nicht, ob wir bei denen ein Album wie Lou Reeds „Metal Machine Music“ abliefern könnten: Vier LP-Seiten einfach nur voller Gitarrenfeedback.

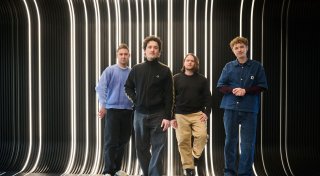

Über die Band

Die Nerven wurden 2010 in Esslingen am Neckar von Julian Knoth (Bass und Gesang) und Max Rieger als Lo-Fi-Band gegründet. Im Jahr 2012, unterzeichneten sie einen Vertrag bei This Charming Man Records und holten sich den Schlagzeuger Kevin Kuhn in die Band. Die Nerven rockten zahlreiche Festivals und waren die erste deutschsprachige Band, die beim renommierten US-Label Amphetamine Reptile Records veröffentlichte. Ihre Musik ist eine kraftvolle Mischung aus verschiedenen Punk- und Postpunk-Stilen, gespickt mit gesellschaftskritischen Texten.

Die Nerven live in Bielefeld

Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, Forum, Bielefeld;

Karten (27 €): NW und hier.