Herr Radkau, von Malwida von Meysenbug, die in Kassel zur Welt kam und in Rom starb, habe ich bisher noch nie gehört gehabt. Sie aber haben ihr jetzt eine Biografie gewidmet. Warum ihr?

JOACHIM RADKAU: Sie sagen, Sie hätten von dieser Frau noch nie gehört; das geht heute den meisten so. Doch eben dies erhöht gerade für mich neugierigen Historiker den Reiz dieser Neuentdeckung; und ich denke, das lohnt sich! Zuerst und vor allem: Diese Lebensgeschichte ist so spannend und so ergreifend! Immer wieder geriet ich dadurch in eine förmliche „Malwidamanie“, wobei mich die Malwida-Welt berauschte. Doch nicht nur dies. Malwida wurde durch ihre „Memoiren einer Idealistin“ international berühmt; und das Thema „Idealismus“ reizt mich schon seit meiner Studentenzeit.

Was macht Malwida, eine Frau des 19. Jahrhunderts, noch interessant für uns?

Gerade heute angesichts des Ukrainekrieges scheint mir Malwida eine neue Aktualität zu erlangen. Dies zugleich mit ihrem für eine Frau des 19. Jahrhunderts einzigartigen Netz transnationaler Beziehungen zu so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie dem russischen Revolutionär Alexander Herzen, zu dem „Feuergeist“ Mazzini, dem italienischen Freiheitskämpfer, und im Alter zu dem fünfzig Jahre jüngeren Romain Rolland um nur ein paar Persönlichkeiten aus ihrem Netzwerk zu nennen. Nach ihrem Tod 1903 klagt Carl Schurz, ihr Mitemigrant, später US-Innenministe: „Ihr Tod hat eine wirkliche Leere hinterlassen.“

Wie hat sie es geschafft, Zugang zu so vielen großen Persönlichkeiten wie Wagner, Nietzsche, Bülow und vielen anderen aufzubauen und zu halten?

Malwida war im Gegensatz etwa zu einer Bettina von Arnim, die durch ihre Eloquenz einem Goethe auf die Nerven fiel, eine gute Zuhörerin, ein ruhiger Pol in lebendiger Geselligkeit; sie verstand es immer besser, sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen. Sie schrieb: „Suche nie auf Kosten anderer zu gefallen oder zu glänzen. Unterdrücke lieber eine geistreiche Bemerkung, einen treffenden Witz, wenn Du weißt, jemand damit zu kränken.“ Umso besser verstand sie sich geistig in ihren vielen Briefen auszuleben: für den Historiker eine wundervoll sprudelnde Quelle! Stefan Zweig, von Romain Rolland inspiriert, schreibt von ihr: „Nationen und Sprachen sind diesem freien Geiste keine Grenze, der, ein Menschenmagnet, unwiderstehlich große Naturen vertrauend an sich zog.“ Auf den oft von Nervosität und Herzkrämpfen geplagten Richard Wagner wird ihre ruhige Ausstrahlung erlösend gewirkt haben – so wurde sie zu der engsten nichterotischen Frauenbeziehung dieses großen Komponisten. Der junge Nietzsche pries sie gar als „die beste Freundin der Welt“!

Sie bezeichnen sie im Untertitel Ihrer Biografie auch als Revolutionärin. Inwiefern war sie das und wie radikal war sie?

Um 1848 und danach war sie begeisterte Revolutionärin, und noch viel später brach in ihr, wie sie selber bekennt, die „alte Revolutionärin“ durch. Das beste Zeugnis ist ihr 1849 mit „heiligem Hass“ verfasstes Manifest „Ein Frauenschwur“, das 1850 veröffentlicht wurde und vermutlich dazu beitrug, die Polizei auf sie zu spitzen; Grundtenor: Nach dem Fehlschlag der Revolution der Männer ist die Stunde der Frauen gekommen. Wiederholt bezeichnet sie sich als „Fanatikerin“. Noch 1860 stellte ein österreichischer Polizeikommissar sie mit ihren Verbindungen sogar in eine Reihe mit Marx und Engels!

Sie war aber vor allem eine Frau des Wortes. Ihr Buch „Memoiren einer Idealistin“ wurde ein Bestseller. Was hat sie bewirkt mit diesem Werk?

Mit ihren Memoiren ermutigt sie Frauen, ihren eigenen Weg zu gehen, in vielen Fällen offenbar erfolgreich, nach der gewaltigen Resonanz zu urteilen. Da jubelt sie, jetzt bilde sich um sie eine „unsichtbare Gemeinde“. Doch nicht nur viele junge Mädchen, sondern auch der junge Nietzsche ist hingerissen: „Ich las lange Zeit nichts, was mich innerlich so umdrehte und der Gesundheit näher brachte.“ Dies Buch ist Lebenshilfe, nicht nur für Frauen!

Lohnt sich dessen Lektüre noch?

Oh ja, und wie!! Mein erstes Exemplar ist vom vielen Lesen schon so zerfleddert, dass ich mir längst ein neues zulegen musste. Malwida ist nicht nur Revolutionärin, sondern auch Poetin; von ihr gibt es viele zauberhafte Naturschilderungen – die Natur ist ihr lebenslang eine große Liebe. Doch auch pikante Seitenhiebe, über die man manchmal schlucken muss, wenn sie sich etwa über die „scheuslichen Furiengesichter“ gewisser englischer Frauen schüttelt, die „oft wahrhafte Hexen“ seien.

In welchem Sinne war sie eine Idealistin?

Sie glaubte ihr Leben lang an die Macht des Geistes, der Ideen – der Ideen des Guten und Gerechten. Doch auch Lernprozesse in ihrem Idealismus sind Leitmotive ihrer Lebensgeschichte: Immer neu strebt sie danach, ihren Idealismus von Illusionen zu läutern und mit Realität, nicht zuletzt naturwissenschaftlicher, zu kräftigen. Von einem ruhelosen gelangt sie zu einem erlösenden Idealismus, der das Ideal in keiner unerreichbaren Ferne, sondern in der eigenen Natur sucht. Und von einem Idealismus, der zu einer Verachtung der „gemeinen Masse“ führt, zu einem Idealismus der Menschenliebe – doch da gibt es Rückfälle. Ihre Biografie sollte zu keiner Hagiografie verführen!

Können wir von dieser Frau etwas für unsere aufgewühlte Zeit lernen, in der Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine gerade den Angriffskrieg nach Europa zurückgebracht hat?

Als der italienische Ministerpräsident Francesco Crispi, einst von Malwida als Freiheitskämpfer verehrt, 1896 Abessinien zu erobern sucht, schäumt Malwida vor Wut: Dieser Mann habe alle Qualen der Hölle verdient! Doch ihre Wut richtet sich nicht auf die Italiener insgesamt; ganz im Gegenteil: „Mein armes Italien, das durch abscheuliche Menschen wie Crispi & Co. ruiniert wird, verursacht mir vielen Schmerz.“ Wenn sie heute wieder auferstehen würde – und sie glaubte später als Buddhistin an die Wiedergeburt –, kann man sich unschwer ausmalen, wie sie über Putin reden würde, gerade auch, wenn sie ihn einst (wie ich) für ganz vernünftig gehalten hatte. Doch gewiss wäre sie von einer pauschal antirussischen Einstellung weit entfernt, sie mit ihrer Freundschaft zu Alexander Herzen – wenn auch mit dramatischen Spannungen –, die perfekt Russisch gelernt hatte.

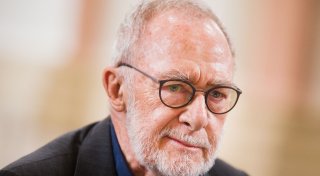

Der Autor

Joachim Radkau, Jahrgang 1943, lehrte als Professor bis 2009 Neuere Geschichte an der Universität Bielefeld. Bei Hanser sind erschienen: „Das Zeitalter der Nervosität (Deutschland zwischen Bismarck und Hitler, 1998)“, „Max Weber (Die Leidenschaft des Denkens, 2005)“ und „Theodor Heuss (2013)“. Im Januar 2017 erschien „Geschichte der Zukunft. Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland von 1945 bis heute“. Joachim Radkau lebt in Bielefeld. 2015 erhielt er den Einhard-Preis.

Das Buch

Joachim Radkau: Malwida von Meysenbug, 592 Seiten, Hanser Verlag, München 2022, 38 Euro.