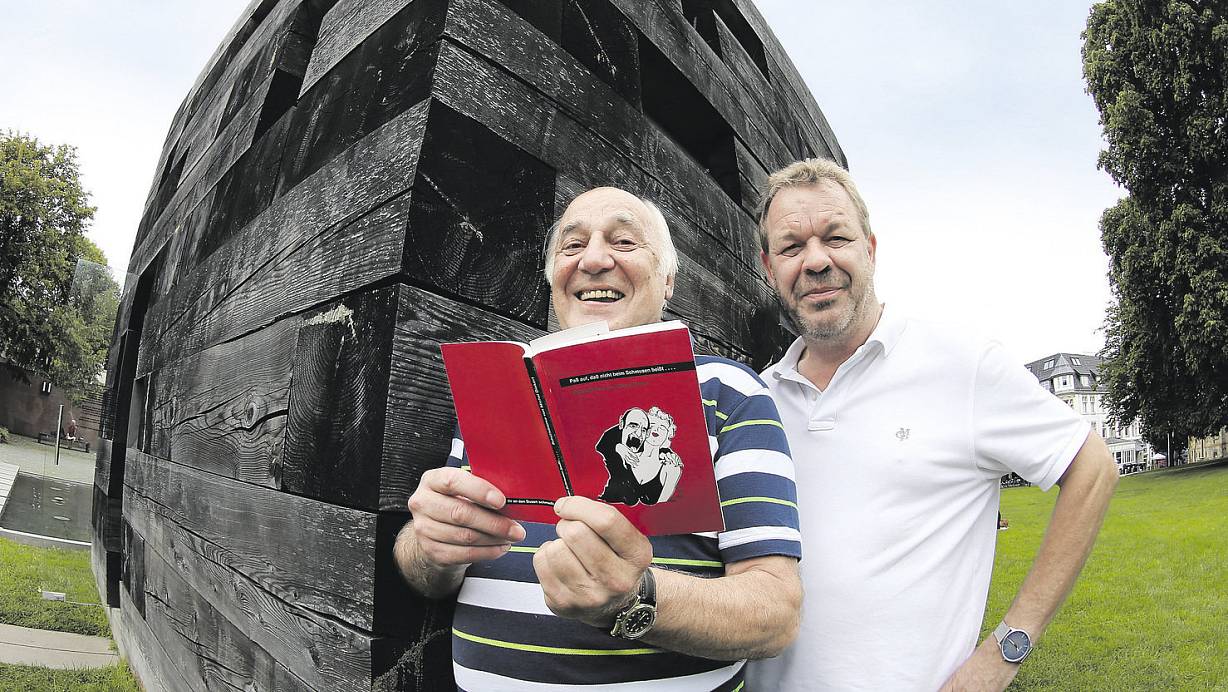

Bielefeld. Dieser Mann hat zwei Namen und viele Talente. Auf der einen Seite seiner Visitenkarte heißt er Dietrich Lemke. Die Karte weist ihn als Professor der Erziehungswissenschaften aus. „Seit 2008 im Ruhestand“, wie er betont. Auf der anderen Seite hat er die Buchstaben seines Namens zum Pseudonym Michel Diekert variiert. Der ist Musicus und Poet. Ein Mann also wie gemacht fürs Querdenken im zehnten Mittagsgespräch im Holzhaus.

Lemke, der im einstigen Stargard (Pommern) geboren wurde, legt auch gleich los. „Die Bielefelder Uni war einmal eine Heimstatt des Querdenkens, ist es aber nicht mehr“, sagt der emeritierte Professor für Schulpädagogik, der seit 1975 zunächst an der Pädagogischen Hochschule und dann an der Uni gelehrt und geforscht hat.

"Wir produzieren neue Formen von Dummheit an den Hochschulen"

Schuld an der Entwicklung sei die Bologna-Reform an den Hochschulen, ist sich Lemke sicher. „Durch die Verschulung des Studiums hat doch kein Student mehr Zeit, quer- oder frei zu denken“, sagt der 74-Jährige und fügt an: „Die Studenten sind seitdem dazu gezwungen, für eine unglaubliche Anzahl von Klausuren möglichst schnell viel Stoff auswendig zu lernen, Stress und Zeitnot aber sind die größten Feinde des freien Herumdenkens.“ Mit Folgen: Wer nur noch Platinen auswechsle, um sich von Klausur zu Klausur zu hangeln, der werde nicht mehr befähigt, sich anspruchsvolle Ergebnisse selbst zu erarbeiten, sei nicht mehr in der Lage, selbst zu Lösungen zu kommen und lerne so auch nichts mehr über den Weg dorthin, so Lemke.

Das „entdeckende Lernen“ habe vor der Reform im Zentrum gestanden, „nun aber züchten wir eine neue Form von Dummheit an den Unis“. Zudem würden immer mehr Fachbereiche – wie zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaft – mathematisiert. „Der Versuch, alle Wirtschaftsabläufe in Formeln zu fassen, führt zu einem Abheben von der Realität und das hat uns wiederum den neoliberalen Monokultur-Fetischismus beschert mit der Folge, dass niemand mehr querdenkt“, sagt Lemke, der einst in Kiel und Tübingen Latein, Griechisch und Philosophie bis zum „bitteren Ende“, wie er schmunzelnd sagt, studiert hat.

Für Lemke gibt es aus der Bologna-Reform nur einen Ausweg: zurück zu den ursprünglichen Strukturen der Universitäten. Zudem plädiert er für ein Wiedererstarken der „Selbstregierung der Wissenschaft“ und eine Abkehr von Hochschulräten, „die zu 50 Prozent auch noch von der Wirtschaft besetzt sein müssen.“ Die Hochschulen müssen auf Jahrzehnte hinaus denken, „da macht eine Besetzung von Aufsichtsgremien mit immer kurzatmiger agierenden Wirtschaftsvertretern doch gar keinen Sinn“, ist sich Lemke sicher, der sich zudem für bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für Studiengänge ausspricht, „damit Studienortswechsel erleichtert werden“.

Einer Medizinischen Fakultät an der Uni kann Lemke viel abgewinnen, „denn wir brauchen Mediziner-Nachwuchs.“ Der Fakultätsaufbau dürfe aber nicht zu Lasten der Geisteswissenschaften gehen, warnt Lemke, der sich insgesamt gegen die Privatisierung des Bildungswesens ausspricht, „weil Bildung nun mal Staatsauftrag ist.“ Private Anbieter, wie etwa die Waldorf-Schulen und die klerikalen Georg-Müller-Schulen, gehörten stärker überwacht.

Ein Haus der Wissenschaft kann sich Lemke in der alten Stadtbibliothek gut vorstellen, „aber ich halte es für wichtig, wie Peter Finke es im Holzhaus bereits betont hat, dass die Laienwissenschaft viel stärker berücksichtigt wird und der Ort nicht zur eitlen Selbstbespiegelung der Hochschulen genutzt wird.“ Das Leben in Bielefeld empfindet Lemke als angenehm. Die Stadt habe sich gemausert, „auch dank der Uni und der Absolventen, die hier geblieben sind“. Das Kulturangebot sage ihm zu. Nur der Sprachspieler in ihm, der Schüttelreime, Limericks und Bruchsteinverse dichtet, publiziert und regelmäßig im Buschkampkeller („meine Heimatbühne“) auftritt, hat einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn in Bielefeld dieser Dichtung eine Heimat geboten würde, denn gerade schräges Dichten befördert das Querdenken, ist die Mehrdeutigkeit der Sprache doch ohnehin Grundlage Querdenkens.“