Paderborn. Die Revolution im November 1918 ist in der Geschichtsschreibung der vergangenen Jahrzehnte immer wieder neu gedeutet worden. „Sie war und ist umstritten wie kaum ein anderes Ereignis der deutschen Geschichte", sagt Wilfried Reininghaus von der Historischen Kommission für Westfalen. Der erst 42 Jahre alte Historiker Robert Gerwarth bezeichnet die Geschehnisse im Titel seines neuen Buches sogar als „Die größte aller Revolutionen". Unbestritten ist, dass der Umsturz eine Besonderheit besaß. Denn er begann in der Provinz. Und bevor er am Morgen des 9. November auch die Hauptstadt Berlin erreichte, war in Paderborn am Abend zuvor bereits das Gerichtsgefängnis gestürmt worden.

Nach dem Aufstand der Kieler Matrosen am 3. November hatte sich die Bewegung auch ins Landesinnere ausgebreitet. Am 8. November, einem Freitag, verweigerten im Laufe des Tages auch die in Paderborn stationierten Soldaten ihre Befehle. Offiziere wurden für abgesetzt erklärt und in den Kasernen die Arrestanten befreit. Gegen Abend zog eine immer größer werdende Schar von Soldaten und Zivilisten in die Königstraße, nahm auch das Gerichtsgefängnis ein, schenkte allen Einsitzenden die Freiheit und plünderte die Vorräte. Das klingt dramatischer, als es war. Denn bei alledem fiel kein Schuss. Zuvor hatte der Paderborner Garnisonsälteste, ein Oberst von Loebell, die Erteilung eines Schießbefehls gegen Revolutionäre strikt abgelehnt.

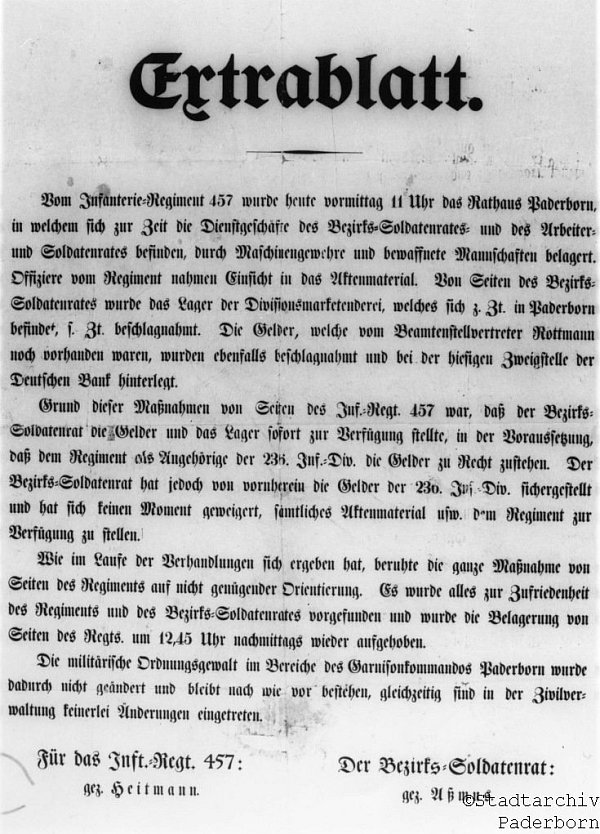

Soldaten mit Maschinengewehr vor dem Rathaus

Am 9. November, an dem Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht in Berlin die Republik ausriefen, fanden in Paderborn bereits die recht formlosen Wahlen zu einem Soldatenrat statt. Die 26 Mitglieder des Gremiums vereinbarten mit von Loebell sofort eine „Neue militärische Ordnung". Die sah eine Gewaltenteilung vor. Dabei ging es dem Soldatenrat in erster Linie darum, für Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Chaos sollte verhindert und die demokratischen und sozialen Errungenschaften der Revolution gesichert werden.

Dass an exponierten Stellen der Stadt wie dem Westerntor und dem Rathausplatz Maschinengewehre in Stellung gebracht wurden, war jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme. Und ob am 11. November auf der Stadtverwaltung in der Grube, auf dem Postamt und dem Landratsamt tatsächlich rote Fahnen wehten, kann zumindest durch Fotodokumente nicht belegt werden. Der Soldatenrat aber richtete im Rathaus feste Sprechstunden ein, sicherte die Pressefreiheit und koordinierte die nach vier Jahren Krieg höchst schwierige Lebensmittelversorgung.

Am 20. November gründet sich der Volksrat

Das inzwischen als Arbeiter- und Soldatenrat (A.u.S.R.) firmierende Organ verhängte auch Sperrstunden und organisierte zudem die Demobilmachung und Entwaffnung der aus dem verlorenen Krieg heimkehrenden Soldaten. Als das Paderborner Infanterieregiment 158 am 19. Dezember in seine Kaserne an der Elsner Straße zurückkehrte, war der revolutionäre Elan aber bereits ein Stück weit erlahmt. Die Stadt war festlich geschmückt. Und bei der offiziellen Begrüßung vor der Herz-Jesu-Kirche registrierten Augenzeugen nationalistische und monarchistische Gefühle.

Zu diesem Zeitpunkt war der Arbeiter- und Soldatenrat in Paderborn nicht mehr von wirklicher Bedeutung. Viele Mitglieder waren zum Weihnachtsfest in ihre Heimatorte abgereist. Und inzwischen hatte sich längst ein Volksrat etabliert. Der war am 20. November gegründet worden. Die „Geburt" war nicht komplikationslos. Denn der „Arbeiterflügel" und die „Bürgerlichen" kämpften um Mehrheiten. Im siebenköpfigen Vorstand und im Arbeitsausschuss mit seinen 20 Mitgliedern waren die Bürger in der Minderheit. Daraufhin wurde noch ein „Großer Rat" mit 76 Männern und drei Frauen gebildet, von denen 40 dem konservativen Lager zugerechnet werden können.

Versorgungsfragen bestimmen den Umbruch

Den Vorsitz des Volksrates übernahm mit Ernst Strüfing ein gewerkschaftlich organisierter Eisenbahner, der später auch als Sozialdemokrat in die Stadtverordnetenversammlung einzog. Bis zu seiner Selbstauflösung am 28. Februar 1919 musste sich der Volksrat immer wieder mit dem schwierigen Verhältnis zu Oberbürgermeister Otto Plaßmann beschäftigen. Das Stadtoberhaupt lehnte eine Zusammenarbeit mit dem Gremium mit dem Satz „Da wird nur Unsinn gequatscht" zunächst ab. Erst als sich der Mindener Regierungspräsident Rudolf von Campe einschaltete, näherten sich beide Seiten an.

Ungeachtet dieser Spannungen aber leistete besonders der Arbeitsausschuss wichtige Arbeit. Er trat in vier Monaten insgesamt 18 Mal zusammen und beschäftigte sich mit den alltäglichen Problemen. So wurde die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Brennstoffen sichergestellt und über Wohnungsfragen, Arbeitsvermittlung und Fürsorge gesprochen.

Nach den Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 wurde am 2. März 1919 auch die Paderborner Stadtverordnetenversammlung neu – und erstmals nach demokratischen Grundsätzen – gewählt. Im Ergebnis ist vom Revolutionsgeschehen nichts mehr zu verspüren. 66 Prozent der Paderbornerinnen und Paderborner wählen die katholische Zentrumspartei. Die SPD kommt auf bescheidene 9,5 Prozent.