Von

Marco Schreiber

19.02.2016 | 19.02.2016, 16:55

Lichtenau

Bodendenkmal aus dem Dritten Reich: Das Gelände der Wirtschaftsforschungsgesellschaft in Herbram-Wald soll mit Unterstützung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe touristisch erschlossen werden

Lichtenau-Herbram-Wald. Wann immer in Herbram-Wald die Bagger anrollen sollen, müssen die Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) ihre Erlaubnis dazu geben. Seit 2007 ist der Ortsteil von Lichtenau an der nördlichen Kreisgrenze zum großen Teil ein Bodendenkmal. Im Dritten Reich wurden hier in einem geheimen Tanklager Treibstoffe aufbereitet und in Kanister abgefüllt.

Im vergangenen Jahr meldeten sich zum ersten Mal seit der Unterschutzstellung die Archäologen zu Wort. Die Gemeinde Lichtenau will den Bebauungsplan in Herbram-Wald an einigen Stellen ändern und muss dabei auch das LWL beteiligen. Bei einem Ortstermin traf sich Bodendenkmalpfleger Sven Spiong im Dezember mit Vertretern der Gemeinde. Er sagt, auch wenn ein Denkmal aus dem Dritten Reich weniger attraktiv sei als ein Schloss, sollte es erschlossen werden. Das 1934 gebaute Tanklager zeige die geplante Aufrüstung und sei damit "ein Dokument unserer Geschichte".

Über das ganze Reich verteilt legte die Naziregierung Treibstoffreserven an. Dafür wurde mit der Wifo, der Wirtschaftsfördergesellschaft, eine Deckorganisation gegründet. Sie sollte Heer und Luftwaffe beliefern. In Herbram-Wald wurden dazu unterirdische Tanks aus Beton in den Wald gebaut, es gab ein Labor, eine Anlage zum Befüllen von Benzinkanistern, eine eigene Feuerwehr.

Das meiste wurde schon bei Kriegsende zerstört, erzählt Michael Klösener, Ortsvorsteher von Herbram-Wald. Nach einem Bombardement habe es tagelang gebrannt. Das Bahngleis wurde abgebaut, auf dem die Tankzüge anrollten, die Schneise später verfüllt. Noch in den 1980ern habe eine Baufirma versucht, Bunker abzureißen. "Sie ist daran pleite gegangen", sagt Klösener.

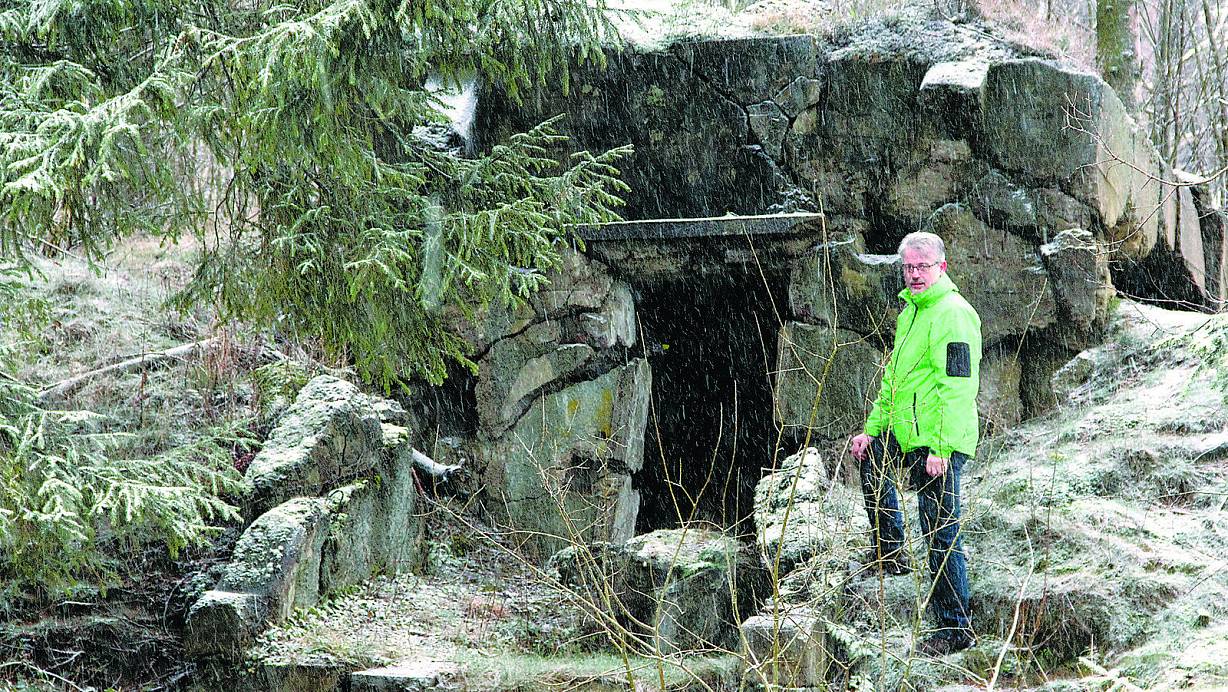

Bei einem Rundgang durch den Ort zeigt er einen Hochbunker, der später zu einem Wohnhaus umgebaut und aufgestockt wurde. An den Fenstern in der unteren Etage ist die Dicke der Mauern gut zu erkennen. Etwas weiter im Wald liegt der Feuerlöschteich, der beim Bau des Lagers angelegt wurde. Dahinter liegt der Eingang zu einem Bunker, halb gesprengt, doch immer noch gut zu erkennen. Vermutlich war dort eine Pumpstation untergebracht.

Im Wald selbst sind an vielen Stellen fast kreisrunde Wasserlöcher zu sehen. "Bombentrichter", sagt Bauamtsleiter Franz-Josef Manegold. Mannshohe Wälle deutet er als Aufschüttungen der unterirdischen Tanks.

Das LWL möchte die Überreste erfassen, kartographieren und touristisch erschließen. Dazu soll mit der Gemeinde eine denkmalrechtliche Vereinbarung getroffen werden. Dann könnten Infotafeln aufgestellt oder ein Rundweg angelegt werden. "Wir müssen die Dinge erkunden, die erhaltenswert sind", sagt LWL-Mann Spiong. Damit stehe man ganz am Anfang. Der baulichen Entwicklung des 200-Einwohner-Fleckens stehe man jedoch nicht im Wege. Bei Bauvorhaben müssten allerdings Archäologen hinzugezogen werden.

Ein Webabo bietet Zugriff auf alle Artikel.

Mit +-Updates per Mail - jederzeit kündbar.