Oerlinghausen. „Wir befinden uns auf dem Boden der Tiefsee“, sagt Wilfried Kohlmeyer, „vor vielen Millionen Jahren lag auch dieser Berg hunderte Meter unter dem Meeresspiegel.“ Die etwa 20 Wanderer schauen leicht irritiert in die Runde, denn die Gruppe hat gerade den Tönsberg erklommen, auf den neuen Bänken unmittelbar am Windmühlenstumpf Platz genommen und genießt einen herrlichen Blick auf Oerlinghausen. Doch Naturparkführer Kohlmeyer legt noch einen drauf: „Der Tönsberg ist aus dem gepressten Sandboden des Meeres entstanden.“

Einen Riesenschritt zurück in die Vergangenheit führte Wilfried Kohlmeyer die Teilnehmer, die sich der „Geologischen Wanderung“ im Rahmen des Deutschen Wandertags angeschlossen hatten. Rund um den Tönsberg verlief der erste Teil der Vergangenheitstour. Gleich zu Beginn stieg die Wandergruppe in eine Zeit ein, noch bevor die Dinosaurier die Erde bevölkerten: „Der Teutoburger Wald besteht aus Sandstein“, erläuterte Wilfried Kohlmeyer, „an beiden Seiten der Hauptkette liegen jedoch Berge aus Kalkstein, der Barkhauser- und Menkhauser Berg auf der Senneseite, der Schafberg mit Muschelkalk auf der Helpuper Seite.“

"Die Wälle sind noch gut zu sehen"

Er führte die Wandergruppe weiter an der Nordseite des Tönsberges entlang bis zu einem Steinbruch, in dem auch das Baumaterial für viele Häuser abgebaut wurde. Danach bildete die Wallanlage mit der sogenannten Hünenkapelle in der Mitte einen wichtigen Punkt der Wanderung. „Die Wälle, mit denen sich die Menschen aus der Umgebung gegen anrückende Feinde schützen wollten, sind noch gut zu sehen“, erklärte der Wanderführer. Und er erzählte auch, dass große Teile der Windmühle auf dem Tönsberg mit „heiligen Steinen“ aus der verfallenen Hünenkapelle gebaut wurden.

Die Senne, in die die Wandergruppe danach hinabstieg, sei in einer anderen Zeit der Erdgeschichte entstanden. Die Sandablagerungen entstammten den Eiszeiten, von denen die letzte erst vor etwa 10.000 Jahren zu Ende gegangen ist. Hier sahen die Teilnehmer auch, dass immer noch Sand in der Oerlinghauser Senne abgebaut wird.

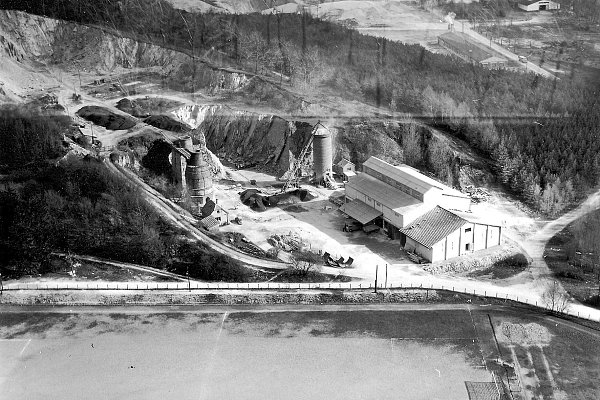

Den Schlusspunkt der geologischen Wanderung bildete das Gebiet des ehemaligen Kalkwerks am Sportplatz. „Kalk war ein begehrter Rohstoff in früherer Zeit“, berichtete Wilfried Kohlmeyer. Und Kalk wurde in der Bergstadt im großen Stil gewonnen. Brennöfen für das Kalkgestein standen in Helpup, in Währentrup, am Menkhauser Berg und natürlich am großen Kalkwerk am Barkhauser Berg.

»Manchmal haben die Ziegen die Rinde von jungen Bäumen im Wald angeknabbert«

Noch bis 1990 sprengte man dort in der Nähe des Oerlinghauser Sportplatzes den Kalkstein aus dem Berg und brannte ihn gleich zu Kalkmörtel. Als gebrannten Kalk setzte man ihn überall zum Häuserbau ein. „Auch als Düngekalk wurde das Oerlinghauser Material in der Landwirtschaft verwandt“, erzählte Wilfried Kohlmeyer. Doch selbst die Bruchsteine wurden genutzt. Zunächst zerkleinerte man sie mechanisch mit Meißel-Baggern und in Brecher-Anlagen. Dieser Teil des Kalksteins wurde ungebrannt verkauft und direkt als Schotter, Splitt, Sand oder Mehl verwandt. Letztlich verdrängte aber der Zement den Kalk als Baustoff. Der letzte markante Brennofen am Sportplatz, an die sich viele Oerlinghauser noch erinnern können, wurde Anfang der 90er Jahre abgerissen.

Der Naturschutzbund (Nabu) übernahm das Abbaugebiet am Barkhauser Berg. Heute nisten im ehemaligen Tagebaugelände wieder viele seltene Vogelarten. Der Bergsalamander und viele andere Krötenarten sind hier wieder heimisch geworden. „Die Natur ist zurückgekehrt in den Oerlinghauser Bergbau“, fasste Kohlmeyer zusammen. An den steilen Felswänden, vor denen die Wandergruppe stand, könne man die Erdgeschichte Oerlinghausens ablesen. Sehr gut seien die einzelnen Kalkschichten zu sehen, die durch Ablagerungen auf dem Meeresboden in der „Oberen Kreidezeit“ entstanden seien.

Die natürliche Pflege des Tagebaugeländes solle in den folgenden Jahren wieder durch einen kleineren Bestand an Schafen und Ziegen erfolgen. „Der Nabu hat schon früher hier Weidetiere gehalten. Manchmal sind allerdings die Ziegen in den Felsen emporgeklettert und haben die Rinde von jungen Bäumen im Wald angeknabbert“, erzählte er.

Den Schlusspunkt der geologischen Wanderung bildete das Archäologische Freilichtmuseum. Kurz skizzierte Wilfried Kohlmeyer die Bedeutung des Museums und erläuterte den Wanderern auch die neue Ausrichtung, die mit einem geplanten Klimaturm künftig vielleicht einen noch besseren Einblick in die Historie Oerlinghausens geben dürfte.