Oerlinghausen. Ein kluger Geist war er, ein konsequenter Streiter, vor allem aber war Richard Grathoff ein Brückenbauer. Menschen möglichst vieler Nationen zusammenzubringen, das war ihm eine Herzensangelegenheit. Und die verfolgte er, wenn es sein musste, mit der nötigen Sturheit. Dass er es tatsächlich geschafft hat, den Weltkongress der Soziologen im Jahr 1994 nach Bielefeld zu holen, gilt nach wie vor als kleine Sensation.

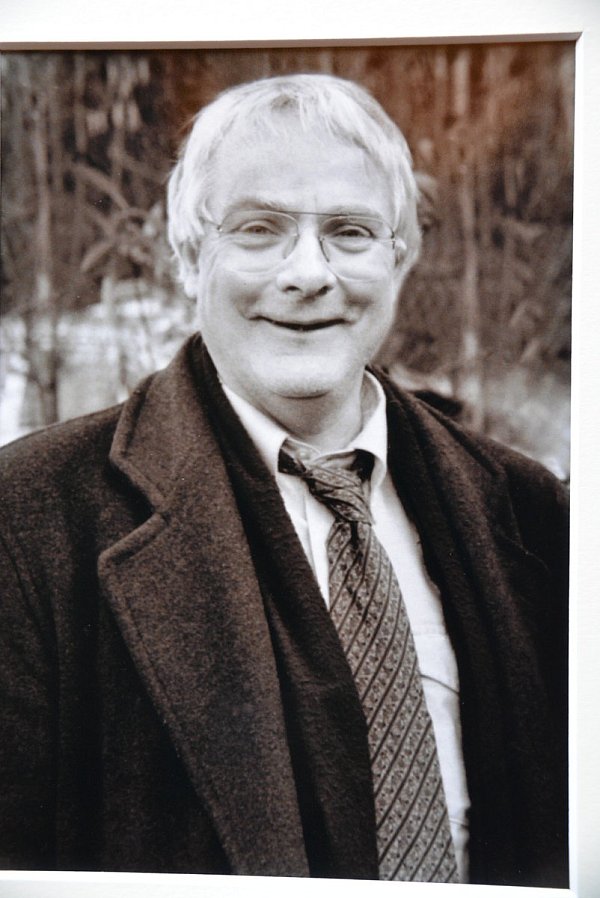

„Viele Jahre lang hat er dafür gekämpft“, erzählt Grathoffs ehemalige Sekretärin Anne Klocke. Sie ist dabei gewesen, als jetzt der Großteil der umfangreichen wissenschaftlichen Arbeit Richard Grathoffs, der als Professor für allgemeine Soziologie mit Forschungsschwerpunkt Phänomenologie von 1978 bis 1999 an der Universität Bielefeld gelehrt hat, Oerlinghausen verlassen hat. Denn in der Bergstadt hat Richard Grathoff, der Mann mit dem Hut und dem unverwechselbaren Kinnbart, seit 1978 gelebt – bis zu seinem Tode im November 2013.

In unzählige Kisten verpackt gehen die Unterlagen an das Sozialwissenschaftliche Archiv der Universität Konstanz, „das wahrscheinlich größte im deutschsprachigen Raum“, wie dessen Geschäftsführer Jochen Dreher vermutet. Der 47-Jährige hat es sich nicht nehmen lassen, den so wertvollen Nachlass persönlich abzuholen. Zumal, wie Richard Grathoffs Witwe Ruth Grathoff betont, ihr Mann „vor 41 Jahren maßgeblich an der Gründung des Archivs beteiligt gewesen ist“. Richard Grathoff war seinerzeit Assistent am Lehrstuhl von Thomas Luckmann. Im Herbst 2002 wurde das Sozialwissenschaftliche Archiv Konstanz zum offiziellen Zentralarchiv der Deutschen Gesellschaft für Soziologie ernannt und mit der Erforschung der Geschichte des Faches beauftragt.

Seither werden die Bestände fortlaufend ergänzt. Die Nachlässe so renommierter Soziologen wie Alfred Schütz, Aron Gurwitsch und George Herbert Mead sind dort zu finden, aber auch Briefkopien von Max Weber. Jetzt kommt der wissenschaftliche Nachlass von Richard Grathoff als wichtiger Baustein hinzu. Und der fügt sich besonders gut, denn Richard Grathoff hat nach seiner Promotion an der renomierten New School for Social Research in New York unter Aron Gurwitsch, Thomas Luckmann und Peter Berger gearbeitet unter der Beeinflussung durch Charles Peirce, Edmund Husserl, ebenso wie Alfred Schütz, die während des Zweiten Weltkrieges ins Exil in die USA gehen mussten.

„Froh und erleichtert“ sei sie gewesen, als der Anruf aus Konstanz gekommen sei, erzählt Ruth Grathoff. Denn bislang hatte sie die Verantwortung. Das Konstanzer Archiv hält Ruth Grathoff für ideal. „Das ist der perfekte Platz.“ Meint auch Jochen Dreher. Gemeinsam mit den Grathoff-Söhnen Georg Grathoff (54), der als Geologe in Greifswald arbeitet, und Philip Blessman (er hat nach der Heirat mit einer Amerikanerin den Nachnamen der Mutter übernommen), der in Berlin als Physiklehrer unterrichtet, hat er Kisten mit Schriften und Briefverkehren in seinen Wagen geschleppt.

In Konstanz, berichtet Jochen Dreher, werde der Nachlass „in der existierenden Ordnung fortgeführt“, mit Hilfe eines Archiv-Programms inventarisiert und könne dann als Forschungsmaterial genutzt werden. Vor allem wohl von angehenden Doktoranden.