Oerlinghausen. Löchrig wie ein Schweizer Käse ist er nicht gerade, der Tönsberg. Doch zahlreiche Höhlen und Schächte durchbohren ihn. Immer wieder suchten Bergleute nach Kohle unter Oerlinghausen. Aber die Ausbeute an dem begehrten Brennmaterial war eher mager. Ein industrieller Bergbau mit Fördertürmen und Kokereien ist der Bergstadt erspart geblieben.

Um 1600 bereits holte Graf Simon VI. einige Bergleute aus dem Harz ins Land, damit sie in der Bergstadt fachmännisch Kohle abbauen sollten. Man hatte zuvor tatsächlich einige Kohlebrocken an den Hängen des Tönsbergs gefunden. Die Harzer Kumpel trieben diverse Stollen auf der Nordseite des Tönsbergs in den Boden. Und da der Graf so erpicht auf die autonome lippische Energiequelle war, stand bald am Grubeneingang ein großes Schild: "Grube Simon". Bergmeister Georg Starcke, der Führer der Bergleute, avancierte zum Günstling des Hofes und durfte sich sogleich ein schönes Haus an der Tönsbergstraße 7 bauen. Anfangs konnte Starcke in der Tat einige Zentner gefundene Kohle ins gräfliche Schloss nach Brake melden. Man begann auch mit einem weiteren Schachtsystem in der Breitengrund nach Kohle zu suchen.

SABOTAGE GEGEN BERGBAU

Die Oerlinghauser stöhnten unter der Belastung durch den Bergbau. Denn Graf Simon hatte die Lieferung von teurem Grubenholz und anderen Dienstleistungen durch die umliegenden Höfe Barkhausen und Menkhausen angeordnet. Auch zeichneten sich die Harzer Bergleute nicht gerade durch mustergültiges Verhalten aus. Gröhlend, pöbelnd und sturztrunken sollen sie nachts oftmals durch die Straßen gezogen sein. Die Folge: Es gab Sabotageakte der Oerlinghauser gegen den Bergbau. Man lieferte kein Holz, oder es wurden Maschinen und Geräte in die Schächte gekippt. Zudem wurde immer weniger Kohle gefördert. Im Jahre 1611 stoppte Graf Simon das Projekt. Es war ihm zu teuer und risikoreich geworden.

Immer wieder gab es in späteren Jahrzehnten neue Abbauversuche. Zum Beispiel in der "Helkuhle" im Schopketal (Landerbusch), wo ein Schacht zum Tönsberg hin getrieben wurde. Doch nur dünne Kohlflöze und minderwertige Kohle kamen zutage. Die engagierte Fürstin Pauline (1769 - 1820) hat fast zwei Jahrhunderte später mehr Glück. Ein neuer Stollen, der von der Grüte aus Richtung Tönsberg gegraben wurde, lieferte tatsächlich so viel Kohle, dass die lippische Rentkammer (Finanzbehörde) weitere Bergbaugelder bewilligte. In Detmold bejubelte man bereits die neue Unabhängigkeit des Landes von außerlippischen Energielieferungen.

Ende 1813 hatte der Schacht im Oerlinghauser Osten bereits eine Länge von fast 100 Metern erreicht, und man förderte an manchen Tagen bis zu "2 Fuder" - fast zwei Tonnen. Das "Schwarze Gold" aus Oerlinghausen kam dem Bad Salzufler Salzwerk zugute, das sonst den Brennstoff doppelt so teuer außerhalb des Landes kaufen musste. Doch alsbald stellt sich Ernüchterung ein, denn die Ausbeute an Kohle wurde immer dünner, zum Schluss völlig unwirtschaftlich. Noch einige Male keimte Hoffnung auf abbaubares Brennmaterial auf. Bei Straßenbauarbeiten im Jahre 1865 zum Beispiel entdeckten Straßenarbeiter zwischen Amtsgericht und Simonsplatz einige Kohlebrocken.

Zuvor schon war an der Tönsbergstraße, dort wo heute das Bürgerhaus steht, eine dünne kohlehaltige Schicht gefunden worden, so dass sich offenbar ein Abbaustollen in den Tönsberg hinein lohnte. Schließlich aber war Schicht im Schacht. Mitte des 19. Jahrhunderts glaubte endlich auch die lippische Landesregierung, dass sich in Oerlinghausen kein wirtschaftlicher Kohlbergbau wie im Ruhrgebiet oder im Saarland erreichen ließ.

SPÄTER SCHUTZBUNKER

Doch der Oerlinghauser Bergbau hatte auch sein Gutes. Durch Probebohrungen aus Fürstin Paulines Zeiten stieß man auf bitumenhaltiges Schiefergestein am Tönsberg-Nordhang, dessen Abbau sich noch bis 1928 rentierte. Sehr nützlich waren auch die Stollen an der Tönsbergstraße und in der Schopke. Die Beckersche Brauerei konnte um 1850 herum in den dunklen und kalten Gewölben hervorragend das frischgebraute Bier kühl halten. Und im Zweiten Weltkrieg dienten die tiefen Stollen unter dem Tönsberg und im Landerbusch (Schopke) als Luftschutzkeller - wichtige Schutzräume in den letzten Kriegstagen, als Oerlinghausen heiß umkämpft wurde.

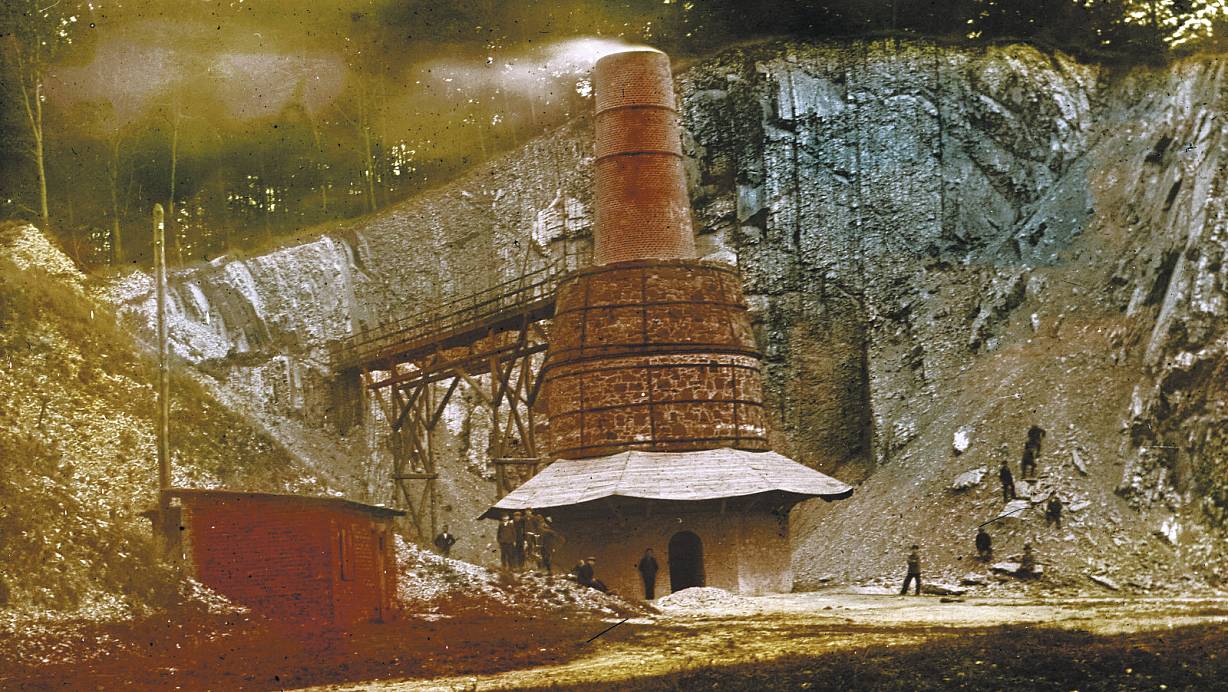

Gleichwohl gab es in Oerlinghausen lukrativen Bergbau - als Tagebau. Erstens den Sandabbau des Hartsteinwerks, der bis in unsere Tage läuft. Und zweitens den Kalkstein. Kalk wurde in der Bergstadt im großen Stil gewonnen. Brennöfen für das Kalkgestein standen in Helpup, in Währentrup, am Menkhauser Berg und natürlich am großen Kalkwerk am Barkhauser Berg. Noch bis 1990 sprengte man dort in der Nähe des Oerlinghauser Sportplatzes den Kalkstein aus dem Berg und brannte ihn gleich zu Kalkmörtel.

Letztlich verdrängte aber Zement den Kalk als Baustoff. Der letzte markante Brennofen am Sportplatz, an die sich viele Oerlinghauser noch erinnern können, wurde abgerissen. Der Naturschutzbund (NABU) übernahm das Abbaugebiet am Barkhauser Berg. Heute nisten im ehemaligen Tagebaugelände wieder viele seltene Vogelarten - die Natur ist zurückgekehrt in den Oerlinghauser Bergbau.