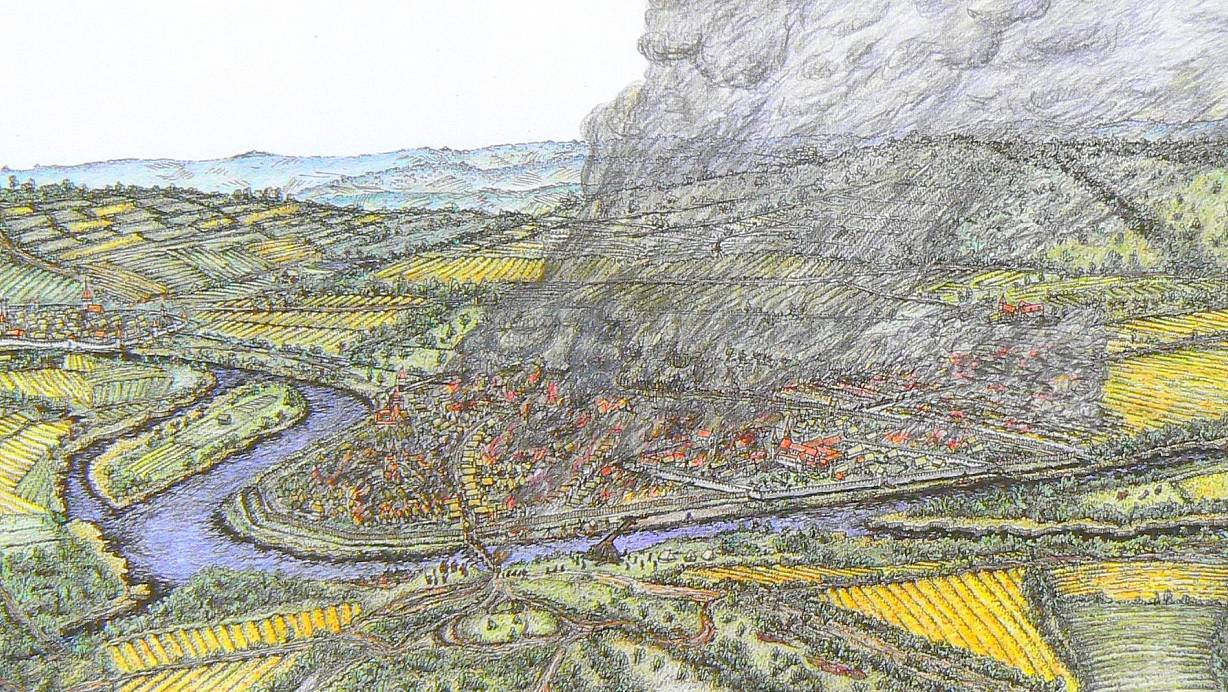

Höxter. Toleranz oder Gewalt? Bei der Suche nach Konfliktlösungen setzte das Mittelalter wohl eher auf Feuer und Schwert als auf Diplomatie. Ein Beispiel dafür ist die Zerstörung der Stadt Corvey. Fast auf den Tag genau vor 750 Jahren, am 15. Juli 1265, wurde sie im Zuge einer Fehde durch Bischof Simon von Paderborn, Corveyer Ministerialen und die Bürger von Höxter gründlich verwüstet. Jahrhundertelang ruhten die Überreste unter dem Erdboden, bis sie der Archäologe Hans-Georg Stephan in den 1980er Jahren entdeckte und teilweise freilegte.

Die Konkurrenz zwischen Höxter und Corvey, die sich seinerzeit so verheerend auswirkte, spielt heute keine Rolle mehr, wie das große Interesse an dem Vortrag in der Reihe "Toleranz oder Gewalt?" bewies. Dicht gedrängt füllten die Zuhörer den Galerieraum von Schloss Corvey, als Geschäftsführerin und Museumsleiterin Claudia Konrad den in Höxter bestens bekannten Redner begrüßte.

"Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt", zitierte Stephan einen Buchtitel von Robert Bartlett. Grundlegend für die Siedlungsgeschichte in der Karolingerzeit war, wie Stephan ausführte, "die Einbeziehung Sachsens in das christliche Franken durch das Schwert". An einem Ort von herausragender reichspolitischer Bedeutung entstanden zwei große Siedlungsbereiche mit urbaner Struktur. Um 1200 betrugen die befestigten Innenflächen von Höxter und Corvey fast hundert Hektar. Sie übertrafen damit alle Städte in der weiteren Region und entsprachen der Fläche einer hochmittelalterlichen deutschen Großstadt.

Über lange Zeit war Corvey ein Ort des Friedens, der als Reichsabtei unter dem besonderen Schutz des höchsten Machthabers im christlichen Abendland stand. Es gehe den Bewohnern gut, schrieb der Corveyer Chronist 1147, "weil uns die Herrscher der Erde beschützen". Die Koexistenz mit Höxter scheine, wie Stephan ausführte, zunächst gut funktioniert zu haben.

In Dalhausen geboren

- Hans-Georg Stephan wurde 1950 in Dalhausen geboren.

- Schon als Schüler des KWG suchte er in den Baugruben der Stadt Höxter und in den mittlerweile verschwundenen Ruinen der Brunsburg bei Godelheim nach Zeugnissen der Geschichte.

- In den Jahren 1977 bis 2004 unternahm er mit seinen Studenten an der Universität Göttingen Lehr- und Forschungsgrabungen in und um Höxter und Corvey.

- Seit 2004 ist er Professor für Archäologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Der große Wandel setzte nach Stephans Worten in der Zeit der Staufer ein, die Machtpositionen in der Weserregion anstrebten. Das späte 12. und frühe 13. Jahrhundert sei stark geprägt gewesen von Kämpfen zwischen Staufern und Welfen. "Es war für die geistlichen Mächte außerordentlich schwierig, unter solchen Bedingungen zu überleben", machte Stephan deutlich. "In erheblichem Umfang" hätten die Corveyer Äbte Burgen zum Schutze des Landes gebaut, neben anderen entstand die Brunsburg bei Godelheim, "eine der größten dieser Zeit im deutschen Sprachraum".

In der Mitte des 13. Jahrhunderts geriet Corvey in den Strudel einer ökonomischen und geistigen Krise, es wird zum Opfer der reichspolitischen und landespolitischen Entwicklungen. Die Abtei geht einen Bündnisvertrag mit dem Herzog von Braunschweig ein, während die Höxteraner sich mit dem im Domkapitel als "reißender Wolf" bezeichneten Paderborner Bischof Simon zusammenschließen. Mit katastrophalen Folgen für Corvey.

Die Befunde der Untersuchungen in den 1980er und 90er Jahren legten Zeugnis ab von dem, was Höxter "seinen Nachbarn angetan" habe, sagte Stephan. Außer der Stadt sei offensichtlich auch das Kloster geplündert worden, "mehr geben die schriftlichen Quellen nicht her". Im Siedlungsbereich Corvey blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Bei den Grabungen kamen außer mächtigen Brandschuttschichten ein aufwendig gepflasterter Hellwegarm sowie Überreste der Corveyer Marktkirche, eines romanischen Großbaus aus dem 12. Jahrhundert, und zahlreiche Bestattungen in der Umgebung der Kirche zutage.

Letztendlich hätten die Ereignisse des Jahres 1265 dazu geführt, dass eine mittelalterliche Siedlung bedeutender Art "eingefroren" wurde und dass Corvey nur noch einen kleinen Teil seines Besitzes halten konnte. Sie waren laut Stephan "das Fanal zum endgültigen Zusammenbruch der einst bedeutenden Reichsabtei".

Als "minimal" bezeichnete Stephan die bisher gewonnenen Aufschlüsse, die Schlaglichter auf die Geschichte Corveys werfen. Der Archäologe äußerte die Hoffnung, dass künftig nicht nur in Baumaßnahmen, sondern auch in weitere Untersuchungen investiert werde. Der Forschungsbedarf gelte nicht nur für die Siedlung Corvey, sondern mindestens im selben Maße für den Klosterbereich.