Löhne. Es gleicht eher einer Spielwiese und wahre Schätze hat Museumspädagogin Sonja Voss nicht vergraben. Trotzdem: Besucherin Margret Nesenhöner hat sichtlich Spaß daran, die versteckten Gegenstände im Sand freizulegen. Vorsichtig mit einem Handbesen führt sie die Scherbe einer uralten Öllampe ans Licht. Doch wie laufen Ausgrabungen wirklich ab? Und was erzählen Funde über die Stadt? Das ist Thema der neuen Sonderausstellung „Archäo-logisch“, die im Heimatmuseum zu sehen ist.

Rund 30 Besucher ließen sich nach der offiziellen Eröffnung durch den stellvertretenden Bürgermeister Egon Schewe von Sonja Voss durch die Ausstellung führen. Die zeigt, dass Archäologie viel mehr ist, als in der Erde zu buddeln. Das lässt sich an den Ausgrabungen auf dem Scheidkamp nachvollziehen. Dort, wo jetzt die größte Halle der Region wächst, wurden vor zwei Jahren mehr als 30 Gräber ans Tageslicht befördert – und einem Friedhof der Germanen zugeordnet. Noch immer sind nicht alle Untersuchungsergebnisse spruchreif. Funde dokumentieren, auswerten – das nimmt viel Zeit in Anspruch. „Ich hoffe, dass es Neuigkeiten gibt“, sagte Museumsleiter Joachim Kuschke. Nämlich dann, wenn Sven Spiong, Leiter der LWL-Archäologie, im November in Löhne zu Gast ist.

Archäologie gleich graben? Damit räumte auch Sonja Voss auf. „Oft genug geht es darum, Bodendenkmäler zu schützen. Und das heißt gar nicht ausgraben.“ Erst wenn Schätze im Boden als gefährdet eingestuft werden, geht’s also daran, sich die Finger schmutzig zu machen. Welche gesetzlichen Vorschriften sind dabei einzuhalten? Warum werden Funde auch gezeichnet? Und wie wird man eigentlich Archäologe? Auf rund einem Dutzend Tafeln hat Voss Informationen rund um die Wissenschaft der Archäologie zusammengestellt.

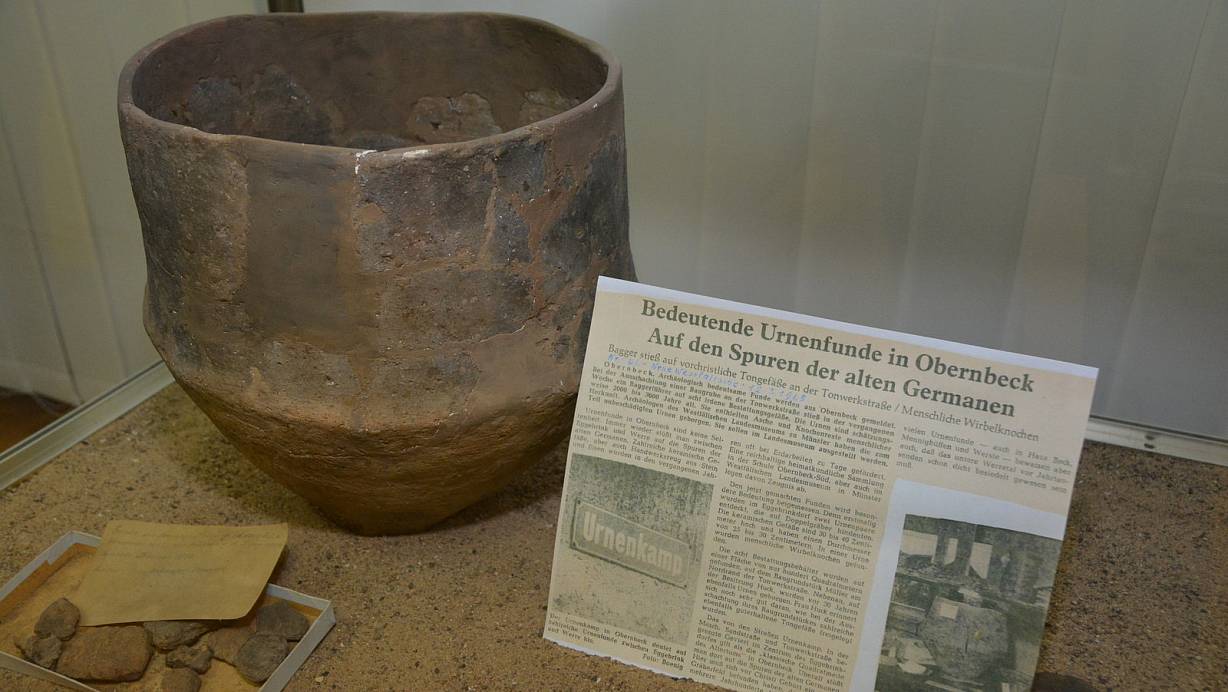

Natürlich sind auch viele Funde zu sehen, die über Leben und Kultur der Region erzählen. Eine Urne, wie sie in Obernbeck gefunden wurde, Axt- und Hammerköpfe aus der Jungsteinzeit, und Gewandnadeln, die Aufschluss über Mode geben. Einige davon haben die Löhner dem Hobby-Archäologen Christian Luscher zu verdanken. Der war immer wieder mit seiner Metallsonde auf der Blutwiese unterwegs. Und vermerkt bei jedem Stück Blei die genauen GPS-Daten. „Irgendwann könnte man daraus den Schlachtverlauf nachvollziehen“, so Voss.

Sigrid Israel zeigte sich von der Ausstellung begeistert. „Ich finde es faszinierend, wie Einzelstücke zusammengepuzzelt werden. Wenn mir eine Tasse zerbricht, habe ich ja noch jede einzelne Scherbe“, meinte die Besucherin aus Hüllhorst. Sie blieb bei ihrem Rundgang am Modell eines Steingrabes hängen. Große Granitblöcke bildeten das Steinkammergrab in Werste, in dem die Toten wie in einem Erdbegräbnis bestattet wurden. 36 Jahre nach der Versenkung wurden die Steine 1926 wieder in ihrer alten Lage errichtet. Und stehen bis heute.