Herford. Dass heute der Tag ist, an dem er sterben wird, erfährt Heiko Ploeger erst am selben Morgen. Es ist der 15. September 1944. Er sitzt wegen Hochverrats in der Dortmunder Justizvollzugsanstalt. Ihm werden Hand- und Fußfesseln angelegt. Ploeger schreibt einen Abschiedsbrief und gibt ihn wohl heimlich dem Geistlichen mit, der ihn aufsucht. Denn über den offiziellen Weg hätte es der Brief mit dem Inhalt wohl nicht heraus geschafft. Der 46-Jährige schreibt von einem "Justizmord": "Jetzt können ja Kaufmann und Barthel stolz sein, sie haben ihren Willen, aber sie haben den Staat dazu benutzt, um einen Justizmord zu begehen."

Schließlich wartet der gebürtige Herforder hinter einem Vorhang zusammen mit anderen Gefangenen – darunter sieben Bielefelder – auf seine Hinrichtung. Das geht im Zwei-Minuten-Takt. Schließlich holen ihn zwei Helfer nach vorne. Er wird auf den Bock geworfen, sein Kopf wird durch das Schafott geschoben und das Beil saust herunter.

"Justizmord" – dieser Vorwurf steht auch nach Kriegsende im Raum. Doch für Ploegers Tod wird niemand belangt. Zwar werden der Bielefelder Gestapobeamte Karl Kaufmann und der Unternehmer Georg Barthel, Eigentümer der Bielefelder Dürkopp AG, bei der Ploeger gearbeitet hatte, kurzfristig inhaftiert. Sie kommen aber bald wieder frei. Ihr Handeln galt als rechtens.

Heiko Ploeger wegen vermeintlichen Verrats zu Tode verurteilt - Alle Fakten im Überblick

- 1944 wird Heiko Ploeger in der Dortmunder JVA hingerichtet.

- Ursprünglich war er Mitglied in einem Amateurradioclub und schraubte an den Geräten, um Sender aus weiterer Entfernung empfangen zu können.

- Schlussendlich wurden ihm Rundfunkverbrechen und Hochverrat vorgeworfen.

- Ploeger gibt einem Geistlichen in der JVA heimlich einen Brief mit. Die Rede ist seitens Ploegers in diesem Schreiben von einem „Justizmord".

- Für Ploegers Tod und auch die Hinrichtung weiterer Arbeiter wird nach Kriegsende niemand belangt.

- Der Bielefelder Gestapobeamte Karl Kaufmann und der Unternehmer Georg Barthel, Eigentümer der Bielefelder Dürkopp AG, bei der Plöger gearbeitet hat, werden kurzzeitig inhaftiert, schnell jedoch wieder freigelassen. Ihr Handeln sei rechtens gewesen.

- Historiker Dieter Begemann hat Ploegers Geschichte erforscht und erklärt sich seine Hinrichtung mit dessen Widerstand schon zu Beginn der NS-Zeit. Man habe damals Angst gehabt, dass sich dieser Widerstand in den Betrieben niederschlägt und habe daher zuvorkommen wollen, so Begemann.

Rundfunkverbrechen und Hochverrat

Was aber genau wurde Ploeger vorgeworfen? Der Maschinenschlosser war in einem Amateurradioclub und bastelte dort am Radio herum, damit dieses möglichst weit entfernte Sender einfing. Die Informationen aus den Nachrichten soll er mit einer Gruppe, die gegen den Nationalsozialismus arbeitete, verbreitet haben. Ihm wurden Rundfunkverbrechen und Hochverrat vorgeworfen. Am 18. Januar 1944 wurden er und sieben weitere Männer während ihrer Arbeit bei Dürkopp aus der Firma geholt. Zuvor soll ihr Vorgesetzter Barthel nach Zeugenaussagen einmal durch seinen Betrieb gegangen sein.

Ploeger wurde als Kopf der Gruppe angesehen. Im Polizeigefängnis in Bielefeld nahm er innerhalb weniger Wochen 20 Kilogramm ab und gestand schließlich die Taten, die ihm vorgeworfen wurden. Zu seiner Frau Henny durfte er per Brief Kontakt halten. Selten durfte sie ihn besuchen.

Bei seiner Verurteilung zum Tode vor dem Oberlandesgericht in Hamm sahen sie sich zum letzten Mal. Henny Ploeger versuchte eine Begnadigung für ihren Mann zu erwirken. Nur sechs Monate nach ihrem Mann starb sie dann an Magenkrebs. 1946 erhielten Heiko und Henny Ploeger in Herford ein gemeinsames Grab. Seit 2012 wird ihrer am 15. September jedes Jahres mit einer Feier auf dem Friedhof zum Ewigen Frieden in Herford gedacht.

Herforder Historiker sucht Dokumente

Der Historiker Dieter Begemann veröffentlichte Ploegers Geschichte bereits 1988 in seinem Buch "Ich hoffe, daß ein freies Deutschland für Euch entsteht". Ploegers Hinrichtung erklärt er sich mit dessen Widerstand schon zu Beginn der NS-Zeit: "Es wurden oft Leute angeklagt, die zum Beginn der Nazi-Zeit Widerstand geleistet hatten", sagt er. "Man hatte Angst, dass das wieder kommt und ist deshalb in die Betriebe gegangen." So habe man auch die anderen Angestellten einschüchtern wollen.

Begemann, der bis 2019 im Herforder Kommunalarchiv gearbeitet hat, schreibt derzeit an einem weiteren Buch. Er untersucht die Schnittmengen zwischen Kaufmann, Barthel und Ploeger. "Heute kann deswegen niemand mehr vor Gericht gestellt werden. Es geht mir um das Sammeln der Unterlagen. Die Geschichte darf nicht verschwinden", erklärt Begemann die Intention seiner Arbeit. Denn, so sagt er, "Ploeger war nicht der Einzige, aber er ist der Anlass, die Geschichte aufzuschreiben".

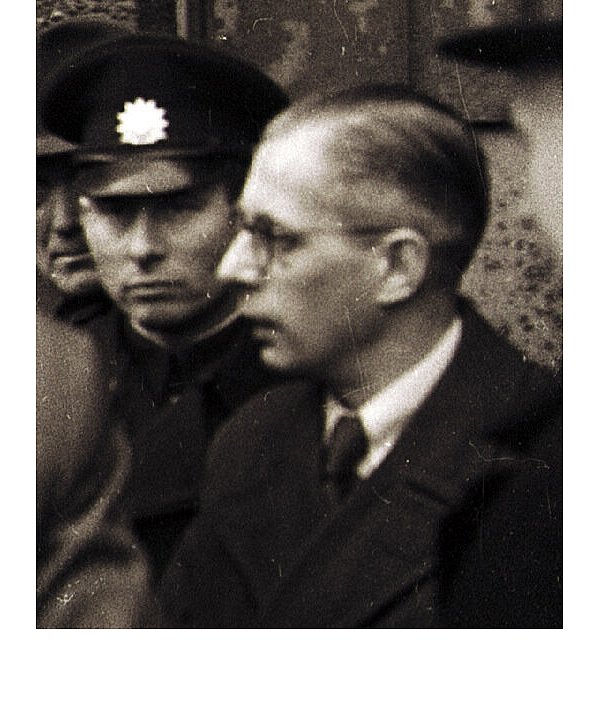

Dafür setzt er auf die Hilfe der Menschen aus Ostwestfalen-Lippe. Er sucht Hinweise, Fotos oder Dokumente, die etwas mit dem Fall zu tun haben. "Es lassen sich zum Beispiel keine Fotos von Barthel finden", sagt er. Auch über die Geschehnisse in dem Polizeigefängnis sei wenig bekannt, ebenso wenig über das Ehepaar, das es leitete. "Ich habe von Fotos aus dem Inneren gehört, konnte sie bisher aber nicht finden." Im kommenden Jahr, 80 Jahre nach er Hinrichtung Ploegers, soll das Buch erscheinen. Wer Hinweise oder Dokumente hat, erreicht Dieter Begemann über seine Internetseite.