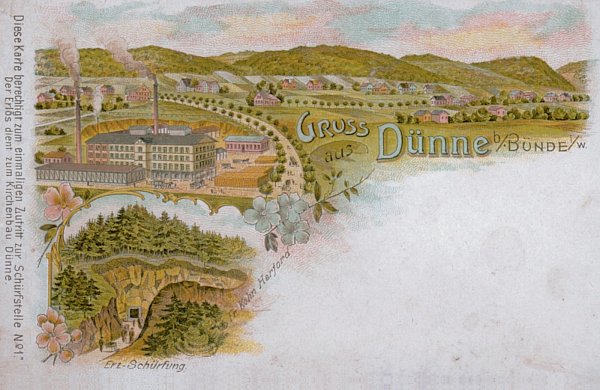

(Abbildung: Privat im Archiv Militzer) | © Meiko Haselhorst

Bünde. Obwohl in Bündes lokaler Selbstdarstellung das Prädikat „die Zigarrenstadt“ heute kaum mehr eine Rolle spielt, wird die Stadt an der Else – und damit ihre Ortsteile – wie kaum eine andere mit einem bestimmten Produkt in Verbindung gebracht. Doch neben dem „braunen Gold“ gab es mit der aufkommenden Industrialisierung auch andere Industrie- und Gewerbeprodukte in und aus der Region, die den Unternehmern Wohlstand und den Menschen ihr Auskommen bescherten. Aber nicht jeder Versuch, ein neues Unternehmen zu etablieren, war von Erfolg gekrönt. So blieb der Bergbau im heutigen Stadtgebiet nur eine Randnotiz der lokalen Wirtschaftsgeschichte.

Der aus dem heute zu Spenge gehörenden Lenzinghausen stammende und in vielerlei Hinsicht sehr rührige Lehrer Gustav Griese hat sich schon in den frühen 1950er Jahren mit der Historie des Berg- und Grubenwesens in Minden-Ravensberg beschäftigt. In einer Reihe von Veröffentlichungen wies er auf eine jahrhundertelange Tradition der Förderung von Bodenschätzen nördlich des Teutoburger Waldes hin, hob jedoch eine Häufung von Neugründungen kleiner und kleinster Zechenbetriebe in den 1860er Jahren besonders hervor. Dabei stand jedoch nicht – wie beispielsweise im Ruhrgebiet – die Steinkohle im Mittelpunkt des Interesses, sondern meist das als „Eisenstein“ bezeichnete Eisenerz.

1861: Erlaubnis für den Betrieb der Zeche „August I“

Der Bedarf an Eisen als dem Werkstoff der immer schneller in Fahrt kommenden Industrialisierung war immens – und so lag es natürlich nahe, sich auch über die Ausbeutung regionaler und lokaler Vorkommen Gedanken zu machen. Begünstigt durch die bei Auffaltung des Wiehengebirges vor Jahrmillionen an die Erdoberfläche gelangten Erzschichten, waren viele dieser Vorkommen vor Ort kostengünstig im sogenannten Tagebau auszubeuten. Es reichte an vielen Stellen aus, sich nahezu ebenerdig und waagerecht in den „Berg“ zu graben, was an manchen Stellen durch die örtlichen Gegebenheiten noch begünstigt wurde.

So auch im heutigen Stadtteil Spradow, der bei Gründung der örtlichen „Eisensteinzeche“ noch als selbstständige Gemeinde dem Amt Bünde angehörte. Und obwohl damit auch vor Ort eine eigene Verwaltung existierte, war das Bergrecht überregional geregelt. Hiernach gehörte das Bünder Land zum „Ober-Berg-Amts-Distrikt“ mit Sitz in Dortmund, dem wiederum der „Bergamtsbezirk“ Bochum unterstellt war. Genau diese Behörde stellte dann auch „im Namen des Königs“ im April 1861 so etwas wie die „Betriebserlaubnis“ für den Betrieb der Zeche „August I“ aus. Doch genau so überregional wie die Bergverwaltung, war auch der Besitzer der Nutzungsrechte an dieser „Muthung“ (ein Antrag bei einer Bergbaubehörde auf Bewilligung einer Genehmigung zum Bergbau) nicht in der Region zu finden.

Genauer Standort unbekannt, Relikte Fehlanzeige

Dieser Besitzer hieß Eduard Blume und war Doktor der Zahnmedizin. Er praktizierte in Berlin „Unter den Linden 41“ und durfte sich „Hofzahnarzt ihrer königlichen Hoheit der Frau Prinzessin Louise von Preußen“ nennen, womit die spärlich überlieferten Angaben zu seiner Person aber auch schon erschöpft wären.

Spannender als die Geschichte des Eigentümers ist aus ortsgeschichtlicher Sicht die Beschreibung des Erzvorkommens. So muss wohl an verschiedenen Stellen gegraben worden sein, denn es werden neben dem Namen „August“ noch die Schürfstellen „Mathilde“ und „Bonifacius“ erwähnt. Erwähnung fand auch der Eisengehalt der an diesen Stellen entnommenen Erzproben, der zwischen 20 und 57,3 Prozent gelegen hat. Obwohl für den Laien gerade letzterer Wert durchaus respektabel erscheint, war er – trotz der günstigen Abbaubedingungen – wohl nicht ausreichend, einen dauerhaften Betrieb des Spradower Bergbaus zu sichern. Ob das Ende des Betriebes im Jahre 1867 nur zufällig mit dem Tod des Besitzers Blume in Berlin zusammenfällt, darüber kann nur spekuliert werden.

Dasselbe gilt für die Lage des oder der Stollen. Eine der Bergamtsakte einstmals angehängte Karte ist leider nicht erhalten geblieben. Dennoch kann anhand der weiteren Angaben darauf geschlossen werden, dass sich zumindest ein als „Mundloch“ bezeichneter Zugang zum Untertagebereich an der westlichen Abbruchkante der Spradower Anhöhe, etwa parallel zum Mühlenbach und dem Herzogweg gelegen, befunden haben muss.

Relikte vor Ort sucht der historisch Interessierte jedoch leider vergebens.