Kreis Gütersloh. Einen Raum zu betreten, der gar nicht da ist und in ihm Gegenstände zu bewegen, die in der Realität ebenso wenig vorhanden sind - bis vor ein paar Jahren war das nur auf dem Holodeck von Raumschiff Enterprise möglich. Dass die Technologie der Virtuellen Realität (VR) längst keine Zukunftsmusik mehr ist, zeigt die Praxis in zwei der größten und innovativsten Unternehmen im Kreis Gütersloh, in die Claas und Miele bei einem Informationsabend der Bielefelder Fachhochschule des Mittelstands (FHM) jetzt exklusive Einblicke gaben.

Während die futuristischen VR-Brillen für manche Laien noch in die Spieleecke gehören, möchten Ingenieure in den Entwicklungsabteilungen von High-Tech-Unternehmen auf die virtuelle Unterstützung nicht mehr verzichten. Sie benutzen spezielle Ausgabegeräte wie das "Head-Mounted Display", das wie eine große, geschlossene Taucherbrille aussieht und über den Kopf gezogen wird. Um einen räumlichen Eindruck zu vermitteln, werden zwei Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven erzeugt und dargestellt (Stereoprojektion). Für die Interaktion mit der virtuellen Welt braucht man spezielle Eingabegeräte: 3-D-Maus, Datenhandschuh oder Flystick. Mit dem passenden Programm und ausreichend vielen Daten kann es dann theoretisch schon losgehen. Und praktisch?

Verschiedene Vorteile und Potenziale der Anwendungen

"Wir arbeiten seit rund eineinhalb Jahren mit VR", erklärt Kai Wallasch. Der Leiter der PLM-Entwicklungsabteilung bei Claas sieht verschiedene Vorteile und Potenziale in den Anwendungen. "VR hilft uns zum einen bei der Entwicklung neuer Modelle, so dass wir besonders in der Anfangsphase auf den physischen Bau von Prototypen verzichten können. Auch unsere Servicetechniker können schon heute an virtuellen Trainingsmodulen geschult werden und zum Beispiel üben, Teile auszutauschen."

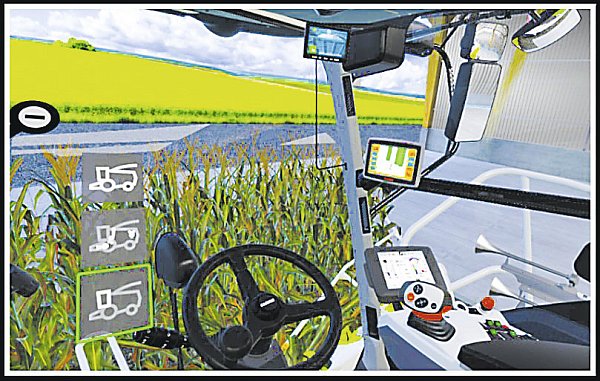

Ein weiterer wichtiger Bereich der Anwendung bei Claas liegt in der Präsentation, wie eine praktische Demonstration an diesem Abend zeigte. Sobald die Probandin das Headset übergezogen hatte, konnten die Besucher auf einer Leinwand verfolgen, was sie durch die Datenbrille sah - und vor allem, was sie mit dem Flystick in ihren Händen so alles tun konnte. In ihrer virtuellen Welt saß sie in der Kabine eines Claas-Maishäckslers und war in der Lage, einen Schrank zu öffnen und eine Flasche Mineralwasser herauszuholen.

Für den Betrachter sieht das ulkig aus

Für den Betrachter sieht das ulkig aus, ein bisschen wie Pantomime - aber auf der Leinwand erscheint es durchaus realistisch. "Warum wir das tun? Weil wir Menschen damit erreichen können", sagt Wallasch. "Das hat extreme Vorteile, zum Beispiel, wenn die räumliche und zeitliche Trennung ein Hindernis für die direkte Erfahrung ist. Die Faszination dieser Brille versteht man aber erst, wenn man sie selbst ausprobiert hat - diese Technologie kann man mit Worten nicht beschreiben."

Ähnliche Erfahrungen gibt es im Hause Miele, wie Nadja Lüdke (Leiterin Marketing Professional) an diesem Abend berichtet. Andere Branche, ähnliche Entwicklung: "Als wir vor der Herausforderung standen, eine Desinfektionsschleuse für OP-Besteck auf einer Medizinmesse zu präsentieren, wären wir ohne die VR-Technik an unsere Grenzen gestoßen - es fehlte schlichtweg an Platz. Durch die Umsetzung der Maschinen mit VR können wir auch auf kleineren Messen unterwegs sein." Für potenzielle Kunden werde das Produkt erlebbar - "so überzeugend, dass das Universitätsklinikum Tübingen ein echtes Gerät gekauft hat".

INFORMATION

Eintauchen in virtuelle Welten kann krank machen

- Immersion („Eintauchen") beschreibt den durch eine Umgebung der Virtuellen Realität (VR) hervorgerufenen Effekt, der das Bewusstsein des Nutzers, illusorischen Stimuli ausgesetzt zu sein, so weit in den Hintergrund treten lässt, dass die virtuelle Umgebung als real empfunden wird.

- Ist der Grad an Immersion besonders hoch, wird auch von „Präsenz" gesprochen.

- Im Unterschied zur passiven, filmischen Immersion erlaubt die Virtuelle Realität eine Interaktion mit der virtuellen Umgebung. So kann eine wesentlich höhere Intensität der Immersion erreicht werden.

- VR-Krankheit, auch Virtuelle Realitäts-Krankheit, ist eine Form von Übelkeit, die mit dem Eintauchen in eine computergenerierte Umgebung auftritt. Sie entsteht typischerweise beim Spielen eines Computerspiels mit einer VR-Brille und ähnelt der Reise- oder Bewegungskrankheit. Symptome sind Unwohlsein, Kopfschmerz, Übelkeit, Müdigkeit, Apathie. Bewegungsinstabilität und Stolpern können auftreten. Auch Erbrechen wurde beobachtet.