Gütersloh. Wenn jemand, der bei US-Elektroautobauer Tesla oder am Sprachprogramm Siri von Apple die Technik von morgen mitentwickeln könnte, lieber Studenten unterrichtet, dann geschieht dies aus tiefer Überzeugung. Genau diese hat der Gütersloher Oliver Kramer.

In Avenwedde aufgewachsen und mit Studienstationen in NRW und in den USA, kehrte er nach Deutschland zurück, um jetzt seinen Traumjob zu bekommen: Kramer ist zum Professor für Computational Intelligence an der Universität Oldenburg ernannt worden – und das mit gerade einmal 39 Jahren.

Herr Kramer, Sie haben 1997 ihr Abitur am Stiftischen Gymnasium in Gütersloh absolviert. Wussten Sie eigentlich damals schon, dass Sie einmal Professor an einer Universität werden wollen?

Oliver Kramer: Nein, derartig mutige Zukunftspläne waren mir damals fern. Ich war sicherlich kein schlechter Schüler und mit den Leistungskursen Mathematik und Chemie auch nahe an Naturwissenschaften und Technik. Aber an eine wissenschaftliche Karriere in der Informatik war damals noch nicht zu denken. Ich hatte anfangs eine gehörige Portion Respekt vor einer Universität und wusste überhaupt nicht, ob sich der Erfolg meiner schulischen Leistungen fortsetzen würde.

Wie sah Ihr weiterer Werdegang aus?

Kramer: 1998 habe ich angefangen, Naturwissenschaftliche Informatik an der Technischen Fakultät der Universität Bielefeld zu studieren. Nach dem Vordiplom habe ich dann an der Technischen Universität Dortmund mein Studium der Informatik fortgesetzt und 2003 mit einem Diplom abgeschlossen. Danach habe ich von 2004 bis 2008 an der Universität Paderborn promoviert und meine Doktorarbeit über evolutionäre Algorithmen verfasst, ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Bis 2010 habe ich anschließend als Postdoktorand in Dortmund meine Arbeiten zu evolutionären Algorithmen fortgesetzt und vertieft.

Warum sind Sie danach nach Kalifornien in die USA gegangen?

Kramer: Damals war es ein riesiger Schritt für mich. Ich habe mich um ein DAAD-Stipendium beworben. Es war schon immer ein Traum von mir, in den USA zu forschen und so habe ich die Möglichkeit dann beim Schopf gepackt. Im Nachhinein gehört diese Erfahrung zu den interessantesten meines Lebens, sowohl wissenschaftlich als auch privat. Ich kann jedem nur empfehlen, mal von Zuhause weg zu gehen und die Welt zu entdecken.

Hat Sie bei Ihrer Entscheidung auch das nahgelegene Silicon Valley, ein Hotspot der weltweit größten IT- und High-Tech-Unternehmen, gereizt?

Kramer: Aber natürlich. Das Silicon Valley ist der Geburtsort vieler Technologien, die uns heute umgeben. Beispiele sind die berühmten milliardenschweren Unternehmen wie Google, Facebook, Twitter und Apple, die wesentlich die Informationsbeschaffung und Kommunikation gestalten. Tesla und Uber werden vielleicht in Zukunft beeinflussen, wie wir uns fortbewegen.

Ist diese rasante technische Entwicklung denn unbedingt ein Vorteil?

Kramer: Künstliche Intelligenz wird unser aller Leben verändern, meiner Einschätzung nach verbessern, auch wenn wir die Gefahren und Einflüsse der Technologien dabei immer im Auge behalten müssen. Ich habe im Silicon Valley viele interessante Leute kennengelernt, die heute in hochrangigen Positionen arbeiten, beispielsweise bei Google oder Microsoft – und auch Wissenschaftler, die nun als Professoren an deutschen und internationalen Universitäten forschen.

Sie sind 2011 aus dem sonnigen Kalifornien zurück nach Deutschland gekommen, um eine Stelle als Juniorprofessor anzunehmen. Haben Sie diesen Schritt jemals bereut?

Kramer: Manchmal vermisse ich das interessante Umfeld des Silicon Valley und die gewaltige Landschaft Kaliforniens. Von meinem Büro des International Computer Science Institutes aus hatte ich einen hervorragenden Ausblick auf die Skyline von San Francisco und die berühmte Golden Gate Bridge. Das war natürlich super. Aber mit Deutschland fühle ich mich sehr verwurzelt, hier ist mein Zuhause. Trotzdem versuche ich, ein bis zwei Mal im Jahr für mehrere Wochen dorthin zurückzukehren.

Sie waren dann nur für ein halbes Jahr Juniorprofessor für Stochastik und Optimierung in Weimar, haben dann eine Stelle als Juniorprofessor an der Uni Oldenburg angenommen. Warum der schnelle Wechsel?

Kramer:Man muss sich das so vorstellen: Professorenstellen, gerade in gefragten Bereichen wie in der Informatik und der künstliche Intelligenz, sind rar. Als junger Wissenschaftler bewirbt man sich auf alle Stellen, die aus Sicht der wissenschaftliche Karriere erfolgversprechend erscheinen. Die Universität Weimar gab mir zuerst die Chance. Als dann das Angebot aus Oldenburg kam, konnte ich jedoch nicht ablehnen. Die Oldenburger Ausrichtung auf erneuerbare Energien erschien mir außerordentlich attraktiv. In Oldenburg habe ich schließlich sechs Jahre lang als Jungprofessor geforscht und gelehrt. Im April wurde ich schließlich nach einem Besetzungsverfahren als Professor für Computational Intelligence auf Lebenszeit ernannt.

Was genau ist Computational Intelligence?

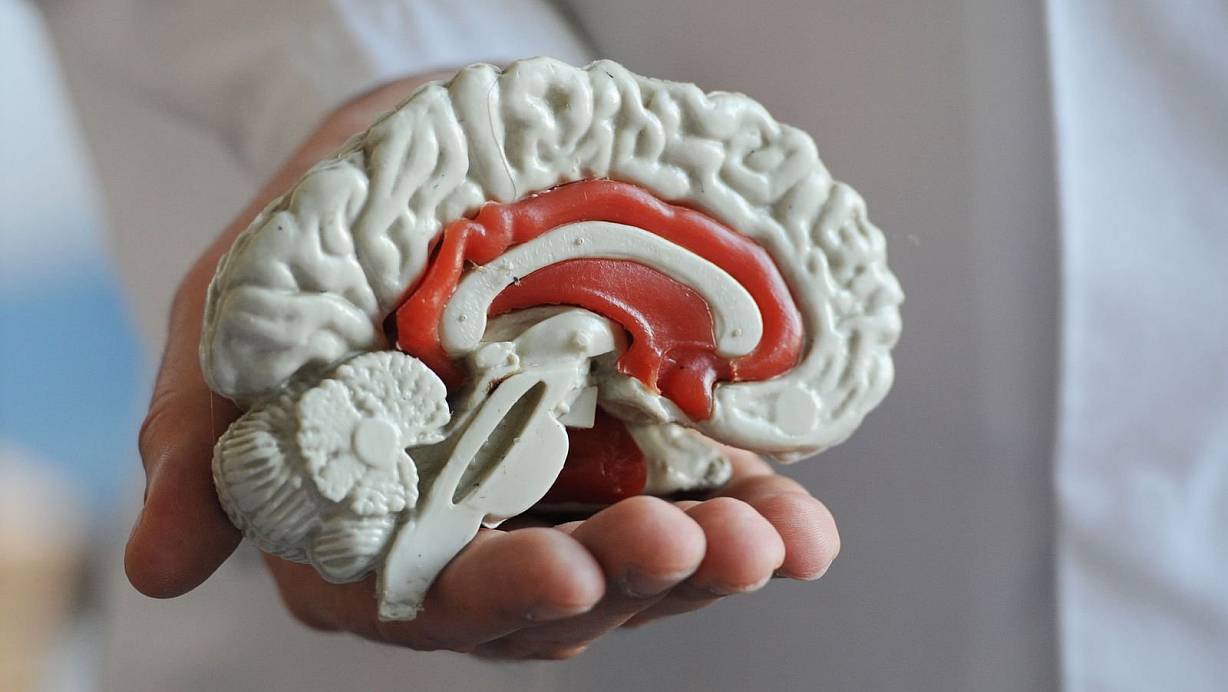

Kramer: Es ist ein spezieller Unterpunkt der Informatik und gehört zum Bereich der künstlichen Intelligenz, die gerade in jüngster Zeit mit ihren Erfolgen in Sprach- und Bilderkennung großes öffentliches Interesse genießt. Techniken der Künstlichen Intelligenz sind heute für jeden nutzbar, man schaue sich die Assistenzsysteme Alexa von Amazon oder Siri von Apple an. Künstliche neuronale Netze spielen hier eine Schlüsselrolle. Sie imitieren mit einer Vielzahl von Neuronen die Informationsverarbeitung des menschlichen Gehirns. Um die Struktur dieser hochkomplexen Strukturen zu optimieren, verwenden wir in meiner Arbeitsgruppe evolutionäre Algorithmen, mit denen ich mich schon damals in Dortmund beschäftigt habe. Wie neuronale Netze sind diese Algorithmen naturinspiriert und verwenden Rekombination, Mutation und Charles Darwins Idee der Selektion für den Optimierungsprozess.

Können Sie sich vorstellen, mit so viel Know-how später mal bei einem großen IT-Konzern wie SAP, Microsoft oder auch wieder in Gütersloh bei Bertelsmann zu arbeiten?

Kramer: Ich glaube, mit meiner Stelle als Professor habe ich meinen Traumjob gefunden. Meine Doktoranden und Absolventen sind aber sehr beliebte Kandidaten in Industrie und Wirtschaft. In Projekten kann ich die entwickelten Technologien in der Praxis einsetzen. Aber vielleicht werde ich ja doch eines Tages schwach, wenn ein großes Unternehmen anrufen sollte, um mir ein attraktives Angebot zu unterbreiten.

INFORMATION

Automatisierte Problemlöser

- Die Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens befasst. Der Begriff wird in Forschung und Entwicklung verwendet.

- Im Allgemeinen bezeichnet KI den Versuch, eine menschenähnliche Intelligenz nachzubilden, also einen Computer zu bauen oder so zu programmieren, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann.

- Oftmals wird damit aber auch, besonders bei Computerspielen, eine nachgeahmte Intelligenz bezeichnet, womit meist ein intelligentes Verhalten simuliert werden soll.

- Geforscht wird weltweit in großen Konzernen, aber auch an Universitäten, etwa an der Uni Bielefeld, die Arbeitsgruppen zum Thema bietet.

- Einen Einblick in die KI gibt auch das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn.