Gütersloh. Bei Spionage gegen das eigene Land kennt die DDR kein Pardon. Als die Stasi 1973 einen BND-Spion festnehmen kann, steht sie am Anfang eines großen Coups gegen den westdeutschen Auslandsgeheimdienst. Der Spion nennt die Namen von 24 weiteren Westagenten. "Das war ein großer Schlag gegen den BND", weiß der Historiker Dr. Armin Wagner.

Es fällt auch der Name eines Güterslohers, der samt seiner Ehefrau bei einem Familienbesuch in der DDR von der Stasi verhaftet und wegen Spionage zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt wird. Die Hintergründe der Agententätigkeit von August und Gertrud Enkemeier - beide verstorben - sind selbst in der Verwandtschaft kaum bekannt, heißt es aus dem Umfeld der Familie. Erstmals geben jetzt die Akten der Stasiunterlagenbehörde in Berlin Einblick in den Fall. Rund 200 Seiten liegen der Neuen Westfälischen dazu vor.

Enkemeier stammt demnach aus einer einfachen Familie aus dem mecklenburgischen Goldberg. Sein Lebenslauf verrät: Als Jugendlicher trägt er Zeitungen aus, um die Haushaltskasse der Eltern aufzubessern. Nach der Volksschule absolviert er eine Lehre als Tischler, wird 1943 zum Reichsarbeitsdienst, später dann zur Wehrmacht eingezogen. Mit 18 gerät er in britische Kriegsgefangenschaft, kommt nach einem Jahr frei und heiratet 1947 seine Gertrud. Bis 1961 arbeitete er im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb. Als die beiden 1961 besuchsweise in Gütersloh weilen, entscheiden sie sich, zu bleiben. Enkemeier findet eine Stelle in der Tischlerei Struck.

In den Stasiakten heißt es, der BND sei später auf August Enkemeier durch die Mitgliederliste des "Vereins der Mecklenburger" aufmerksam geworden. Nach seiner Flucht aus der DDR war er der Ortsgruppe Gütersloh beigetreten, um sich mit Menschen aus der Heimat auszutauschen. In den 60er Jahren nimmt der Bundesnachrichtendienst offenbar erstmals Kontakt mit Enkemeier auf.

Ähnlich wie die Stasi in der Bundesrepublik, geht es dem BND um die Aufklärung der militärischen Stärke von NVA und sowjetischen Streitkräften auf dem Boden der DDR. Schätzungen zufolge haben bis zur politischen Wende rund 10.000 BND-Spione in der DDR gewirkt.

Nach dem Mauerbau setzt der Pullacher Geheimdienst demnach vorwiegend auf Reise- und Transitspione: Bundesbürger, die auf Reisen durch die DDR militärische Einrichtungen in Augenschein nehmen. 1967 verpflichtet sich laut Akten auch August Enkemeier. Er "erhoffte sich eine gute Bezahlung", notiert die Stasi damals. Der BND fordert den Familienvater auf, während seiner Besuchsreisen bei seiner Familie im Bezirk Schwerin Informationen zu sammeln. Enkemeier wird beim BND unter dem Decknamen "Feldmann" geführt.

Glaubt man den Stasi-Akten, so nutzte er zwischen August 1967 und seiner Festnahme 1978 insgesamt zwölf Besuchsreisen, um für den BND in Mecklenburg zu spionieren. Er lieferte demnach zu elf militärischen Anlagen Informationen, unter anderem zum sowjetischen Flugplatz in Parchim, zum NVA-Übungsplatz in Goldberg und zum NVA-Versorgungslager bei Damerow. "Seine Feststellungen umfassten die genaue Lage der Objekte, den Verlauf von Begrenzungen, die Arten der Absicherung, die stationierte Kampftechnik und Fahrzeuge", heißt es in der späteren Urteilsverkündung. Und: "Der Angeklagte sammelte (. . .) Daten über rund 40 Militärfahrzeugkolonnen, die zwischen fünf und 22 Fahrzeuge umfassten, und eine Vielzahl von einzelnen Militärfahrzeugen - mindestens 100 - verschiedener Typen (. . .) Dabei vermerkte er Ort und Zeitpunkt sowie die Bewegungsrichtung und teilweise die Kennzeichen der Fahrzeuge."

Einem enttarnten Westspion ist es geschuldet, dass August Enkemeier in den 70er Jahren ins Visier der Stasi gerät. Enkemeier gilt als einer von 24 Tatverdächtigen, deren Namen genannt werden. Gegen sie alle wird von nun an im "Zentralen Operativvorgang Reise" ermittelt.

Als August und Gertrud Enkemeier vom 30. Juni bis zum 20. Juli 1973 erneut die Einreise beantragen, läuft im Hintergrund die Maschinerie der Staatssicherheit an. "Es ist vorgesehen, die Familie während ihres Aufenthaltes in der DDR unter operativer Kontrolle zu halten, um die vorhandenen Verdachtsgründe zu klären", heißt es in den Akten. Beide werden rund um die Uhr beobachtet. Inoffizielle Mitarbeiter und "zuverlässige Bürger" heften sich an die Fersen der beiden Gütersloher: "Wie verhalten sie sich während der Einreise? Welche Kontakte werden in der DDR gesucht? Welche Fahrten werden unternommen?" Die Ermittlungen gegen Enkemeier dauern mehrere Jahre.

Einer der Spitzel kennt August Enkemeier schon aus der gemeinsamen Schulzeit in Goldberg. Beide seien damals gut befreundet gewesen. Jetzt berichtet er als IM "Franz Meier" regelmäßig über die Besuche von August Enkemeier in seiner alten Heimat an die Stasi. "Franz Meier" erhält den klaren Auftrag: "Feststellen von Spionageverdachtshandlungen und Dokumentierung derselben". Im Juli 1976 treffen sich die beiden - vermutlich nicht ganz zufällig - beim Anglerfest am Dobbertiner See in Mecklenburg. "Mir fiel auf, dass in dieser Unterhaltung immer wieder von ihm Fragen gestellt wurden. So wollte er wissen, wie viele Soldaten in Goldberg sind (. . .) Er lenkte das Gespräch immer wieder auf die NVA. Er wollte von mir wissen, ob dort nur Panzer oder auch noch andere Waffengattungen stationiert sind (. . .) Obwohl Enkemeier immer wieder nachbohrte, bekam er von mir keine Information."

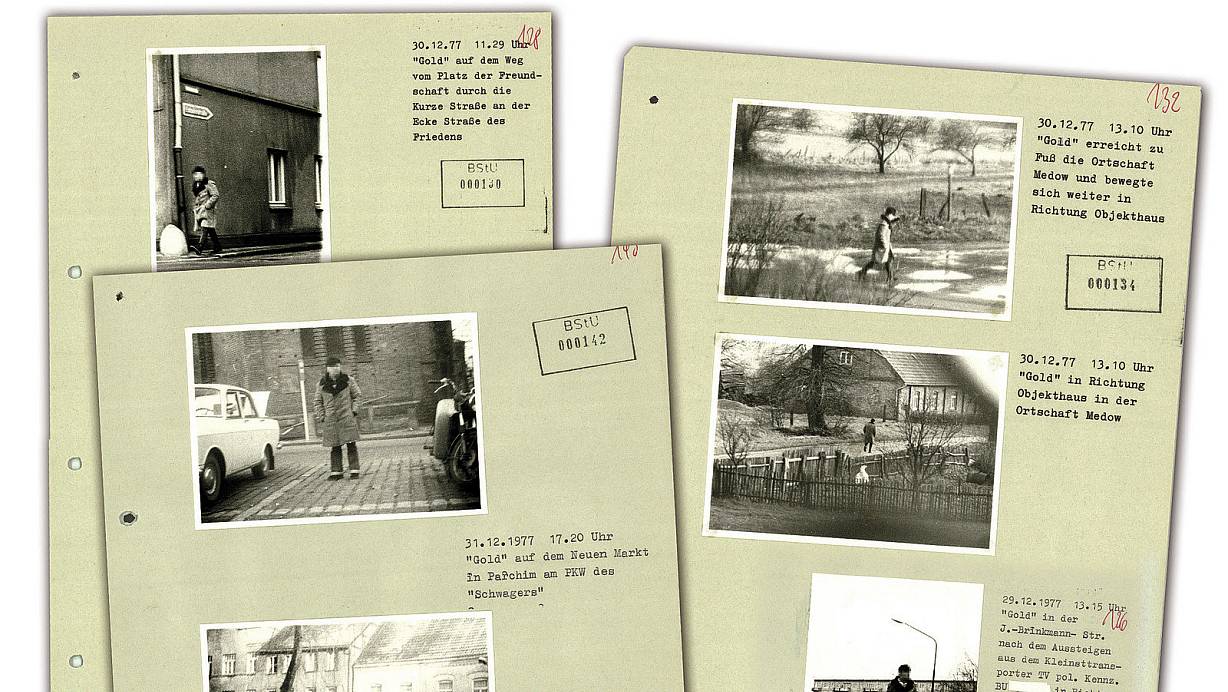

Solche Indizien rechtfertigen für die Stasi eine großangelegte Operation. Im Dezember 1977 bei einem weiteren DDR-Besuch von Enkemeier beginnt die "Operation Gold". Der Gütersloher soll endgültig der Spionage überführt und verhaftet werden.

Zur Observation setzt das MfS fünf Pkw ein. Auf sieben Beobachtungspunkten in Goldberg werden Stasileute mit Fotoapparaten postiert. Rund um die Goldberger NVA-Kaserne richtet der Geheimdienst ein Stützpunktsystem ein. Mehrere Spitzel verfolgen Enkemeier auf Schritt und Tritt. Die Abteilung M - Postkontrolle - führt dazu eine Sonderkastenleerung durch, um Information abzufangen, die Enkemeier anonym über den Postweg in den Westen verschicken könnte. Alle Briefe, die in der Region eingeworfen werden, transportiert die Stasi zur Abteilung II, in der sie zu Hunderten geöffnet werden. Insgesamt sind in dieser Zeit 31 Stasimitarbeiter mit dem Fall beauftragt. Der Aufwand ist gewaltig.

Am Ende will die Geheimpolizei durch die Aktion "Gold" ermittelt haben, "dass der Verdächtige eine intensive nachrichtendienstliche Abschöpfung betrieb". Auf dieser Grundlage nimmt die Staatssicherheit Enkemeier und seine Ehefrau am 2. Januar 1978 fest. "Die Erstvernehmung bestätigte die Spionagetätigkeit (. . .) für den BND", heißt es in einem Bericht. August Enkemeier wird schließlich vor dem Militärobergericht Berlin wegen "Spionage in besonders schwerem Fall" zu lebenslanger Haft, seine Ehefrau wegen Beihilfe zu sechs Jahren Haft verurteilt. "Ein hartes Urteil", findet Armin Wagner. "Lebenslange Haft für Spionage wurde eher selten verhängt. Entweder wurde Enkemeiers Fall besonders gewichtet oder aber das Regime wollte ein Exempel statuieren."

August und Gertrud Enkemeier müssen ihre Strafe nicht bis zum Ende absitzen. Vermutlich werden sie vom Westen freigekauft. Gertrud Enkemeier wird im Juni 1979, ihr Mann zweieinhalb Jahre später aus der Haft entlassen.

Erst 1985 schließt die Stasi den Operativvorgang "Reise". Im Abschlussbericht heißt es: "Von den insgesamt 24 Verdächtigen wurden 17 wegen erwiesener Spionage zugunsten des BND verurteilt."

Lesen Sie am Montag: Wie die Stasi den Bertelsmann-Konzern beobachtete.

BND-Spione in der DDR

- Bis 1989 waren 10.000 Spione für den BND in der DDR im Einsatz. Von dieser Schätzung gehen die Historiker auf Grundlage einer von Hochrechnungen aus. Exakte Zahlen gibt der BND bislang offenbar nicht frei.

- Neben DDR-Bürgern, die als sogenannte Standortüberwacher Militäreinrichtungen beobachteten und Auffälligkeiten sowie Veränderungen meldeten, gab es auch Spione unter den Zivilbeschäftigten in Kasernen oder Garnisonen.

- Den größten Teil machten nach dem Mauerbau allerdings die Reise- und Transitspione aus. Bundesbürger, die auf ihren Reisen durch die DDR gezielt militärische Anlagen in Augenschein nahmen und an den Westgeheimdienst in Pullach weiter gaben.

- Doch auch durch die Befragung von Flüchtlingen und Deserteuren gelangte der Bundesnachrichtendienst an wichtige Informationen aus der DDR, heißt es in einer Studie von Armin Wagner.