Brackwede. Glas aus Bielefeld? Ja, gab es. Der Sennesand, heute für den Autobahnbau wichtig, half damals der Glashütte an der Brackweder Hauptstraße. Von der Artur-Ladebeck-Straße kommend, gleich am Anfang auf der rechten Seite, fallen heute zwei Reihenhäuser auf (193 bis 199b). Sie beeindrucken durch Kleinheit und Schlichtheit. Ihr Name: "Glasmacher-Häuser". Sie stellen einen markanten Abschnitt in der Brackweder Industriegeschichte dar und hängen mit dem Bau einer Glashütte am Ort zusammen.

GLASHÜTTE TEUTOBURG

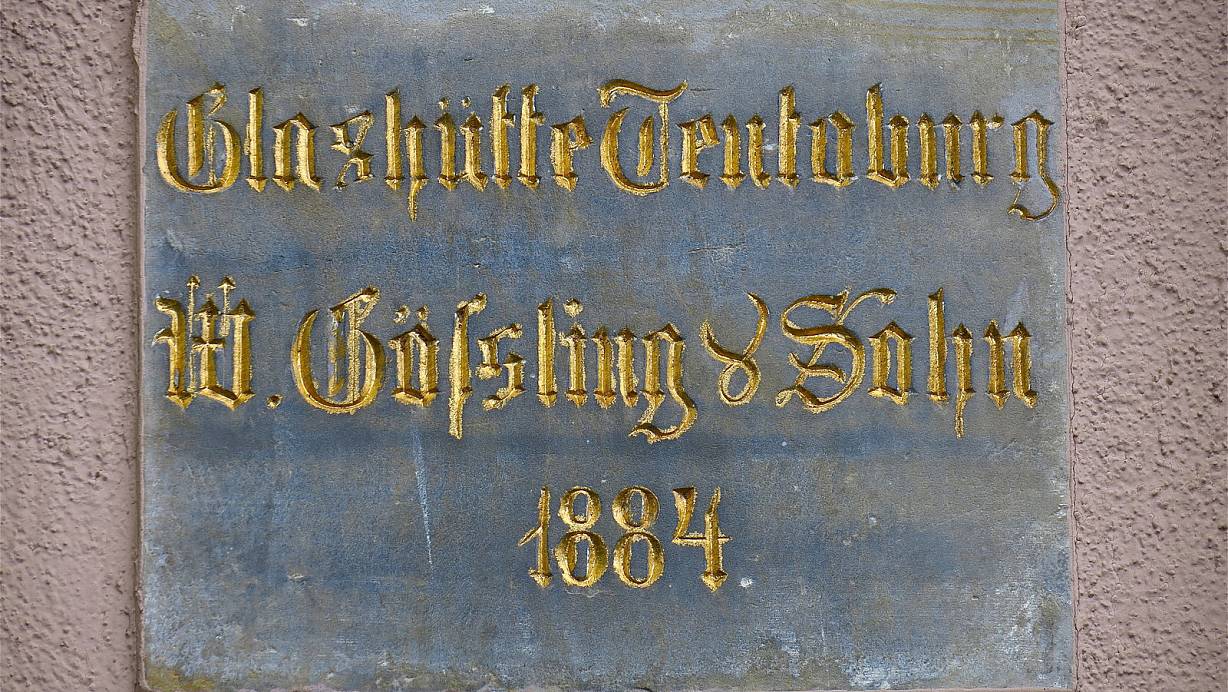

Die Anlage einer Glashütte in Brackwede ging auf Wilhelm Schüffner aus Gernheim an der Weser zurück. Er bat Anfang September 1871 den Amtmann von Brackwede schriftlich um die Konzession für Anlage und Betrieb einer "Hohl-Glashütte auf einem ehemals Luttermöllerschen Grundstück" nahe der heutigen Artur-Ladebeck-Straße. Im Oktober 1871 erfolgte die Baugenehmigung und ein Jahr später nahm die Glashütte ihre Arbeit auf. Die Brackweder Fabrik war eine Filiale der Hütte Gernheim, die bald darauf geschlossen werden musste. Nach verschiedenen Wechseln firmierte das Unternehmen 1879 als "Glashütte Teutoburg W. Gößling und Sohn". An den Häusern erinnern zwei goldene Inschriften an die Historie des Ortes.

ROHSTOFF SENNE-SAND

Die Wahl für den Standort Brackwede war von der Köln-Mindener Eisenbahn abhängig. Kalk für die Glasherstellung lieferte das Kalkwerk Niewöhner in Brackwede, weißer Sand, auch Quarzsand genannt, kam über die Straße mit Pferdefuhrwerken aus dem lippischen Dörentrup. Es wurden Gläser für die chemische Industrie, aber auch Flaschen für Bier und Mineralwasser produziert. Der Rohstoff für die grünen Flaschen lag in Gestalt des Sennesandes vor der Haustür der Glashütte - auf dem eigenen Grundstück - und stand reichlich zur Verfügung. Mehr als weißes Hohlglas trugen die grünen Bier- und Mineralwasserflaschen in den 1870er und 1880er Jahren zum Erfolg der Hütte Teutoburg bei. Schließlich wurden Bier und Mineralwasser erst neuerdings in Flaschen abgefüllt und versandt - bis dahin war speziell letzteres in Tonkrügen verschickt worden. Hygienische Gründe führten zur Abfüllung in sogenannte "Kugel-Verschluss-Flaschen". 1901 ging die Glashütte Teutoburg an die Gerresheimer Glashütte in Düsseldorf-Gerresheim über. 1929 wurde sie aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen.

GLASMACHER-WOHNUNG

Die Zahl der Arbeiter der Glashütte wurde 1878 mit 50 bis 60 angegeben. Die Arbeiter mussten untergebracht werden, insbesondere die neu Zuziehenden. In den 1870er Jahren ließ die Hütte drei Häuser mit Mietwohnungen neben der Hütte bauen. Zwei weitere, ähnliche Wohn-Komplexe entstanden 1883/84. Diese sind erhalten geblieben und werden im Volksmund als "die Glasmacher-Häuser" bezeichnet. Die alten Glashütten waren übrigens durchaus genötigt, ihren Arbeitern Wohnraum zur Verfügung zu stellen - und zwar in nächster Nachbarschaft. Denn: Der vergleichsweise primitive technische Produktionsprozess der "Hafenöfen" erforderte die schnelle Erreichbarkeit der Glasmacher, die immer dann arbeitsbereit sein mussten, wenn eine Schmelze fertig war, und das war zeitlich nie genau zu regeln. Das Glasmacher-Denkmal im Stadtpark - anlässlich der 850-Jahrfeier Brackwedes aufgestellt - erinnert noch heute an die Glasmacher.

GLASMACHER-GYMNASIUM

Viele "Neu-Brackweder Glasmacher" waren katholisch. Sie bereicherten die kleine katholische Gemeinde. Bald entstand eine selbstständige kirchliche Gemeinde mit eigenem Gotteshaus und Schule. 1896 wurde in dem Zusammenhang auch die Lönkert-Schule gebaut. Sie ist auf den Glasmacher-Bevölkerungsanteil zurückzuführen. Im Volksmund wurde sie auch das "Glasmacher-Gymnasium" genannt, obwohl sie eine Volksschule war.