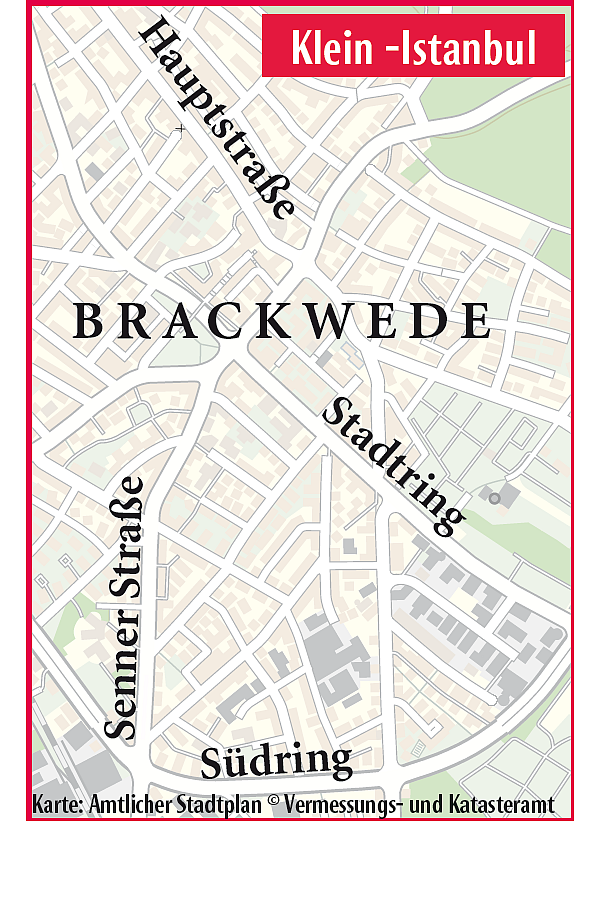

Brackwede. Klein-Istanbul. Der Name lässt rätseln: Ein Kleinformat der türkischen Großstadt in Bielefeld? Kann es das geben? In Brackwede spricht der Volksmund von seinen türkischen Mitbürgern offenbar auch indirekt - wenn der Ortsbegriff "Klein-Istanbul" genutzt wird. Ein Grund dafür, dass hier jeder Dritte einen Migrationshintergrund hat (und fast 60 Prozent der Nicht-Volljährigen), sind große Unternehmen, die in den 50ern mit Arbeit lockten.

Das "Industriedorf Brackwede"

Brackwede erstreckt sich an den Südhängen des Teutoburger Waldes bis zum Sennefriedhof - auf knapp 38 Quadratkilometern. Im Jahr 1151 liest man zum ersten Mal in einer Urkunde des Paderborner Bischofs Bernhard von "Bracwide". In diesem wichtigsten Nebenzentrum Bielefelds leben heute fast 40.000 Menschen. Das große "Industriedorf" Brackwede wurde im Zuge der kommunalen Gebietsreform zu Beginn der 1970er Jahre nach Bielefeld eingemeindet. Im Jahre 1956 hatte es noch die eigenständigen Stadtrechte von der Landesregierung erhalten.

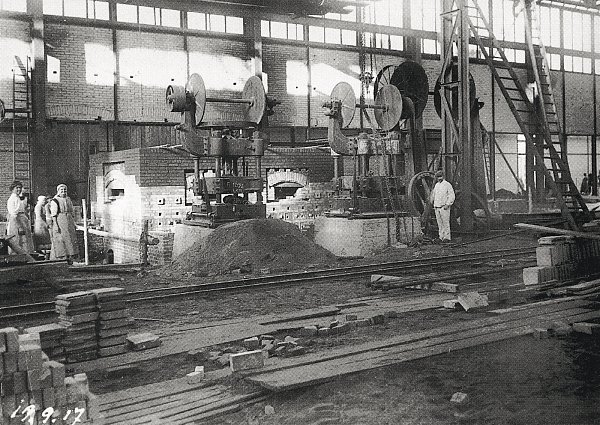

Der Aufbau der Kammrich-Werke

Neben bedeutenden anderen Industriebetrieben siedelten sich 1916 die "Vereinigten Kammrich?schen Werke AG" hier an. Ursprünglich hatten sie ihren Sitz in Berlin. Nun wurde ein etwa 103.000 Quadratmeter großes Areal auf dem Gebiet der politischen Gemeinde Brackwede und Senne I gekauft. Bis 1918 dauerte der Aufbau der Werksanlagen, dann erfolgte die Verlegung der Presserei von Berlin nach Brackwede.

Kammrich lieferte Produkte dieser Betriebs-Abteilung an die Nutzfahrzeug- und speziell die Auto-Industrie. 1921 wurden in Brackwede die Anlagen für die Fertigung von Rohren installiert, mit welchen verschiedene Industriezweige, vor allem aber die Fahrradindustrie versorgt wurden. 663 Belegschafts-mitglieder zählten die Kammrich-Werke 1924/25. Im Nationalsozialismus erwarb die Mannesmann AG den gesamten Komplex im Rahmen eines sogenannten "Arisierungsverfahrens". Innerhalb des Mannesmann-Konzerns stieg das Brackweder Werk mit seinem Stahlformbereich wiederum zu einem wichtigen Zulieferer für die deutsche Nutzfahrzeugindustrie auf.

Der Röhrenbereich stellte Präzisionsrohre für Hydraulikanlagen im Bergbau, Benzinleitung, Wagenheber, Kühl- und Hitzeaggregate her. Schon damals gingen fast 60 Prozent der Produktion in den Export. 1980 arbeiteten 1.640 gewerbliche Mitarbeiter und 260 Angestellte in dem Unternehmen - darunter waren etwa 600 ausländische Arbeitnehmer.

Klein-Istanbul und die Vatan-Moschee

Viele Arbeiter waren türkischstämmig. Da die Firma auch selbst Wohnungsbau betrieb, um ihre Arbeitskräfte entsprechend gut zu versorgen, erhielt Brackwede bald im Volksmund den Begriff "Klein-Istanbul". Ein Zentrum der türkischen Mitbürger in Brackwede ist die Vatan-Moschee an der Windelsbleicher Straße 56. Sie versteht sich als gemeinnützige Einrichtung und untersteht dem Dachverband der Türkisch-Islamischen Union DITIB. Der Name "Vatan" stammt aus dem Türkischen und bedeutet Heimat.

Das Grundstück der Moschee wurde 1997 vom Verein erworben - und zwei Jahre später, am 10. Oktober 1999, erfolgte die Grundsteinlegung; verbunden mit einer öffentlichen Festveranstaltung. Nach einer Bauzeit von fünf Jahren wurde das Gebäude 2004 schließlich der Gemeinde offiziell übergeben. Finanziert wird die Moschee fast ausschließlich aus den Beiträgen von 350 Mitgliedern und aus den freiwillig geleisteten Spenden. Das Vereinsziel besteht darin, Muslimen einen Ort zur Ausübung ihres Glaubens zu geben und einen Beitrag zur Integration zu leisten. Zusätzlich ist die Einrichtung ein Ort der Begegnung; um Gedanken auszutauschen, sich zu unterhalten und als Treffpunkt für Jugendliche und ältere Mitbürger.

"Angepackt"

„Neben Schildesche war Brackwede der an-dere wichtige Arbeiter-vorort – deshalb wurde auch die erste Straßen-bahnlinie zur Anbindung beider Orte gebaut. In den 70ern kamen türkische Arbeiter und packten mit an."

Dr. Matthias Wienhues

Die große NW-Sommer-Serie

- In gut 30 Teilen laden wir Sie, liebe Leser, zu einer Reise durch Bielefeld ein – ein kurios-anderes Bielefeld, als es die meisten Leser wohl kennen.

- Bereits erschienen ist der Aufmacher mit einer Karte zu allen 30 besonderen Orten – und das Arbeiterschloss, die Linke Baracke, De Griese und Klein-Korea.

- Heute ist das Thema:

Klein-Istanbul - In den kommenden Wochen erscheinen: Picasso-Platz, Monte Scherbelino, Schipkapass, Kanonenrohr, Notpforte, Vatikan und Engelsburg, Beamtenschloss, Klein-Berlin, Unter-, Ober- und Negerdorf, Sieker Schweiz, Langer Jammer, Schwedenschanze, Hallelujah-Steinbruch, Blödental, Hallelujah-Express, Die Glasmacher-Häuser, LindemannsHalbinsel und Die Brosche, Buntes Haus, Königreich Dalbke, Wohnen im Wolga-Bogen, Max und Moritz, Schlanke Eva, Sparecke, Spenger Schlacht sowie jeweils ein Text zur Mobilität und zur Ernährung.

- Weitere Texte könnten noch folgen, auch, wenn wir entsprechende Leserhinweise erhalten. Sollten Sie eine Idee haben – Merkmale: kurioser Name und historische Relevanz für Bielefeld – mailen Sie die Idee an diese Adresse: JWibbing@bitel.net

- Die Serie ist auch nachzulesen unter www.nw.de