Bielefeld. Der „Paukenschlag" für die letzte Phase des Zweiten Weltkrieges erfolgte mit dem Abwurf einer Zehn-Tonnen-Bombe auf den Schildescher Viadukt am 14. März 1945. Damit zerstörte die britische Royal Air Force die wichtige Bahnverbindung von Köln nach Hannover. Die Bombe trug den Namen „Grand Slam” und ließ den Viadukt aber auf 130 Metern einstürzen.

Zwei Tage später traf Generalmajor Karl Becher vom Wehrkreiskommando VI ein und übernahm als Kommandant die Sicherung und Verteidigung der damaligen Landkreise Lübbecke, Osnabrück, Minden, Halle, Melle, Bielefeld, Bad Salzuflen, Herford und Paderborn.

Becher sollte die Dörfer und Städte zur Verteidigung ausbauen. Dazu zählte die Errichtung von Panzersperren. Er teilte seinen Bezirk, der ein Gebiet von fast 60 mal 60 Kilometern umfasste, in drei Abschnitte auf. Insgesamt standen höchstens 7.000 Mann zur Verfügung. Unter „normalen Umständen" wären für diese Aufgabe etwa 100.000 Soldaten nötig gewesen.

Für die Verteidigung Bielefelds und seiner Vororte gegen die Amerikaner standen etwa 3.500 Mann in Bereitschaft. Sie verteilten sich auf ein riesiges Gebiet, das im Westen bis nach Steinhagen reichte, im Norden bis nach Jöllenbeck und im Osten bis zur Autobahn.

Erschwerend kam hinzu, dass kaum kampferprobte Truppen und viel zu wenige Nachrichtenabteilungen vorhanden waren. Es gab praktisch keine Artillerie und panzerbrechende Waffen. Die Amerikaner rückten über die „Reichsautobahn" vor.

Das Finale

Am 30. März 1945 erging ein angeblicher „Führerbefehl”, die Stadt Bielefeld mit allen Mitteln zu verteidigen. NS-Kreisleiter Gustav Reineking (1900-1945), der offiziell als „Verteidigungs-Kommissar” fungierte, vertrat diesen Standpunkt auch noch am folgenden Tag.

Er hatte aber außer Durchhalteparolen nichts zu bieten und mit der Wehrmachts-Kommandantur bis dahin auch nicht gesprochen. Becher schlug angesichts der aussichtslosen Situation vor, Materialien aus dem Luftwaffenbekleidungsamt und Heeresverpflegungsamt an die Bevölkerung zu verteilen – ein Gedanke, den Oberbürgermeister Fritz Budde (1895-1956) bereits im März gegenüber Reineking nicht hatte durchsetzen können. Die NSDAP-Spitzen – vom Alkoholkonsum gezeichnet – lehnten dieses Ansinnen als „defätistisch" ab.

Am 31. März 1945 war Panzer-Alarm gegeben worden, der vorbereitete Verwaltungs-, Verteidigungs- und weitere Maßnahmen auslöste. Während Reineking den Verteidigungsbefehl ausgab, sich selbst aber mit der NSDAP-Kreisleitung und den Wehrmachtsdienststellen in Richtung Rinteln absetzte, harrten die kommunalen Spitzenbeamten um Budde aus. Kurz zuvor wurde noch der Brackweder Bürgermeister Bitter erschossen, denn er hatte die Panzersperren geöffnet.

Am Abend des 4. April 1945 – gegen 17.30 Uhr – wehte vom Rathaus die weiße Fahne. Die Amerikaner waren bis in den Stadtkern vorgedrungen, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Nur in Brackwede, am Gaswerk und am Lönkert, war es zu Schießereien gekommen. Wer die weiße Fahne aufgezogen hatte, ist nicht geklärt.

Es soll Gespräche zur kampflosen Übergabe der Stadt zwischen dem Leiter des Johannisstiftes, Karl Pawlowski (1898-1964), und dem NS-Oberbürgermeister Budde gegeben haben. Pawlowski soll auch Initiator des Hissens der weißen Fahne auf der Sparrenburg gewesen sein. Er fuhr mit dem Fahrrad den anrückenden Besatzern auf der Gütersloher Straße entgegen und teilte mit, dass kein Widerstand geleistet werde. Zum Stadthauptmann setzten die Amerikaner den Versicherungsdirektor Josef Niestroy ein.

Ab Anfang Mai 1945 übernahmen die Engländer das Kommando. Gouverneur Colonel Mac Olive wurde der eigentliche Herr der Stadt. Er ernannte am 21. Januar 1946 einen vorläufigen Stadtrat, der bis zur Wiederkehr demokratischer Verhältnisse die Geschicke Bielefelds unter englischer Aufsicht lenkt.

Die Stunde Null

Von der Bielefelder Bevölkerung wurden die alliierten Besatzer kaum als Befreier begrüßt, obwohl die Nationalsozialisten ihren Terror noch bis kurz vor dem Einrücken der US-Army aufrechterhalten hatten. Zwar gab es ein Aufatmen, allgemein aber wurden Besetzung und Kapitulation als Niederlage und Demütigung empfunden. Wenige Bielefelder waren bereit zu akzeptieren, dass sie zwölf Jahre lang ein Regime unterstützt oder toleriert hatten, das sich unzähliger Verbrechen schuldig gemacht hatte – so Historiker Andreas Bootz.

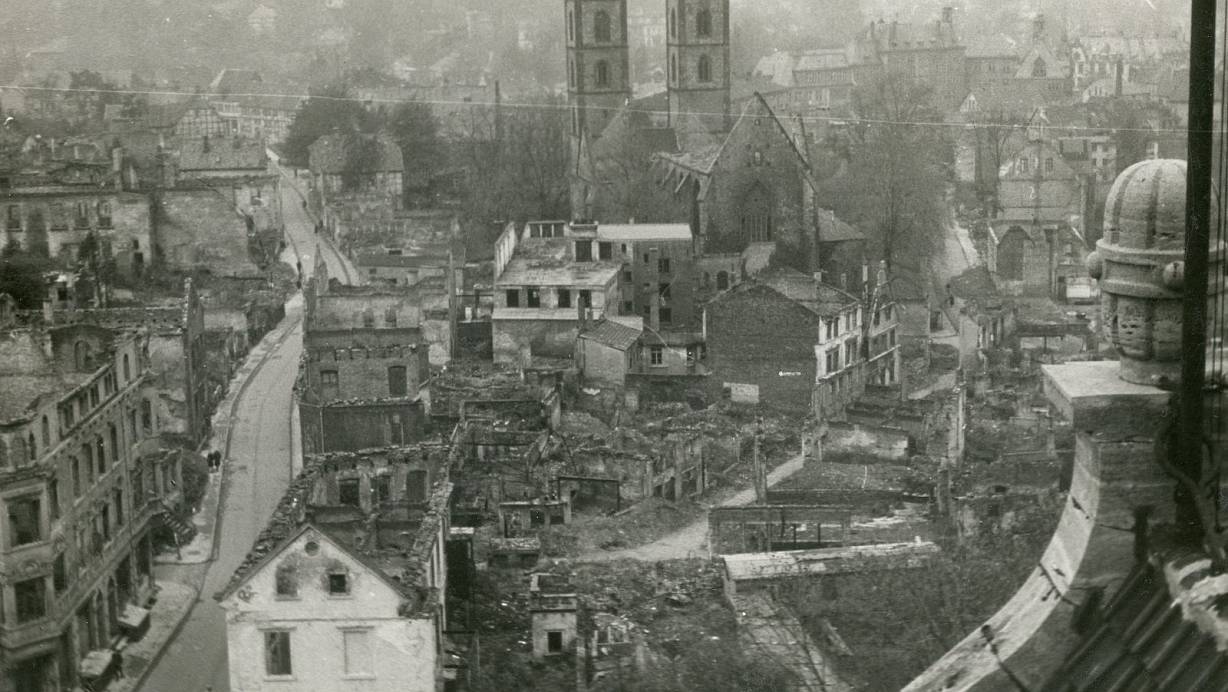

Die kampflose Besetzung bewahrte die Stadt vor weiteren Zerstörungen. Einzelne Bomberangriffe ab Juni 1940, vor allem aber die schweren Luftangriffe ab September 1944 hatten die historische Altstadt größtenteils vernichtet und angrenzende Stadtviertel stark getroffen. Von 12.507 Wohnhäusern lagen 1.585 in Schutt und Asche, 1.344 waren schwer beschädigt, nur 4.200 blieben unzerstört.

Beim Wohnraum betrug der Zerstörungsgrad der Stadt 45 Prozent. Zehn Schulen und 730 Betriebe lagen in Trümmern, das Kanalnetz war durchlöchert, Gas- und Hauptwasserleitungen auf 18 Kilometern Länge zerstört. Straßen waren unpassierbar, die Stadtwerke hatten schon Ende März den Straßenbahn-Omnibusverkehr stillgelegt. 1,5 Millionen Kubikmetern Schutt gab es.

Zeitzeugen berichten

Die damals 17 Jahre alte Hildegard Hoffmann erinnert sich noch an die Geschehnisse. Am Sonntag, 1. April, hatte sie noch mit Freuden und Verwandten einen Osterspaziergang in die Senne unternommen. Ihre Eltern waren darüber wegen der Lage „sehr besorgt". Sie war aber heil wieder zuhause eingetroffen. Am 4. April gab es „Fliegeralarm". Sie wohnte damals an der Gerichtsstraße. Zum eigenen Schutz ging sie mit der Familie in einen Bunker an der Kreuzstraße.

Sie war 17 Jahre alt und hatte „entsetzliche Angst". Ihr ganzes „Weltbild" war zusammengebrochen und sie suchte in dieser seelischen Zerrissenheit mütterlichen Schutz. „Ich bin nachts in das Bett der Mutter gekrabbelt", berichtet sie. Am Haus wurde eine weiße Fahne aus Bettlaken angebracht. In ihrer Verzweiflung wusste sie nicht mehr, was richtig war.

Eine Schwester ihrer Mutter war in Bethel Diakonisse und leitete eine soziale Einrichtung in der Nähe der „Waterbör". Sie erhob Widerspruch, als die Amerikaner das Gebäude beschlagnahmen wollten. Dafür sollte sie erschossen werden. Die Tante „hatte bereits ihr letztes Gebet gesprochen" – so ihre Erinnerung. Auch dieser Vorfall verunsicherte sie zutiefst.

Karl Irmer, damals knapp zwölf Jahre alt, war zunächst durch die Kinderlandverschickung in Bardüttingdorf untergebracht. Kurz vor Einnahme Bielefelds kam er mit seinen Eltern und Verwandten in einem Kotten bei einem Bauern in Häger unter. Dort sah er die anrückenden Panzerkolonnen der Amerikaner. Nach etwa drei Tagen war die Straße so beschädigt und „ausgefahren", dass eine andere Trasse benutzt werden musste.

In das Wohnhaus schlugen einige Geschosse ein, die aber nur das Dach trafen und die keine weitere brennbare Wirkung hatten. Einige Tage danach kehrte die Familie mit einem Bollerwagen zu ihrer Wohnung an der Apfelstraße zurück.

Irmer erinnert sich, dass am Wiesenbach die Amerikaner damals in einer Wiese vorübergehend einen Landeplatz für Leichtflugzeuge eingerichtet hatten. Dort verkehrten schwere Militärlastwagen. Sie fuhren sich immer wieder fest und mussten sich selbst mit einem Drahtseil, das auf einer Winde aufgerollt und an der Stoßstange des Militärlasters befestigt war, frei fahren.

Ihn faszinierten damals besonders die dunkelhäutigen US-Soldaten, die den Kindern Süßes zusteckten. Er war auch bei der Plünderung des Heeresbekleidungsamtes beteiligt. Er kam aber zu spät. Vieles war schon weg. Er ergatterte ein Paar Stiefel, Größe 47 – natürlich für ihn viel zu groß. Aber man konnte sie ja eventuell gebrauchen. Seit seiner Kinderzeit war er „fasziniert" von den gestickten Abzeichen mit dem Luftwaffensymbol der „Schwinge". Nun kam er in deren Besitz. Darauf war er sehr stolz. So etwas wollte er schon immer besitzen, aber sein Vater, ein Sozialdemokrat, hat dann angeordnet, die Dinge wegzuwerfen.