Es regnet, als wir in „Gone Home“ (2013) die Tür öffnen. Ein leer stehendes Haus, keine Monster, keine Mission. Nur Briefe, Kassettentapes, Post-its – und das Gefühl, dass jemand gerade erst gegangen ist. Das Indie-Spiel von The Fullbright Company hat damals mit einem radikal simplen Konzept das Verständnis von „Spiel“ infrage gestellt – und erzählt heute, in Zeiten narrativer Überfülle, mehr über Intimität und Identität als viele Blockbuster der Gegenwart.

Als „Gone Home“ erschien, war das Wort „Walking Simulator“ noch eine spöttische Bezeichnung. Es stand für Spiele, in denen man nichts „tut“ – außer gehen, lesen, hören, verstehen. Doch Fullbright zeigte, dass genau darin die Kraft des Mediums liegt.

Statt Heldentaten oder Kämpfe bietet „Gone Home“ eine subtile, lineare Erkundungserfahrung. Wir spielen Kaitlin Greenbriar, die nach einem Jahr im Ausland in das Familienhaus zurückkehrt – und dort niemanden antrifft. Durch das Durchsuchen von Räumen, Tagebüchern und persönlichen Gegenständen entsteht eine narrative Collage: die Coming-of-Age-Geschichte ihrer Schwester Sam, die sich in den 1990er Jahren in ein Mädchen verliebt.

Was für manche Spielerinnen und Spieler zunächst enttäuschend unspektakulär wirkte, entpuppte sich für andere als emotionale Offenbarung. Das Haus wurde zum erzählerischen Raum – und jeder Gegenstand zum Fragment einer zutiefst menschlichen Geschichte.

Lesen Sie auch: „Dear Esther“: Wie ein einsames Inselspiel das Erzählen im Gaming veränderte

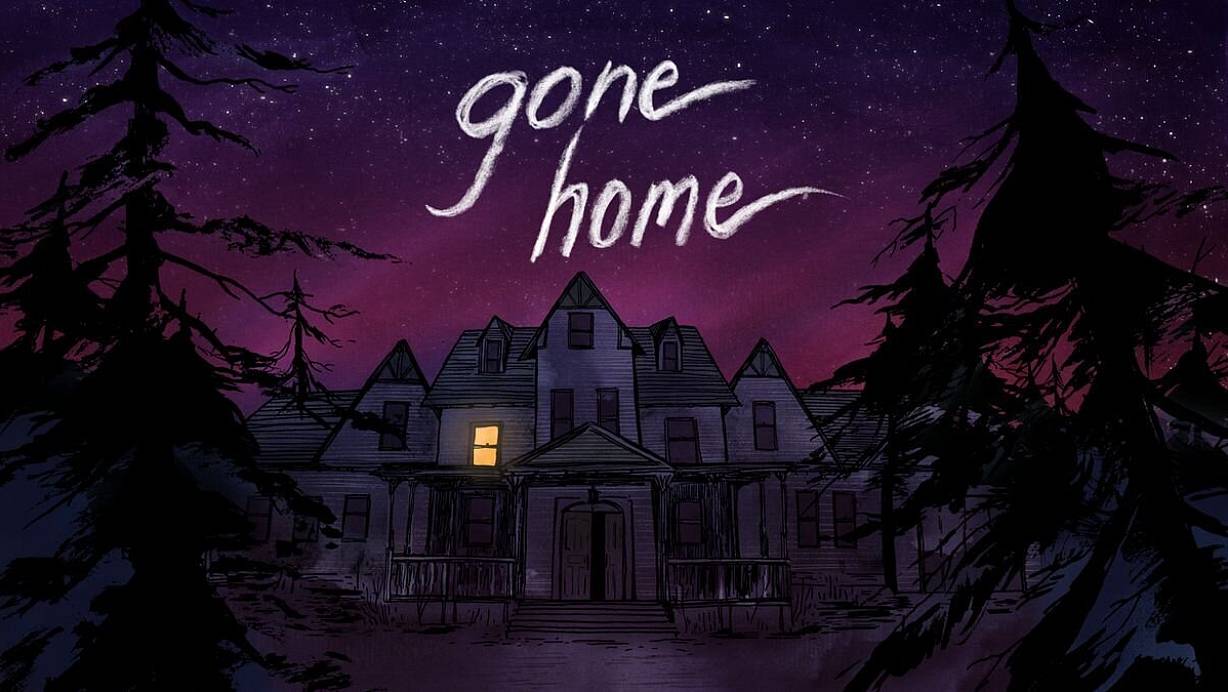

Der Trailer zu „Gone Home“

Queere Themen ohne Sensationslust oder Belehrung

„Gone Home“ war eines der ersten Spiele, das queere Themen ohne Sensationslust oder Belehrung verhandelte. Sams Liebesgeschichte ist zärtlich, unsicher, echt – und sie entfaltet sich, ohne dass das Spiel sie moralisch kommentiert. Das war 2013 eine Zäsur in einer Branche, die Diversität oft nur symbolisch behandelte.

Heute, über ein Jahrzehnt später, ist diese Sensibilität aktueller denn je. In einer Medienlandschaft, die zunehmend Identitätspolitik und Repräsentation diskutiert, wirkt „Gone Home“ wie ein Pionier. Es erinnert uns daran, dass Empathie keine grafische Innovation braucht – nur Raum, Stille und Neugier.

Noch mehr Spiele-Tests gibt’s auf unserer Themenseite: Game-Reviews & Game-News

Ein ästhetischer Rückblick auf die 1990er

Das Haus der Greenbriars ist ein Zeitkapsel-Archiv: VHS-Hüllen, Mixtapes, handgeschriebene Notizen – eine analoge Welt, die längst verschwunden ist. Die 1990er-Atmosphäre ist nicht nur nostalgische Kulisse, sondern Teil der Erzählstruktur. Ohne Internet oder Smartphones müssen wir selbst rekonstruieren, was passiert ist.

Die Tonlage erinnert an literarische Coming-of-Age-Geschichten – aber durch unsere aktive Erkundung verschiebt sich die Perspektive. Wir sind keine Leser, sondern archäologische Detektive des Alltags.

Kritik und Rezeption: Zwischen Euphorie und Unverständnis

Bei seinem Erscheinen erhielt „Gone Home“ hymnische Kritiken – und entfachte zugleich hitzige Debatten. Die Fachpresse lobte die narrative Tiefe, während Teile der Spielerschaft den Mangel an „Gameplay“ monierten. Die Diskussion markierte einen Generationskonflikt: Was darf ein Spiel sein?

„Gone Home“ gewann den BAFTA für das beste Debütspiel, wurde in zahlreichen Jahresbestenlisten geführt und gilt heute als Grundstein des modernen narrativen Indie-Genres – ein Wegbereiter für Titel wie „Firewatch“, „What Remains of Edith Finch“ oder „Lake“.

Zurückgespielt: „Detroit: Become Human“ – das KI-Drama ist 2025 aktueller denn je

Warum „Gone Home“ 2025 wieder relevant ist

In einer Ära, in der KI-generierte Welten und Open-World-Monumente dominieren, erinnert „Gone Home“ an die Kraft des Kleinen. Es ist ein Antidot zur Reizüberflutung: ein Spiel, das Langsamkeit fordert – und dafür belohnt.

Zudem erlebt das Spiel 2025 durch mehrere Faktoren ein Revival:

- Die zunehmende Aufmerksamkeit für queeres Storytelling in Mainstream-Spielen („Life Is Strange“, „The Last Of Us“, „Cyberpunk 2077“)

- Die anhaltende Popularität von „Ambient Games“ und narrativen Erlebnissen auf Streaming-Plattformen

- Das Interesse an Retro-Ästhetik und 1990er-Nostalgie, das auch kulturell wieder Konjunktur hat

Zurückgespielt: Was bleibt von „What Remains of Edith Finch“? Ein Meisterwerk im Rückblick

Fazit: Das leise Echo eines Mediums

„Gone Home“ ist kein Spiel, das man „betritt“ – und es verändert wieder verlässt. In einer Welt, in der viele Games um Aufmerksamkeit buhlen, steht es wie ein stiller Raum da: offen, ehrlich, verletzlich. Es erinnert uns daran, dass Interaktivität nicht in der Mechanik liegt, sondern in der Begegnung.

„Gone Home“ ist seit dem 15. August 2013 für PC, seit dem 12. Februar 2016 für Xbox und Playstation und seit dem 6. September 2018 für Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel kostet rund 15 Euro und ist ab 6 Jahren freigegeben.

Transparenzhinweis: Wir haben das Spiel auf einer PS5 Pro getestet und es selbst gekauft.

INFORMATION

Für wen ist „Gone Home“ geeignet?

Nicht jedes Spiel ist für jede Art von Spielerin oder Spieler gemacht. Wer hier genau richtig ist – und wer vielleicht besser was anderes spielt – zeigt dieser Überblick:

Eher passend für:

- Spielerinnen und Spieler, die narrative Tiefe und emotionale Erlebnisse schätzen

- Fans von Indie-Spielen und ruhiger Atmosphäre

- Menschen, die sich für queere Geschichten und persönliche Perspektiven interessieren

Eher nicht für:

- Spielerinnen und Spieler, die actionorientiertes Gameplay suchen

- Fans offener Welten und komplexer Mechaniken

- alle, die ohne Herausforderung kein Spielerlebnis sehen