Bielefeld. Astrid Lindgren, die Frau, deren Kinderbuchfiguren Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach und Michel aus Lönneberga unsere Kindheit begleitet haben, war Zeit ihres Lebens ein politischer Mensch. Gut 13 Jahre nach ihrem Tod sind jetzt ihre Kriegstagebücher erschienen, in denen sie Fragen stellt, die aktueller kaum sein könnten: Was ist gut und was ist böse? Was tun, wenn Fremdenfeindlichkeit und Rassismus das Denken und Handeln der Menschen bestimmen?

Man könnte diese Tagebücher als Frühwerk von Astrid Lindgren bezeichnen, denn lange bevor sie ihren Kinderbuchcharakteren Leben einhauchte, schrieb die schwedische Autorin ihre Gedanken über das dunkelste Kapitel des 20. Jahrhunderts nieder: den Zweiten Weltkrieg.

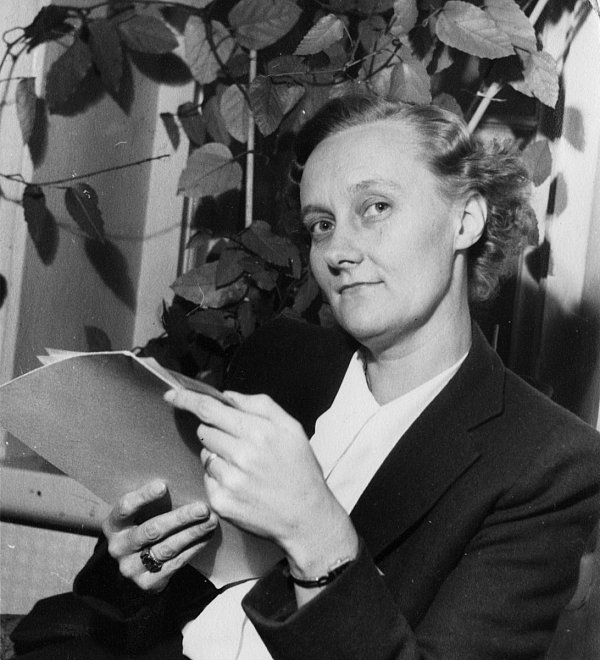

Als sie am 1. September 1939 ihren ersten Eintrag schreibt, ist sie 32 Jahre alt, zweifache Mutter und Sekretärin im Königlichen Automobilclub. In 17 ledergebundenen Heften hält sie fest, wie der Alltag einer schwedischen Familie zu Kriegszeiten im neutralen Schweden gewesen ist.

Sie kommentiert zahlreiche Zeitungsausschnitte, die als Faksimiles (inklusive Übersetzung) in der deutschen Ausgabe zu finden sind. Außerdem zitiert Astrid Lindgren, die in der Kriegszeit für die Briefzensur des schwedischen Geheimdienstes gearbeitet hat, Briefe aus dem Ausland – sofern sie Aufschluss über die Zustände in den besetzten Ländern gaben.

Schreiben war eine Art Therapie

Am Tonfall merkt man manchmal, dass die Bücher nicht zur Veröffentlichung gedacht waren. So schreibt sie am 3.Oktober 1939: „Schade, dass niemand Hitler erschießt.“Ihre Kinderbücher fesseln auch heute – teilweise 70 Jahre nach der Erst-Veröffentlichung – noch Generationen von Kindern.

Sie hat sich immer für Kinderrechte, Tier- und Naturschutz eingesetzt und sich in politische Debatten eingemischt. Seit Oktober 2015 ist sie auf dem schwedischen 20-Kronen-Schein zu sehen.

Neben den politischen Ereignissen, die sie kommentiert, bekommt der Leser auch einen Einblick in das Leben und die Gefühlswelt der jungen Schriftstellerin. So enthält das Buch viele bisher unveröffentlichte Familienfotos, ein Nachwort von Tochter Karin Nyman.

Und man kann sich vorstellen, wie sich Astrid Lindgen gefühlt haben muss, als ihr Ehemann Sture 1944 gesteht, dass er sich in eine andere Frau verliebt hat. Sie schreibt: „Blut fließt, Menschen werden zu Krüppeln, überall Elend und Verzweiflung. Und ich kümmere mich nicht darum. Nur meine eigenen Probleme interessieren mich. . . Großes ist geschehen, aber ich hatte keine Kraft zu schreiben. Ich habe mich nicht einmal um so etwas Beachtenswertes wie ein Attentat auf Hitler gekümmert.“

Tochter Karin Nyman spricht im Interview zum neuen Buch ihrer Mutter von einer Art Therapie: „Das Dokumentieren war eine Möglichkeit, die schmerzlichen Ereignisse besser ertragen zu können.“ Lindgrens Haltung gegenüber Hitlerdeutschland beschreibt Karin Nyman, die zu Kriegsbeginn fünf Jahre alt war, als „verzweifelt, ohnmächtig dagegen“.

Tagebücher haben Debatte in Schweden entfacht

Für die Tochter, der Lindgren während der Kriegszeit abends von diesem wilden Mädchen mit den roten Zöpfen erzählt, schreibt sie dann im Jahr 1944 die Geschichten über einen ihrer wichtigsten Kinderbuch-Charaktere auf: Pippi Langstumpf, die ein wenig lebt wie eine Kriegswaise, die Mutter tot, der Vater verschollen. Pippi muss sich mit Einsamkeit und dem Tod auseinandersetzen.Das Buch ist ein Protest Lindgrens gegen Obrigkeit und Angepasstheit – weshalb sie anfangs auch keinen Verleger findet. War das wilde Mädchen den schwedischen Verlegern im Jahr des Kriegsendes wohl doch etwas zu freiheitsliebend.

In Schweden haben die Kriegstagebücher nach Erscheinen die alte Debatte wieder entfacht, wie viel ganz normale Schweden von der Vernichtung gewusst haben. Astrid Lindgren wusste durch ihre Arbeit sicher mehr als andere.

Und sie war sich ihrer privilegierten Rolle, im neutralen Schweden weitestgehend von den Kriegsgräuel verschont geblieben zu sein, sehr bewusst, das klingt in den Tagebüchern immer wieder an.

Dennoch ist die Erleichterung über das Kriegsende deutlich, am 7. Mai 1945 schreibt sie: „Der Krieg ist aus! Der Krieg ist aus! DER KRIEG IST AUS! Um 14 Uhr 41 (glaube ich) wurde die Kapitulation in einem kleinen roten Schulhaus in Reims unterzeichnet!“ Sie habe ihrem Sohn Lasse eine Zweikronenmünze gegeben: „Er ist damit gleich nach draußen, ins Gewimmel gestürzt. Karin bekam eine Krone, und sie feierte den Frieden mit Süßigkeiten.“

- Astrid Lindgren: „Die Menschheit hat den Verstand verloren. Tagebücher von 1939-1945“, Ullstein, 576 Seiten, 24 Euro