Die Diagnose Demenz ist für Betroffene und ihre Angehörigen ein Schock. Demenzerkrankte verlieren mehr und mehr die während ihres Lebens erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Zu Beginn sind häufig Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit gestört, im späteren Verlauf verschwinden eingeprägte Inhalte des Langzeitgedächtnisses und die Betroffenen werden in der Regel pflegebedürftig. Angehörige wissen häufig nicht weiter und stehen vor einem großen Berg Verantwortung. Wir klären über die Erkrankung auf und zeigen, welche Therapieformen den Betroffenen helfen können.

Was ist Demenz?

Demenz ist mehr als eine Gedächtnisstörung, in dessen Verlauf kommt es zu einer zunehmenden Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit, der Sprache, des Auffassungs- und Denkvermögens sowie der Orientierung. Die Erkrankung verändert den ganzen Menschen. Es gibt grundsätzlich zwei Demenzformen. Sekundäre Demenzen sind Folgeerscheinungen anderer Grunderkrankungen, wie etwa Stoffwechselerkrankungen, Vitaminmangelzustände und chronische Vergiftungserscheinungen durch Alkohol oder Medikamente.

Diese Form der Demenz ist behandelbar oder sogar heilbar. Dies macht aber nur zehn Prozent der Erkrankungen aus. Bis zu 90 Prozent entfallen auf die primären und in der Regel unumkehrbar („irreversibel“) verlaufenden Demenzen.

Was ist der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz?

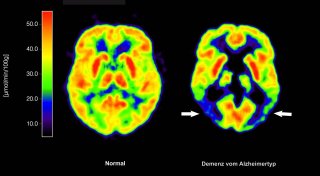

Alzheimer ist die häufigste irreversible Demenzform, sie macht einen geschätzten Anteil von 60 bis 65 Prozent aus. 20 bis 30 Prozent haben eine gefäßbedingte „vaskuläre“ Demenz. Bei der Alzheimer-Demenz werden die Nervenzellen im Gehirn unumkehrbar zerstört. Zu Beginn haben die Betroffenen kleinere Gedächtnislücken, die Lern- und Reaktionszeit nimmt ab und Sprachprobleme nehmen zu.

Die Erkrankten merken die Veränderungen und reagieren häufig mit Wut, Angst und Scham. Im weiteren Krankheitsverlauf brauchen die Betroffenen häufig Unterstützung bei alltäglichen Dingen wie Körperpflege, Toilettengang, Essen und Trinken. Nahe Verwandte können nicht mehr benannt werden, Zeit- und Ortsgefühl gehen verloren und die Sprache wird undeutlich. Im späten Krankheitsverlauf sind Patientinnen und Patienten vollständig auf Hilfe und Betreuung angewiesen.

Die Betroffenen werden häufig bettlägerig und sterben an Komplikationen, wie einer Lungenentzündung. Von den ersten Symptomen bis zum Tod dauert es je nach Diagnosestellung zwischen drei und zehn Jahre.

Was ist die Frontotemporale Demenz?

Die Frontotemporale Demenz (FTD) ist eine seltene und schnell fortschreitende Demenzerkrankung, bei der die Hirnregionen hinter der Stirn und den Schläfen betroffen sind. Typisch für diese Demenzform sind Veränderungen der Persönlichkeit, des Sozialverhaltens und der sprachlichen Fähigkeiten. Anders als bei der Alzheimer-Demenz haben Menschen mit FTD zunächst keine Gedächtnisstörungen.

Die Betroffenen sind bei Ausbruch der Krankheit meist jünger als Patienten mit Alzheimer. Meist treten die Symptome im Alter zwischen 45 und 60 Jahren erstmals zum Vorschein. Anfang 2023 wurde bekannt, dass Schauspieler Bruce Willis an Frontotemporaler Demenz erkrankt ist.

Ist die Alzheimer-Demenz vererbbar oder lässt sie sich verhindern?

Die Ursachen der Alzheimer-Demenz sind noch größtenteils ungeklärt. Alzheimer kann vererbt werden, die erbliche Form ist aber mit nur einem Prozent aller Erkrankten sehr selten. In den übrigen 99 Prozent der Fälle tritt die Alzheimer-Krankheit von allein (sporadisch) auf, wobei das Alter den größten Risikofaktor darstellt.

Kinder von Betroffenen können sich auch nur auf eine Veranlagung hin testen, die Erkrankung muss nicht bei ihnen ausbrechen. Weitere Faktoren für ein erhöhtes Risiko können Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen, übermäßigen Alkoholkonsum, Diabetes, Depression sowie das Vorliegen einer Hörminderung sein. Durch körperliche Bewegung und ausgewogene Ernährung, geistige Aktivität und soziale Teilhabe lässt sich das Risiko mindern.

Die Frontotemporale Demenz wird in manchen Fällen durch Veränderungen im Erbgut ausgelöst. So kann es innerhalb einer Familie zu einem gehäuften Auftreten der Krankheit kommen. Auch Stoffwechselerkrankungen werden als Risikofaktor diskutiert.

Welche Medikamente können Betroffenen helfen?

Um die Ausprägung der Symptome hinauszuzögern, bekommen Demenzkranke häufig Medikamente. In der Regel helfen Antidementiva, Antidepressiva und Antipsychotika. Sie können allerdings auch Nebenwirkungen haben, sodass eine Einnahme nur behutsam und mit engmaschiger ärztlicher Kontrolle stattfinden sollte:

- Antidementiva: Sie können den Betroffenen vor allem im frühen und mittleren Stadium der Demenz helfen. Die Patienten können Alltagssituationen länger allein meistern, Fähigkeiten wie Denken, Lernen, Erinnern und Wahrnehmen bleiben länger erhalten.

- Antidepressiva und Antipsychotika: Mit der Diagnosestellung und dem Verlust der Nervenzellen beginnen bei vielen Erkrankten depressive Episoden. Sie fühlen sich häufig mut- und antriebslos. Manche Menschen mit Demenz werden auch aggressiv oder leiden unter Sinnestäuschungen oder Verfolgungswahn. Antipsychotika unterdrücken diese Symptome.

Welche nicht medikamentösen Behandlungsmethoden gibt es?

Neben den Medikamenten gibt es auch eine ganze Menge Therapien, die sich positiv auf eine Demenzerkrankung auswirken können.

- Ergotherapie hilft den Erkrankten Alltagskompetenzen möglichst lange aufrechtzuerhalten. Im frühen und mittleren Stadium können Betroffene mit Therapeuten Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen oder auch Zeitunglesen üben. Später können Bewegungen, Massagen und Anregungen der Sinne Freude auslösen.

- In der Physiotherapie können Ausdauer, Kraft und Koordination gezielt geübt werden. Dabei soll ein gesundes körperliches Aktivitätsniveau möglichst lange aufrechterhalten werden, das Sturzrisiko im Alltag soll reduziert und die Leistungsfähigkeit bei der Bewältigung der Aktivitäten des täglichen Lebens stabilisiert oder gar verbessert werden.

- Logopädie hilft den Erkrankten bei Wortfindungsstörungen oder Schluckstörungen. Die Logopädie kann das Schlucken trainieren oder Hilfsmittel einführen, die beim Essen und Trinken unterstützen.

- Im kognitiven Training können Demenzkranke ihre Wahrnehmung, ihre Lernfähigkeit und ihr Denkvermögen schulen. Wortspiele, Farben erkennen, Begriffe erraten oder Reime ergänzen können sinnvolle Aufgaben sein.

- Verhaltenstherapie kommt vor allem für Menschen mit einem Frühstadium der Demenz infrage. Viele Betroffene sind nach der Diagnose verunsichert und haben Angst vor der Zukunft. Es kommt manchmal zu Depressionen, Wut gegen sich selbst oder andere. Therapeuten können dabei helfen mit der Demenz besser umzugehen und Probleme zu bewältigen.

- Bei der biografischen Arbeit werden mithilfe von Fotos, Büchern und persönlichen Gegenständen positive Erinnerungen an frühere Lebensabschnitte wachgerufen, womit das Langzeitgedächtnis gestärkt werden soll. Therapeuten bekommen einen Zugang zu den Patienten. Menschen mit Demenz behalten länger das Gefühl für die eigene Identität und fühlen sich sicherer.

- Die Realitätsorientierung hilft Erkrankten, sich räumlich und zeitlich zurechtzufinden und Personen und Situationen wieder besser einzuordnen. Uhren, Kalender oder Bilder von Jahreszeiten können bei der zeitlichen Orientierung helfen.

- Bei der Musiktherapie spielt nicht nur das Hören, sondern auch das Musikmachen eine wichtige Rolle. Das Hören vertrauter Melodien kann beruhigen und Schmerzen lindern. Musik weckt positive Erinnerungen und Gefühle.

- Kunst und Kunsttherapie ermöglichen die Begegnung mit sich selbst und anderen. Menschen mit Demenz bekommen verloren geglaubte Fähigkeiten zurück und vorhandene Ressourcen treten zutage, dies kann motivieren und positiv auf das Selbstwertgefühl wirken. Insbesondere bei Beeinträchtigung der verbalen Kommunikation kann das Malen und Gestalten helfen, sich auszudrücken und mit der Umwelt zu kommunizieren und interagieren.

- Die Milieutherapie zielt darauf ab, Wohn- und Lebensräume so umzugestalten, dass Betroffene sich darin wohlfühlen und möglichst selbstständig und selbstbestimmt leben können. Angenehme Materialien wie glattes Holz und weiche Stoffe, sowie Lieblingsdüfte oder Blumen wecken positive Erinnerungen oder Verhaltensstörungen lindern.

Alle Therapiemöglichkeiten sollten auf jeden Fall vor der Anwendung mit einem Arzt abgesprochen werden, behutsam ein- und durchgeführt werden. Angehörige sollten die Betroffenen so lange wie möglich mit ins tägliche Leben einbinden und sie in dem Glauben lassen, dass sie helfen und unterstützen können.

Denn Betroffene möchten sich nützlich fühlen, möglichst lange ein selbstständiges Leben führen und an der Gesellschaft teilhaben. Überforderung sollte allerdings unbedingt vermieden werden. Es sollte alles optimal auf den Demenzkranken abgestimmt sein, denn dann kann die Therapie das einhalten, was sie verspricht: dem Patienten helfen und ihm so lange wie möglich ein selbstständiges Leben ermöglichen.