Eigentlich ist im politischen Berlin Sommerpause. Doch die schwarz-rote Koalition muss nachsitzen, weil viele der geplanten Reformen anders als angekündigt noch nicht auf den Weg gebracht wurden. Am Mittwoch hat das Kabinett unter Leitung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) deshalb ein für diese Jahreszeit vergleichsweise umfangreiches Programm abgearbeitet und zahlreiche Gesetzentwürfe beschlossen. Die für die Bürgerinnen und Bürger relevantesten Reformen im Überblick:

Milliarden für Rentenniveau und Mütterrente

Wie im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart, wird das Rentenniveau – also grob gesagt das Verhältnis zwischen Renten und Löhnen - erneut bei 48 Prozent festgeschrieben, diesmal bis 2031.

Eigentlich müsste das Niveau sinken, weil immer weniger Beschäftigte für immer mehr Rentner aufkommen müssen. Das wird verhindert durch Milliardensummen aus dem Bundeshaushalt, die zusätzlich in die Rentenkasse fließen: Die Summe wächst von vier Milliarden Euro 2029 auf über 15 Milliarden Euro bis 2040.

Im Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sind auch die von der CSU gewünschten Verbesserungen bei der Mütterrente enthalten. Bisher erhalten nur Mütter von ab 1992 geborenen Kindern je Kind drei Entgeltpunkte – für die Zeit davor sind es je Kind nur 2,5 Punkte. Der halbe Rentenpunkt mehr macht pro Kind etwa 20 Euro aus. Von der Verbesserung profitieren knapp 10 Millionen Menschen. Die Neuregelung, die fünf Milliarden Euro pro Jahr kostet und ebenfalls aus Steuermitteln bezahlt wird, gilt ab 2027. Sie wird aber gegebenenfalls erst 2028 ausgezahlt, wenn die Rentenversicherung eine Neuberechnung nicht früher schafft.

Mehr Befugnisse für Pflegekräfte

Pflegekräfte können mehr, als sie dürfen. Sie sind vielfach gut ausgebildet und verfügen über reiche Erfahrungen – aber am Ende können sie kaum eigenverantwortlich arbeiten, da stets eine Ärztin oder ein Arzt die Entscheidung trifft. Das soll sich durch das Pflegekompetenzgesetz ändern, das Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fast unverändert von ihrem Vorgänger Karl Lauterbach (SPD) übernommen hat. Die Pflegekräfte sollen zum Beispiel bei der Wundversorgung mehr Befugnisse erhalten. Auch bei der Betreuung und von Diabetes- und Demenz-Patienten sollen Pflegekräfte mehr Entscheidungsspielraum bekommen. Die Regierung verspricht sich davon eine höhere Attraktivität des Pflegeberufs. Das gilt auch als Voraussetzung, um mehr Pflegekräfte aus dem Ausland anwerben zu können.

Neues Gesetz: Das sollen Pflegekräfte in Deutschland künftig ohne Arzt tun dürfen

Mehr Befugnisse für Sondereinheit „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will den Kampf gegen Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit verstärken, in dem die Befugnisse der Zoll-Sondereinheit „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ erweitert werden. Zudem soll durch die Reform, die schon von der Ampelregierung geplant worden war, der Datenaustausch mit anderen Behörden erleichtert werden.

Im Fokus soll künftig auch die Friseur- und Kosmetikbranche stehen. So ist nach Auffassung der Regierung in Barbershops nicht nur Schwarzarbeit zu beobachten, sondern auch Geldwäsche und die Einbindung in Strukturen der Clankriminalität. In Nagelstudios geht es mitunter sogar um „ausbeuterische Beschäftigungsformen“. Daher soll die Branche in den Katalog der von Schwarzarbeit besonders betroffenen Wirtschaftsbereiche aufgenommen werden. Damit müssen Beschäftigte bei der Arbeit künftig immer ihren Personalausweis oder Pass dabeihaben, damit der Zoll bei Kontrollen die Identität feststellen kann. Klingbeil will mit dem Gesetz auch einen Beitrag zur Deckung der Milliardenlöcher im Haushalt leisten – doch die prognostizierten Mehreinnahmen halten sich in engen Grenzen.

Archiv: Schwarzarbeit auf Bielefelder Baustellen: Fahnder stellen 22 Verstöße fest

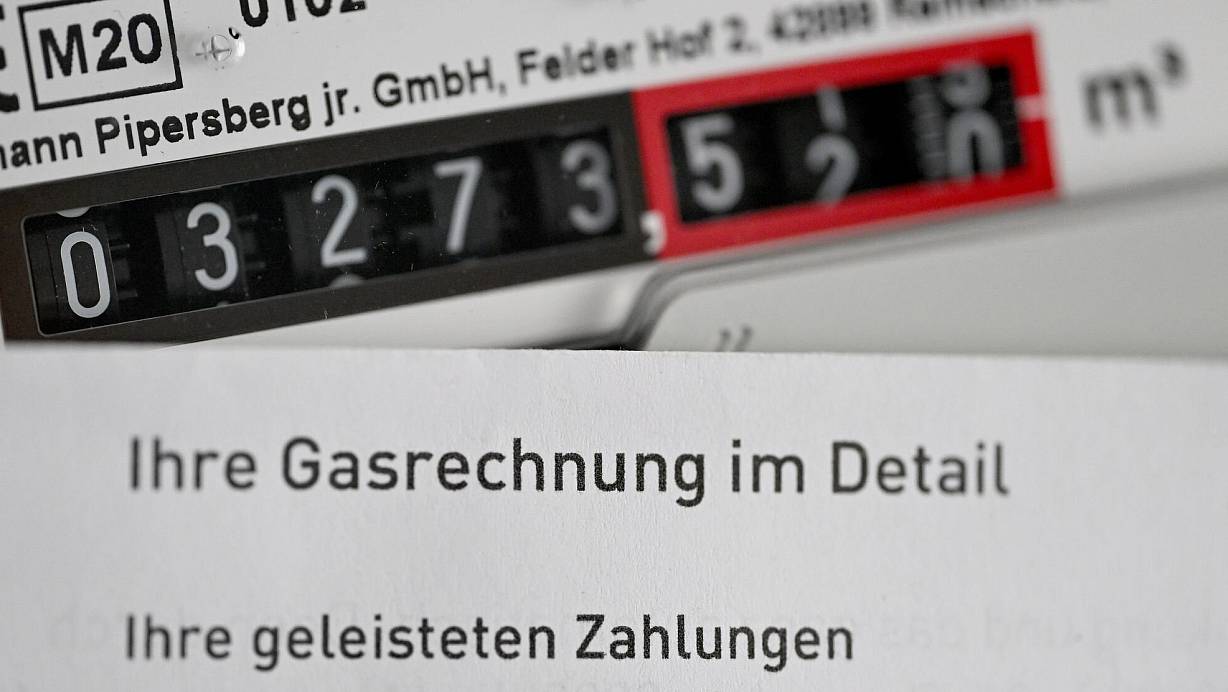

Finanzielle Entlastung für Gaskunden

Gaskunden sollen finanziell entlastet werden. Konkret geht es um die Abschaffung der Gasspeicherumlage. Sie wurde 2022 eingeführt, um die Befüllung der Gasspeicher zu gewährleisten. Aktuell beträgt sie 0,289 Cent pro Kilowattstunde. Nach Angaben von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beträgt die Entlastung für die Endkunden insgesamt 3,4 Milliarden Euro.

Für eine vierköpfige Familie mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr ergibt sich rechnerisch eine Ersparnis von bis zu 60 Euro. Die Versorgungssicherheit soll auch künftig abgesichert werden, allerdings soll das Geld dafür aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) kommen, der sich aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel speist. Er fungiert aber eigentlich als zentrales Instrument für den Klimaschutz und die Umsetzung der Energiewende.

Tariftreue bei Bundesaufträgen

Geplant war es schon unter der Ampel-Regierung, fiel dann aber ihrem Bruch zum Opfer: das Tariftreuegesetz. Es sieht vor, dass größere Aufträge des Bundes künftig an die Tariftreue eines Unternehmens gekoppelt werden. Firmen, die öffentliche Aufträge ab einer Höhe von 50.000 Euro erhalten, müssen ihren Beschäftigten also tarifvertragliche Arbeitsbedingungen garantieren. Dazu ist nicht zwingend, dass sie tarifgebunden sind. Es reicht, wenn sie ihren Beschäftigten die Konditionen wie in branchenüblichen Tarifbedingungen gewähren – neben der Entlohnung geht es dabei auch um Urlaube oder Ruhezeiten.

In Deutschland wird aktuell nur knapp jeder zweite Beschäftigte nach Tarif bezahlt. 1998 waren es noch 76 Prozent in Westdeutschland und 63 Prozent in den neuen Ländern.