Bielefeld. Als Mensch hat William Shakespeare schwache Spuren hinterlassen: Geschäftliches, ein paar krakelige Unterschriften, ein Testament, in dem er seiner Frau sein zweitbestes Bett vermacht. Nicht ein Hinweis auf eine Autorentätigkeit, kein literarischer Nachlass, kein Briefwechsel. Als er 1616 stirbt, nimmt niemand Notiz davon. Seltsam.

Hat dieser Shakespeare "Hamlet" und "Lear" womöglich gar nicht geschrieben? Spinnerei, sagt die akademische Forschung. Für sie steht außer Frage, dass William Shakespeare die Dramen und Sonette geschrieben hat. Zu seinen Lebzeiten und rund 250 Jahre danach gab es auch keine Zweifel daran. Die kamen erst im 19. Jahrhundert auf. Aber sie halten sich hartnäckig.

Rund 70 Kandidaten haben die Zweifler – oft im Selbstverlag – ins Spiel gebracht. Am häufigsten genannt werden der Earl of Oxford (Edward de Vere), der Gelehrte Francis Bacon und der Dramatiker Christopher Marlowe. Aber auch Shakespeares Frau Anne Hathaway oder Königin Elisabeth I. gerieten schon unter Verdacht.

Protest auf der Straße gegen Roland Emmerich

Zimperlich gehen die Fraktionen im Kampf um die Wahrheit nicht miteinander um. In Stratford-upon-Avon protestierten Stratfordianer jüngst auf der Straße gegen den Regisseur Roland Emmerich. Der Action-Spezialist stellt in seinem Kinofilm "Anonymus", der heute in den Kinos anläuft, den Earl of Oxford als Verfasser hin."Ein dummer Film", schäumt Paul Edmondson vom Shakespeare Birthplace Trust. Für wahre Shakespeareaner gebe es keine Frage, dass Shakespeare Shakespeare geschrieben habe. Das sei ausreichend belegt.

Der Neurologe Bastian Conrad mischt sich aktuell in die Debatte ein und präsentiert den Dramatiker Christopher Marlowe als den "wahren Shakespeare". Auf 700 Seiten. "Eine Zumutung", räumt er ein, "aber ich wollte die Beweislast erdrückend machen", sagt er. Bringen würde es aber nichts.

Es fehlt der ultimative Beweis

"Ich werde ignoriert", klagt der emeritierte Münchner Professor. Was schade ist, denn das Buch gibt zu denken, selbst wenn man ihm nicht in allen Punkten folgen mag. Den einen, ultimativen Beweis hat Conrad ebenso wenig in der Hand wie Emmerich.Conrad stützt sich auf Indizien und führt die gleichen Gründe wie Emmerich ins Feld, warum William Shakespeare die Stücke und Sonette nicht geschrieben haben kann: Shakespeare könne seine umfassende Bildung nicht in Stratford erworben haben; es gebe keine Hinweise, dass er je im Ausland gewesen oder sich in höfischen Kreisen aufgehalten habe; seine Töchter konnten nicht lesen und schreiben; undenkbar, dass ein Autor dieses Formats keine Schriftstücke hinterlassen habe.

Größer noch ist die Fülle an Indizien, die laut Conrad für den gleichaltrigen Christopher Marlowe sprechen: Der ebenfalls aus kleinen Verhältnissen stammende Dichter studierte in Cambridge, verkehrte in höheren Kreisen, reiste ins Ausland. Marlowes eigene Werke müssten wegen der übergroßen Zahl von Textparallelen als Frühwerk Shakespeares gelten.

Vor dem 29. Lebensjahr nicht aufgefallen

Der Knackpunkt: Marlowe wurde 1593 erstochen. 1593 ist auch das Jahr, in dem Shakespeares Opus 1, die Versdichtung "Venus und Adonis" erscheint. Vor seinem 29. Lebensjahr ist das Genie aus Stratford nicht literarisch aufgefallen.Die Forschung spricht von den "verlorenen Jahren". An die glaubt Bastian Conrad nicht. "Christopher Marlowe war der große Genius. Und erst als er tot ist, kommt aus dem Nichts heraus ein noch größeres Genie – das kann nicht sein", sagt er.

1593 wurde es brenzlig für Marlowe. Er stand im Verdacht, sich an "ausländerfeindlichen" Plakaten und atheistischen Schriften beteiligt zu haben und war in Lebensgefahr. Durch ein Komplott des Staatsmannes William Cecil sei sein Tod fingiert worden, glaubt Conrad.

Stratforder Geschäftsmann als Strohmann

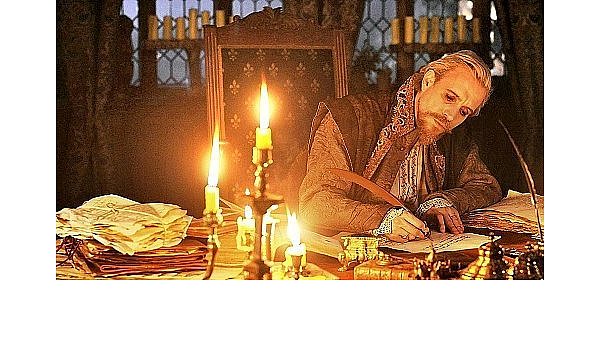

Marlowe wurde für tot erklärt, tauchte unter, ging ins Exil und schrieb unter dem Namen William Shakespeare weiter. Der Stratforder Geschäftsmann dieses Namens, der nachweislich im Londoner Theaterleben aktiv war, habe als Strohmann fungiert und sei für die Hergabe seine Namens und sein Schweigen bezahlt worden.Mit der posthumen Herausgabe von Shakespeares Werken 1623 sei die "Legende" fixiert worden. Marlowe habe nach Shakespeares Tod unter "unglaublich vielen Tarn- und Decknamen weitergeschrieben", so Conrad. Und: In Shakespeares Sonetten hätten sich Marlowes Erfahrungen von Identitätsverlust und Exil niedergeschlagen.

Conrad räumt ein, dass eine unbelegte Verschwörung eine steile, geradezu aberwitzige These ist. Doch für ihn sprechen "1.000 Argumente für Marlowe, aber nur eins dagegen": sein Tod.

Hoffen auf kommende Generationen

Conrad sieht nicht ein, warum man nicht den "1.000 Argumenten für Marlowe glauben und das eine Gegenargument entwerten kann". Er hofft darauf, dass kommende Generationen das "400-jährige Dogma" kritisch und offen befragen.Der Kampf um die Wahrheit geht weiter. Spannend ist die Debatte allemal.

INFORMATION

William Shakespeare

- Getauft am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon.

- 1582 heiratet der 18-Jährige die 26-jährige Anne Hathaway; 1583 wird Tochter Susanna geboren, 1585 die Zwillinge Hamnet und Judith.

- Keine Daten zwischen 1585 und 1592 (die "verlorenen Jahre").

- Ab 1592 Schauspieler in London.

- 1593: "Venus und Adonis", erstes unter dem Namen Shakespeare erschienenes Werk.

- Ab 1599 Teilhaber des Londoner Globe-Theaters.

- Tod 1616 in Stratford.

- 1623 erste Werkausgabe, das sogenannnte "First Folio".