Paderborn. Um Gefallen an Musik zu finden, sind keine Augen nötig. Um die Noten zu erkennen, werden sie allerdings gebraucht. Eine Ausnahme wird an der Paderborner Musikschule geboten. Hier haben blinde und sehbehinderte Schüler die Möglichkeit, mit ihrem Finger Noten zu lesen.

Fabian Schmidt hat mit der Paderborner Notenschrift für Blinde seine ersten Schritte im Notenlesen gemacht. Er ist blind und spielt Trompete. "Ich musste die Noten fühlen und sie dann spielen, gleichzeitig geht es nicht", erklärt er.

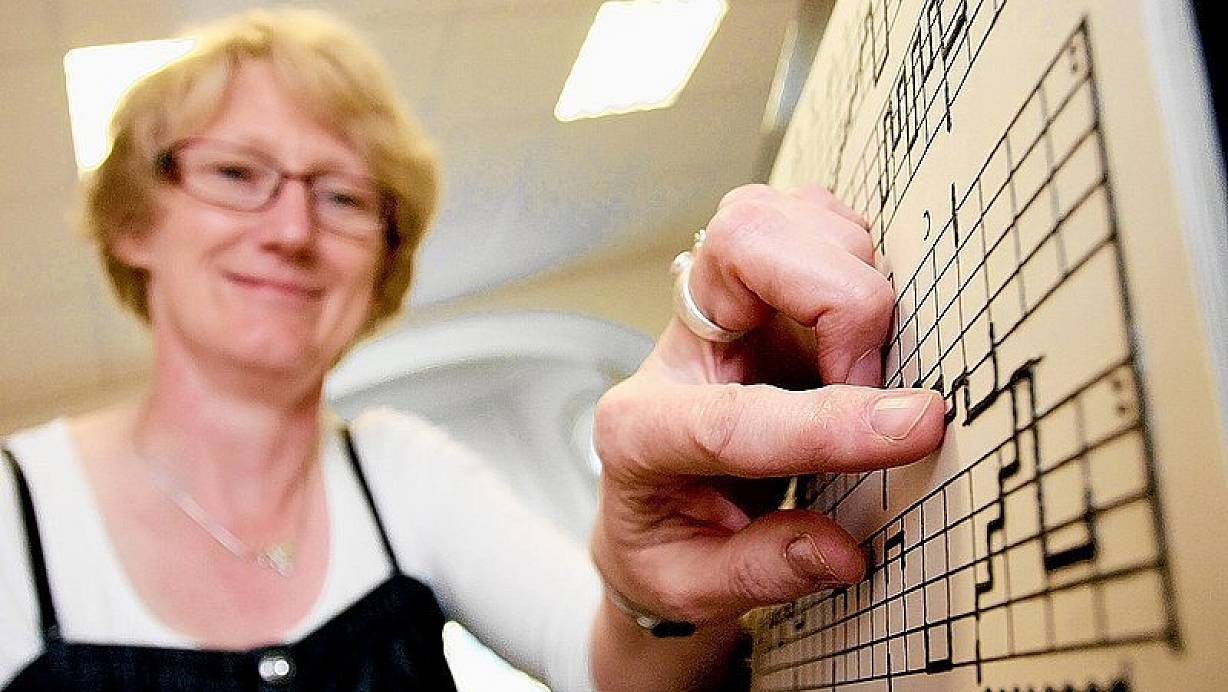

Die Notenlinien bei der sogenannten Kästchenschrift sind genauso angeordnet, wie beim fünfzeiligen Notensystem für Sehende. Durch diese Ähnlichkeit ist sie auch für die Musiklehrer leicht zu lernen. Kästchenschrift heißt sie, weil es auch vertikale Linien gibt, die den Schülern zeigen, wie lange sie die Noten spielen müssen. In der Notation für Sehende wird das durch den Notenkopf oder die Notenfähnchen ausgedrückt. Das Prinzip aus Paderborn ist der Blindenschrift sehr ähnlich. "Die Notenlinie heben sich vom Papier ab und werden fühlbar", erklärt Heike Schligtenhorst. Die 49-Jährige leitet das Blindenprojekt in Paderborn.

Die Noten selbst werden nicht durch Köpfe oder Fähnchen dargestellt, sondern durch eine durchgehende Linie. "Die horizontalen Linien sind die Noten, die vertikalen Linien sind Hilfslinien, die den Schüler führen", sagt Heike Schligtenhorst. Dort, wo die Linie unterbrochen ist, kommte eine Pause.

Zwar gibt es auch in der Braille-Blindenschrift Notenzeichen, viele Musikschüler sind aber erst in der Grundschule, müssen die Schrift noch lernen und sind unsicher. Schligtenhorst: "Besonders für Einsteiger ist das System geeignet, weil es schnell zu lernen ist." Zielgruppe sind Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren.

Die Kästchennoten für Blinde kommen jedoch schnell an ihre Grenzen. "Eine Sonate von Beethoven kann man damit nicht aufschreiben, dafür muss man auf die Braille-Schrift umsteigen." Für die ersten Schritte als Musiker sei die Kästchenschrift aber ideal.

Jedes Notenblatt muss hierbei mit der Hand geschrieben und kopiert werden. In einem Wärmekopierer dehnt sich die Farbe aus und kann ertastet werden. "Die Bücher können nicht auf Vorrat gedruckt werden, weil sich die Schrift sonst plattdrückt." Die Nachfrage nach Katalogen mit der Kästchenschrift ist groß. "Wir haben Bestellungen aus ganz Europa. Gerade hat eine Schule aus Portugal einen ganzen Kästchennotensatz für Klavier geordert."

Erfunden hat die Schrift Dr. Roselore Wiesenthal Anfang der 90er Jahre. Sie war 20 Jahre lang Lehrerin an der Paderborner Musikschule. Heute lebt sie in Erfurt. "Ein blindes Mädchen hat sich damals bei mir gemeldet. Sie wollte gerne Klavierspielen lernen." Das war für die Lehrerin der Anlass, sich Gedanken über einen Notation für Blinde zu machen. "Ich habe viel experimentiert, bis die Kästchenschrift entstanden ist." Heute gibt es eine Notensammlung für Klavier und Blockflöte.

Fabian Schmidt hört sich Musikstücke mittlerweile an und spielt sie nach, statt mit dem Finger Noten zu lesen. "Mit der Kästchenschrift wird es auf Dauer zu kompliziert." Sie war für ihn aber der Schlüssel in die Welt der Musik.